『平家物語』の中には、平家がどのようにして武士の頂点へと上り詰めたのかを象徴する場面がいくつも登場します。そのひとつが「殿上闇討(てんじょうやみうち)」――平清盛の父・平忠盛が、貴族たちの嫉妬と陰謀にさらされながらも、知恵と冷静さで切り抜けた逸話です。

この記事では、「殿上闇討」のあらすじや時代背景、忠盛の機転の意味をわかりやすく解説します。なぜ忠盛は木刀を用いたのか? なぜ鳥羽院は忠盛を賞賛したのか?平家物語の序章として欠かせないこの場面を、文学と歴史の両面から丁寧に読み解きます。

殿上闇討とは?|平家物語に登場する忠盛の逸話

『平家物語』の中には、後の平清盛へとつながる「平家の隆盛」の前段階を描いたエピソードがいくつか登場します。その中でも特に印象的なのが、「殿上闇討(てんじょうやみうち)」と呼ばれる物語です。

この話は、清盛の父・平忠盛(たいらのただもり)が、まだ武士の身分が低く見られていた時代に、どのようにして貴族社会の中で評価を高めていったのかを象徴する出来事です。

物語の舞台は、鳥羽上皇の時代。

忠盛は鳥羽院の信任を受け、武士としては異例の「昇殿(しょうでん)」を許されます。昇殿とは、貴族たちが政治や儀式のために集う宮中の殿上(てんじょう)に上がることを意味し、当時はごく限られた高官や上流貴族だけに許されていた特権でした。

つまり、一介の武士である忠盛が殿上人(てんじょうびと)の仲間入りを果たしたというのは、それ自体が画期的な出来事だったのです。

しかし、この「異例の昇殿」が波紋を呼びます。

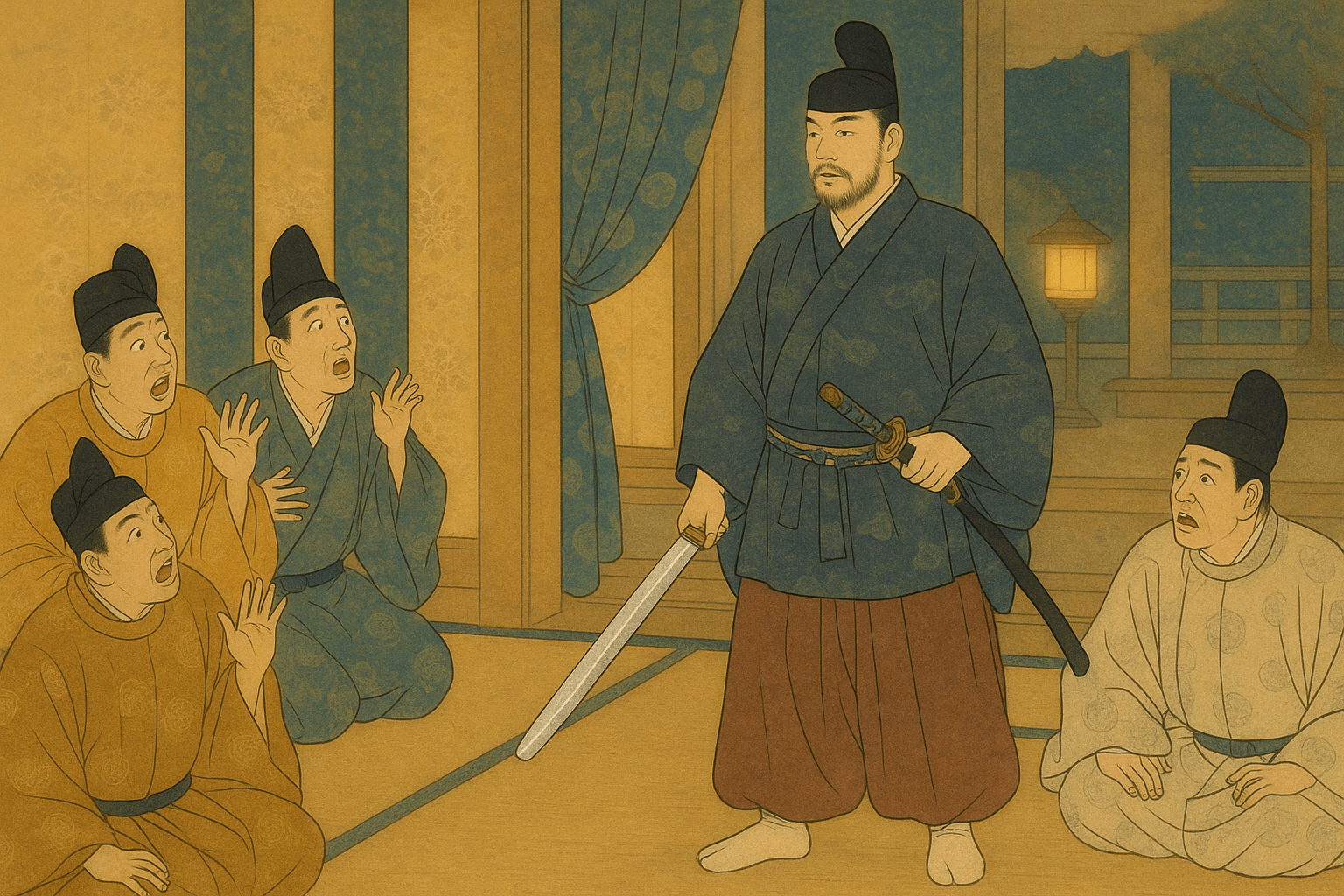

公卿たちは「武士ごときが殿上に上がるなど前代未聞」として、忠盛を妬み、排除しようと企みました。彼らは闇討ちを計画し、忠盛を袋叩きにしようとしたのです。

ところが忠盛はその噂を事前に聞きつけ、見事な機転でこの危機を切り抜けます。これが「殿上闇討」と呼ばれる一件の核心です。

この出来事は、単なる事件ではなく、忠盛の冷静さと知恵を示す象徴的な場面として『平家物語』の中でも重要な位置を占めています。

平家物語の中での位置づけ

「殿上闇討」は『平家物語』巻一に登場する、物語の初期部分に置かれたエピソードです。

ここではまだ平清盛は登場しておらず、その父・忠盛の代の出来事として描かれています。

つまり、平家が“武士としての新しい時代”を切り開く前夜、平家台頭の序章とも言える場面です。

『平家物語』は単なる歴史書ではなく、「武士の栄華と没落」を描いた文学作品です。その中で、忠盛が貴族社会の中に入り込み、知恵と勇気で困難を乗り越える姿は、後に続く清盛の活躍を予感させる導入部としての役割を果たしています。

つまり、「殿上闇討」は平家の物語が始まる“起点”とも言えるのです。

また、忠盛の行動は単に身を守るための防衛ではなく、時代の常識を覆す挑戦でした。武士がまだ下級の存在だった時代に、堂々と公卿と並び立つ姿を示したことが、平家の自立の象徴として描かれています。

時代背景|平忠盛が昇殿した意味

この物語を理解するには、まず「昇殿」という行為の重みを知る必要があります。

昇殿とは、当時の貴族社会における特別な許可を意味しました。平安時代の後期、武士は主に地方の治安維持や荘園の管理を担う存在であり、宮中で政治に関わることはほとんどありませんでした。殿上に上がれるのは、藤原氏などの有力貴族や、長年の家柄をもつ高官だけだったのです。

そんな中で、平忠盛が昇殿を許されたというのは、まさに異例中の異例でした。その背景には、忠盛が鳥羽上皇の信頼を厚く受けていたことが挙げられます。忠盛は、瀬戸内海の海賊討伐や寺社の警護などで功績を挙げ、武士としての実務能力と忠誠心を示していました。鳥羽院はそれを高く評価し、忠盛を側近的な立場に引き上げたのです。

しかし、貴族たちにとってこれは面白くありませんでした。

「身分の低い武士が、我々と同じ殿上に並ぶなど」と侮蔑と嫉妬が交じり、忠盛は政治的にも危険な立場に置かれます。そうした緊張の中で起きたのが、この「殿上闇討」の事件でした。

この時代背景を踏まえると、忠盛の行動は単なる「用心」ではなく、命を懸けた自己防衛と、武士の尊厳を守るための静かな戦いだったことがわかります。

殿上闇討のあらすじ|木刀で貴族を出し抜いた忠盛

忠盛を妬む貴族たちの陰謀

昇殿を許された平忠盛は、鳥羽上皇の信頼厚く、政治の場でも重要な役割を果たすようになりました。しかし、その成功は多くの公卿たちの嫉妬を買います。もともと貴族社会は血筋と格式を重んじる世界であり、「武士風情が殿上人と肩を並べるとは何事か」と面白く思わない者が多かったのです。

彼らの中には、陰で忠盛の悪口を言い、さらには暴力で排除しようとする者まで現れました。

「次に昇殿してきたとき、闇討ちにしてやろう」――そうした噂が忠盛の耳にも入ります。

このまま昇殿すれば命を落とすかもしれない。しかし、昇殿を避ければ臆病者と見なされ、平家の名に傷がつく。忠盛は命と名誉のはざまで、冷静に思案を重ねました。そして、彼が取った行動は大胆かつ知恵に満ちたものでした。

忠盛の用心と「木刀」の機転

忠盛は、いつもどおり昇殿の儀に臨むことを決めます。しかし、その腰には一振りの刀を差していました。これは、貴族たちの襲撃を防ぐための「護身のため」でした。

ところが、その刀にはある秘密がありました。実際には銀箔を張った木刀。つまり、見た目は立派な太刀のように輝いているものの、刃のない木製の模造刀だったのです。

忠盛は、貴族たちの陰謀を知りつつも、決して軽率に本物の武器を持ち込むような真似はしませんでした。もし本物の刀であれば、「武士が殿上で刃物を抜いた」として大問題になります。そのため、あえて木刀を選び、見た目で威嚇しつつも、相手に口実を与えないよう計算していたのです。

実際、昇殿の場で忠盛は堂々と振る舞いました。貴族たちは刀を見て恐れをなし、襲いかかることもできず、その場は何事もなく終わります。しかし、後日、貴族たちは「忠盛が刀を持って殿上に上がった」と鳥羽院に訴え出ました。「武士のくせに無礼である」「宮中で刃物を持つなど恐れ多い」と、忠盛を失脚させようとしたのです。

鳥羽院への告げ口と、その後の顛末

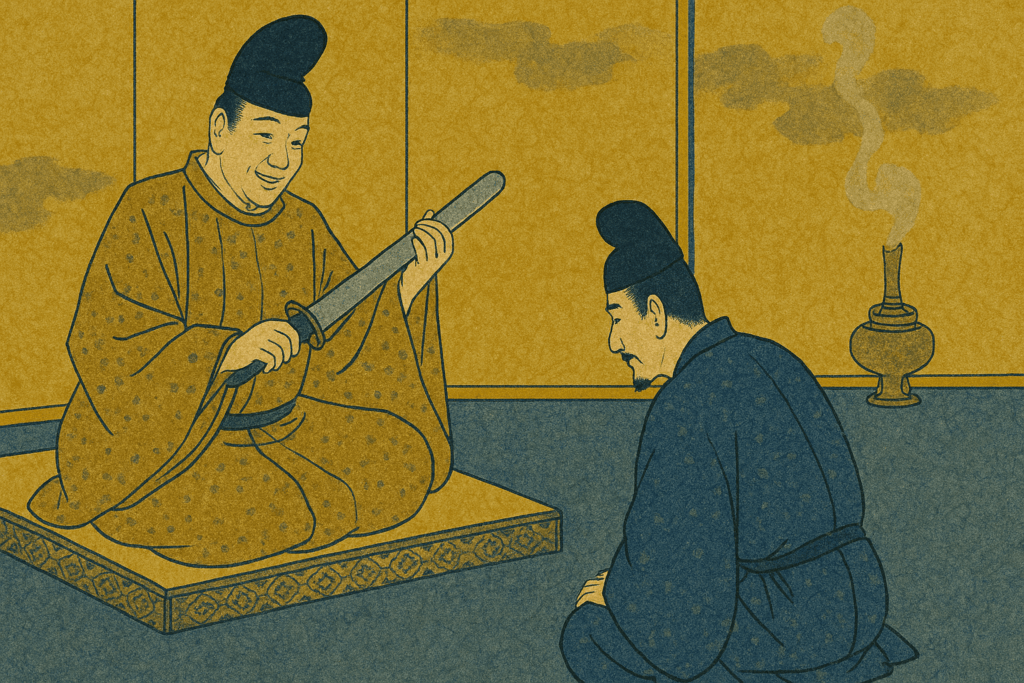

訴えを聞いた鳥羽上皇は、忠盛を呼び出して問いただしました。忠盛は静かに頭を下げ、落ち着いた口調で答えます。

「確かに刀を帯びておりましたが、それは命を狙われると聞き及び、用心のためでございます。ただし、刃を持つ真の太刀ではございません。どうぞお確かめください。」

そう言って差し出したのは、銀箔を張った木刀でした。見た目は輝かしく、まるで本物の刀のように見えますが、実際には軽く、刃も立っていません。鳥羽院は手に取って確かめます。

「なるほど。そなたは賢いな。身を守るための用心も怠らず、かつ宮中の礼をも失わぬとは」のようなことを言ったのではないでしょうか。

公卿たちは面目を失い、忠盛の名声はむしろ高まりました。鳥羽院は忠盛の慎重さと聡明さに深く感心し、それ以降ますます信頼を寄せるようになったと伝えられています。

鳥羽院の反応|忠盛の知恵への賞賛

この一件を通して、鳥羽院は忠盛を単なる武力の人ではなく、知略と礼節を兼ね備えた武士として高く評価しました。「殿上闇討」のエピソードは、忠盛がどのようにして公卿たちの中で一目置かれる存在になったかを示す象徴的な場面です。

忠盛は力ではなく、知恵と冷静さで危機を切り抜けた。これは、後の清盛が政治の中枢で貴族をしのぐ存在となる布石でもあり、まさに「平家の興隆の原点」と言えるでしょう。

殿上闇討の意味と教訓|平家の興隆の序章

忠盛の性格に見る「冷静と知略」

忠盛は、剛勇だけの武士ではありませんでした。

敵意を受けても感情的に反発せず、むしろ一歩引いて最善の策を講じる――その冷静さこそが彼の強さでした。

木刀を使ったのも、単に冗談や奇抜な発想ではなく、「攻撃されないため」と「訴えられないため」の両面を考えた結果です。つまり、危機を察知し、相手の出方を先回りして行動する力を持っていたのです。

この性格があったからこそ、忠盛は鳥羽上皇からの信頼を得て、後に平家が武士の代表として台頭する基盤を築くことができました。

平家の台頭を象徴するエピソード

この事件は、単に忠盛の機転を描いた逸話ではありません。

それ以上に、「武士が貴族社会の中でどう生き残るか」を示す、象徴的な場面でもあります。

当時、政治の中心はまだ公卿たちのものであり、武士はその下で働く存在でした。

しかし、忠盛のように実務能力と知略を備えた人物が現れたことで、武士の価値観が次第に社会に浸透していきます。つまり「殿上闇討」は、武士が知恵によって貴族に肩を並べ始めた瞬間を描いているのです。

平家物語全体の流れの中での位置づけ

『平家物語』では、「殿上闇討」に続いて「鶏合せ」などの話が登場し、平清盛の青年期へと物語が移っていきます。この構成の流れからも、「殿上闇討」は清盛以前の世代が築いた基盤として位置づけられています。

つまり、忠盛の知恵と勇気がなければ、清盛の栄華もなかった。そうした「前史」を語る重要なエピソードなのです。

まとめ|木刀一本に込められた忠盛の知恵と時代の転換点

「殿上闇討」は、一見すると小さな宮廷事件のように見えます。しかし、そこには時代の転換点が凝縮されています。

身分制度の厚い壁の中で、武士が初めて貴族社会に踏み込む。その際に必要だったのは、暴力ではなく、礼節と知恵。忠盛はまさにその二つをもって危機を乗り越えたのです。

その慎重さと賢明さが鳥羽上皇に認められ、平家は後に「武士の棟梁」として歴史の表舞台に立つことになります。銀箔の木刀は、忠盛の生き方そのもの――力ではなく理性で時代を切り開いた象徴でした。