どこか懐かしく、そして少し切ない──。

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の『怪談』は、単なる恐怖譚ではなく、日本人の心に深く根ざした「情緒の文学」です。明治時代、八雲は日本各地に伝わる民話や怪談を再話し、そこに独特の詩的感性を吹き込みました。

本記事では、『怪談』の中でも特に有名な「耳なし芳一」「雪女」「お貞の話」を中心に、あらすじや背景、そして作品に込められたメッセージを分かりやすく紹介します。八雲が描いた“日本の心の奥にある静かな怖さ”を、もう一度味わってみましょう。

小泉八雲『怪談』とは?|日本の心を描いた名作

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の生涯と来日

小泉八雲(こいずみ やくも/Lafcadio Hearn, 1850–1904)は、ギリシャのレフカダ島に生まれ、幼少期にアイルランドで育ちました。複雑な家庭環境の中で孤独な少年時代を送りながらも、文学と神話に強い関心を抱き、後にアメリカで新聞記者として活動します。

その取材力と表現力を武器に、多文化社会を旅し続けた彼がたどり着いたのが明治期の日本でした。

1890年(明治23年)、新聞記者として来日した八雲は、当初「日本文化を取材する」目的で訪れましたが、次第にこの国の人々の精神性や生活様式に深く惹かれていきます。特に、島根県松江市で過ごした時期は彼の人生において転機となりました。松江藩士の娘・小泉セツとの出会いを通じて、日本語・習慣・信仰を学び、やがて日本に帰化。「小泉八雲」という名を名乗るようになります。

松江での生活は、八雲にとって単なる異国体験ではなく、「日本文化の核心と出会う時間」でした。雪深い山陰地方の風景や、夜の寺に響く鐘の音、人々の信心深さ——こうした情景の中で、彼は“日本人の心の奥にある静かな情感”を感じ取ります。

やがて、妻セツから語り伝えられる昔話や怪談に心を奪われ、それを英語で再話するという独自の文学スタイルを確立していきました。

彼の作品には、来日前の欧米的な合理主義と、日本の情緒的・霊的世界観が融合しています。そのため、小泉八雲の怪談は「怖さ」よりも「哀しみ」や「無常」を感じさせるのが特徴です。まさに異文化の架け橋として、日本文化の美しさを世界に伝えた作家といえるでしょう。

『怪談(Kwaidan)』が生まれた背景

小泉八雲の代表作『怪談(Kwaidan: Stories and Studies of Strange Things)』は、1904年に発表されました。執筆言語は英語で、日本各地に伝わる民話や口承をもとに再話された17編の物語と、自然や生命をテーマとする随筆から構成されています。

『怪談』に収められた物語は、どれも単なる“幽霊話”ではありません。八雲が描く幽霊は、人を脅かす存在ではなく、「生と死のあわいに漂う哀しい魂」として描かれています。

たとえば「耳なし芳一」では、盲目の琵琶法師が亡霊に心を込めて琵琶を奏で、「雪女」では、人ならぬ者との儚い愛が語られます。いずれも恐怖よりも“静かな美しさ”と“人の心の切なさ”が印象に残る作品です。

八雲は、こうした物語を通じて「日本人が古来から持ってきた死生観」「自然と共に生きる心」を伝えようとしました。

西洋のホラー文学が“恐怖の刺激”を重視するのに対し、『怪談』は“沈黙の美”を描く文学です。その詩的な語り口は、海外でも高く評価され、現在でも英文学の授業や翻訳文学研究で扱われています。

八雲が最晩年に完成させた『怪談』は、まさに彼の日本理解の集大成といえるでしょう。そこには、異国の作家が心から日本を愛し、日本の霊的文化を尊重しようとした誠実な姿勢が宿っています。

『怪談』の代表作あらすじと解説

小泉八雲の『怪談』には、全部で17編の物語と数本の随筆が収められています。その中でも特に有名なのが「耳なし芳一」「雪女」「お貞の話」の三作です。どれも日本人なら一度は耳にしたことがある名作でありながら、八雲の筆によって独特の叙情性と静かな恐怖をまとっています。ここでは、それぞれのあらすじと背景、そして八雲が伝えようとしたテーマを解説します。

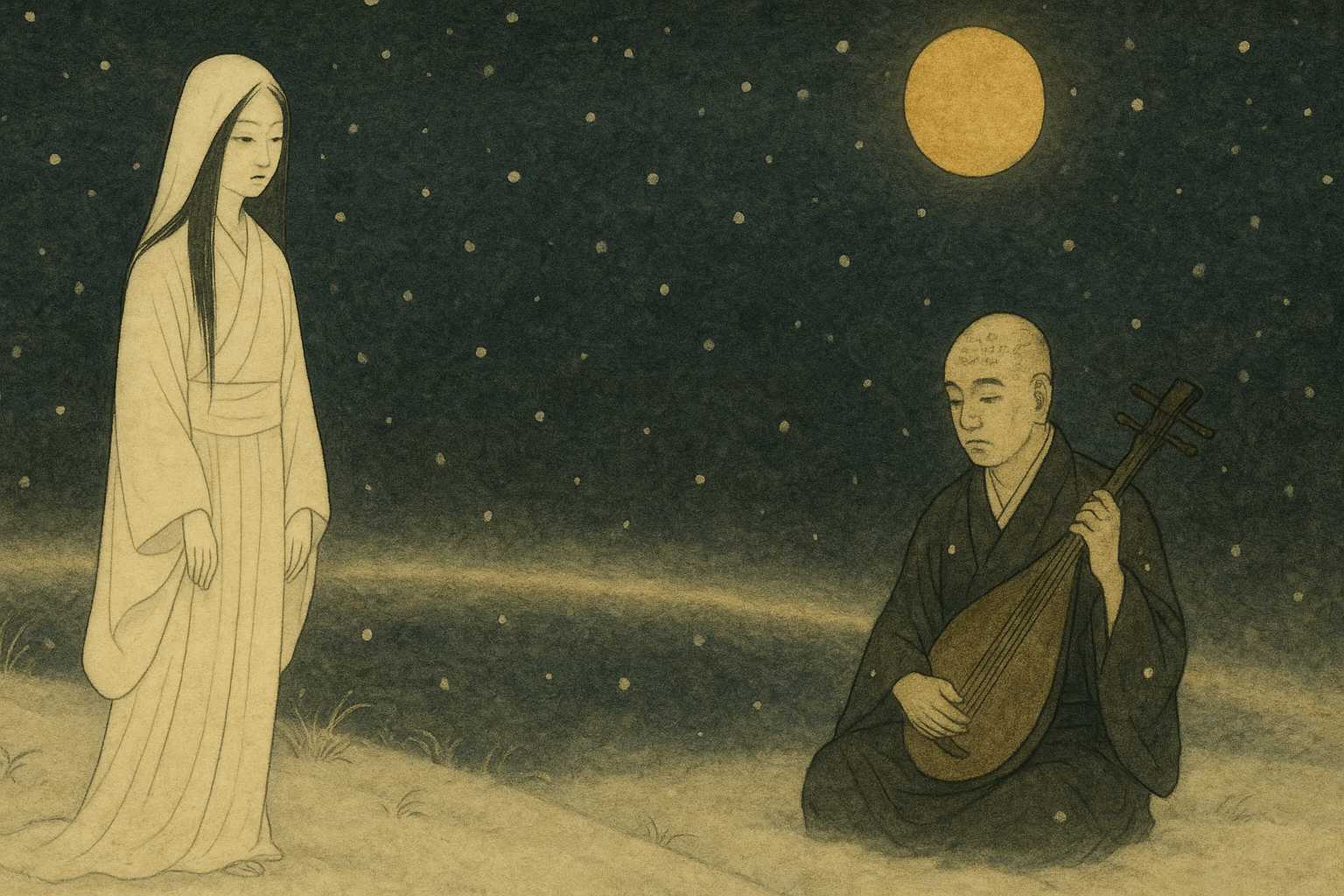

耳なし芳一|平家の亡霊に琵琶を奏でる盲目の法師

『耳なし芳一』は、『平家物語』の世界を舞台にした壮絶で悲しい怪談です。

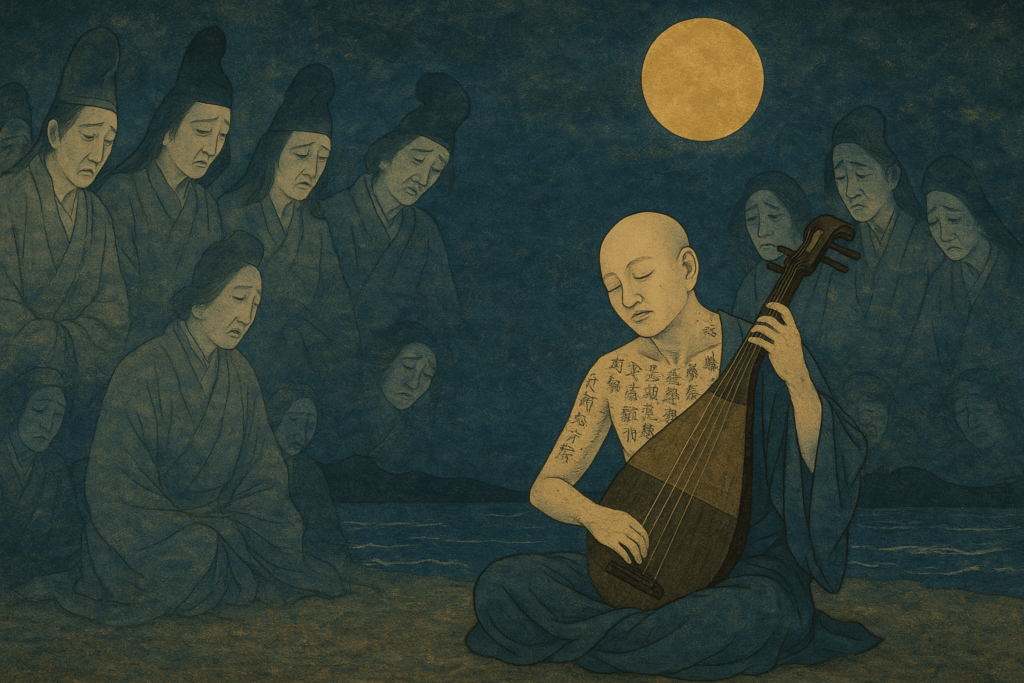

盲目の琵琶法師・芳一(ほういち)は、壇ノ浦の戦いで滅びた平家一門の亡霊たちに夜ごと呼び出され、彼らの霊前で琵琶を奏でるようになります。芳一の演奏はあまりにも見事で、霊たちは涙を流して聴き入ります。しかし、寺の僧たちは芳一が姿を消す夜を不審に思い、彼を探し出すと、そこには墓場で琵琶を弾く芳一の姿がありました。

僧は恐れて経文を芳一の全身に書き、霊から見えなくする護符とします。ところが耳だけに経文を書き忘れてしまい、その夜、亡霊が芳一を訪れたとき、耳だけが残っていたため、霊はそれを引きちぎって去っていきました。

以後、芳一は「耳なし芳一」と呼ばれるようになったと伝えられます。

この物語は、単なる怪談としての「恐怖」だけでなく、八雲独特の「死者への敬意」「信仰心」「芸の誠実さ」を描いた作品です。

芳一が怨霊に屈することなく琵琶を奏でる姿には、芸術に身を捧げる人間の崇高さが宿っています。

八雲は、恐ろしい霊の存在を通して、「真に恐れるべきものは不誠実な心である」という日本的な倫理観を表現しているともいえるでしょう。

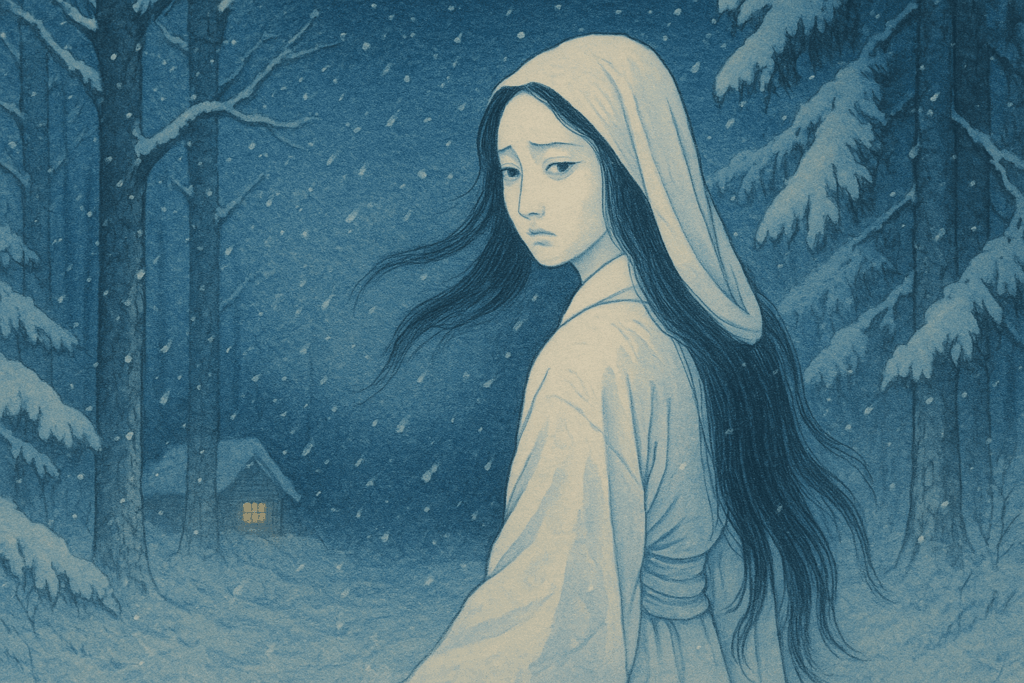

雪女|愛と秘密のはざまに生きた雪の精

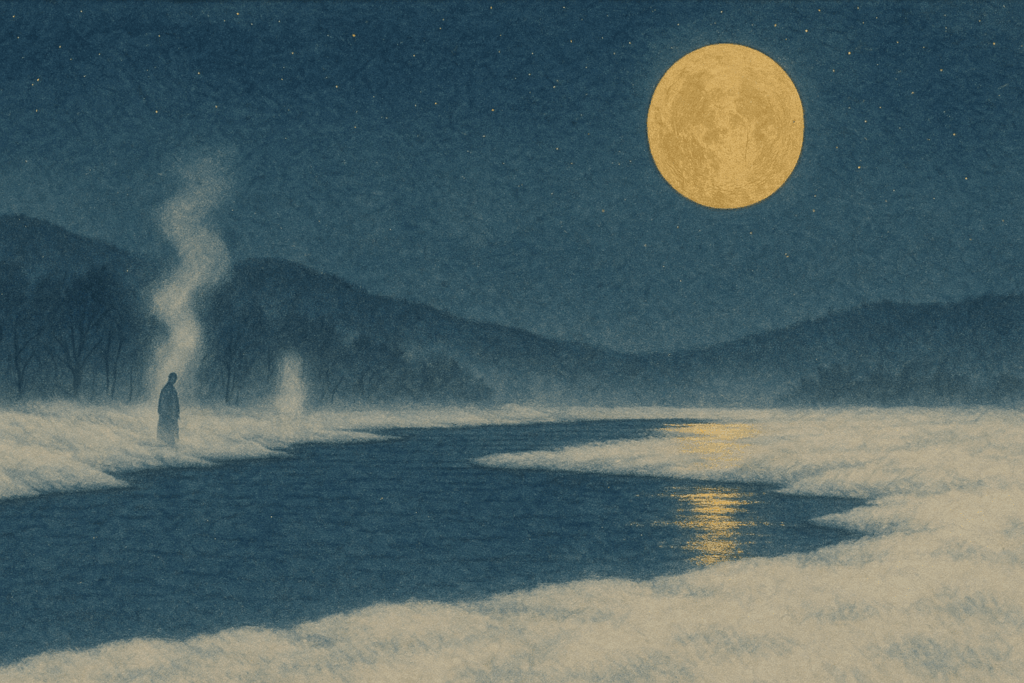

『雪女』は、冬の夜の幻想的な美しさと人間の愛情を描いた名作です。

物語の舞台は、雪深い村。木こりの若者・巳之吉とその師匠が、ある吹雪の夜に山小屋で雪女に出会います。雪女は師匠を凍死させ、巳之吉には「このことを誰にも話してはならない」と言い残して命を助けます。

やがて巳之吉は村に戻り、ミユキという美しい娘と出会い、結婚します。二人は幸せな家庭を築き、子どもにも恵まれますが、ある冬の夜、巳之吉がふと若き日の恐ろしい体験を妻に語ってしまいます。

するとミユキは表情を変え、「それは……私だった」と静かに言い残し、白い霧のように姿を消してしまいました。

この『雪女』には、単なる怪異譚を超えた「人と異界の関係」「愛と約束」「秘密の重さ」といったテーマが込められています。

八雲は雪女を“恐怖の象徴”ではなく、“儚い美の化身”として描きました。愛と哀しみが交錯する結末は、日本文学が古くから大切にしてきた「無常観」そのものです。

冷たくも優しい雪女の姿は、自然と人間が寄り添って生きる日本人の精神性を象徴しています。

お貞の話|愛が死を越えて続く物語

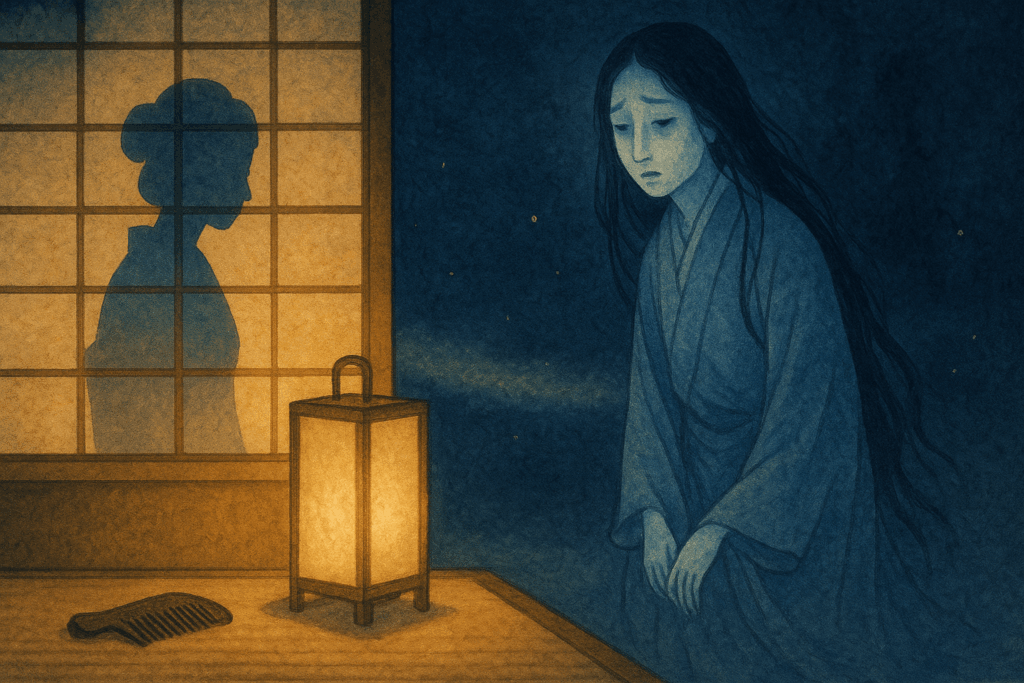

『お貞の話(A Dead Secret)』は、恋人を失った女性・お貞の悲しい愛の物語です。

夫に先立たれたお貞は、死後も夫の部屋を清め、形見の櫛(くし)を大切にしていました。ところがその櫛を他人が不用意に触れたことで、夜な夜な奇妙な音が響くようになります。

ある晩、家の者が音の正体を確かめようとしたとき、亡きお貞の霊が現れ、「その櫛に触れないでください」と静かに語り消え去りました。

翌朝、櫛のそばにはお貞の涙の跡が残っていたといいます。

この物語は、“恋人の霊が現れて恨みを晴らす”という典型的な怪談ではなく、“愛する人を想い続ける心”を描いた叙情的な作品です。

八雲はここでも、幽霊を恐怖の象徴ではなく「思いを残した存在」として描きました。

死によっても消えない想い、人と物との絆、そして日本人が信じてきた「モノに宿る魂(付喪神的世界観)」が、美しくも切なく表現されています。

その他の短編|人間と自然、そして霊のあいだ

『怪談』にはこのほかにも、「ろくろ首」「茶わんの中」「鏡と鐘」「蟲の研究」など、多彩な短編が収録されています。

「ろくろ首」では夜に首の伸びる女の不気味さを描きながら、人間の欲や好奇心を風刺。

「茶わんの中」では、茶器の中に映る顔という不思議な現象を通して、現実と幻の境界を問います。

「蟲の研究」は随筆的な作品で、虫の鳴き声や生態を通じて「生命の尊さ」や「死後の世界」について考察しています。

どの作品にも共通するのは、八雲が「日本の自然と霊の世界を一体として見ていた」ことです。

彼にとって、幽霊も妖怪も恐怖の対象ではなく、自然の中に息づく“もう一つの命”でした。

八雲が描いた「怖くない怪談」

『怪談』というタイトルからは、恐ろしい物語を想像するかもしれません。

しかし八雲が描いたのは、恐怖よりも“情緒”と“美”のある世界です。

亡霊や妖怪を通じて、人間の哀しみ・愛・誠実さ・無常といった普遍的な感情を表現している点にこそ、八雲文学の魅力があります。

だからこそ、百年以上経った今も『怪談』は読み継がれています。

読者は怖がるのではなく、「心を静め、死者を想い、自然を感じる」ことで、八雲の描いた日本の心に触れることができるのです。

『怪談』に込められたテーマと魅力

小泉八雲の『怪談』は、単なる“怖い話の集まり”ではありません。

そこに描かれているのは、死者への敬意、自然との共生、そして人間の心の奥に潜む「哀しみ」の美しさです。

八雲は“恐怖”を目的として怪談を描いたのではなく、人の内面や文化の根にある「静けさ」「無常」「慈しみ」を文学として表現しました。

恐怖よりも“哀しみ”を描く文学

一般的に「怪談」と聞くと、血や怨霊、恐怖の叫びといったイメージを抱きがちです。

しかし、八雲の『怪談』には、そうした直接的な恐怖表現はほとんどありません。

彼が描くのは、「この世に未練を残して消えられない魂」や「人の情に縛られた霊」など、“哀しみを帯びた存在”です。

たとえば『耳なし芳一』では、怨霊に憑かれた芳一が命を落とすにもかかわらず、その姿はどこか神々しくさえ感じられます。

亡霊を「恐ろしいもの」としてではなく、「信仰に報いる存在」として描くことで、八雲は死後の世界を“もう一つの生”として捉えていました。

それは仏教的な輪廻観や、神道における“死者との共存”という日本独特の死生観に通じます。

また『雪女』では、雪の精という非人間的な存在を通じて、「愛する者を失う悲しみ」「約束を破る罪」「自然の摂理の厳しさ」を描いています。

彼にとって“怪異”とは、単なる超常現象ではなく、「人が自然や運命とどう向き合うか」を映す鏡でした。

このように、八雲の怪談は“恐怖文学”ではなく“情緒文学”です。

彼の文章には、死の静けさや夜の風の音、寺の鐘の余韻といった日本的な感性が漂い、それが読者の心に深い余韻を残します。

さらに特筆すべきは、八雲が「日本語ではなく英語で日本の心を描いた」という点です。

彼は異国の読者に向けて、日本の霊的世界観を丁寧に翻訳し、その微妙な感情の機微を英語で再現しました。

そこには、日本文化に対する尊敬と愛情が感じられます。

翻訳・映画・朗読など現代への影響

『怪談』は1904年の出版以来、文学作品としてだけでなく、演劇・映画・アートなど多様な形で現代にも受け継がれています。

特に有名なのが、1965年に公開された小林正樹監督の映画『怪談』です。

この映画は、『耳なし芳一』『雪女』『茶碗の中』『無耳芳一』などを映像化したもので、幻想的な色彩と緊張感ある演出が高く評価されました。

第38回アカデミー賞外国語映画賞にもノミネートされ、海外で「日本的ホラーの芸術化」と称賛されています。

この作品を通して、八雲の“静かな怖さ”“哀しみの美”は、世界中の観客に知られることとなりました。

また、国内外の文学者や芸術家たちにも大きな影響を与えています。

作家・泉鏡花や岡本綺堂は八雲の影響を受け、日本的幻想文学を発展させました。

現代でも京極夏彦や小松左京など、“見えないものの存在”を描く作家たちは、八雲の文学的遺産を継承しています。

さらに、『怪談』は朗読や舞台公演でも人気です。

蝋燭の灯りの中で語られる「耳なし芳一」や「雪女」は、聴く者の想像力を刺激し、現代でも多くのファンを魅了しています。

学校の教材や日本文化紹介の一環として海外で読まれることも多く、英語学習者にとっても“文化と文学を同時に学べる作品”として親しまれています。

デジタル時代に入ってからも、『怪談』の影響は色あせていません。

オーディオブックや電子書籍、AI音声朗読など、新しい形で再発見されています。

特にYouTubeでは、落ち着いた朗読と静かな映像を組み合わせた「癒しの怪談」として人気を博しています。

これは、八雲の怪談がもともと“恐怖よりも情緒”を重視していたからこそ、現代の感性にも自然に溶け込んでいるといえるでしょう。

八雲の怪談が語り継がれる理由

小泉八雲が描いた『怪談』の本質は、時代や国を超えて人の心に響く“普遍的な情感”にあります。

死を恐れるだけでなく、死者を想い、自然と共に生きるという日本人の美意識。

そして、目には見えないものに「心を寄せる」という感性。

それこそが、八雲が生涯をかけて伝えた“日本の心”でした。

彼は、文明の進む明治時代においても、人々が忘れかけていた「静けさ」「信仰」「哀しみの中の美」を見つめ続けました。

だからこそ、『怪談』は百年以上の時を経てもなお、新しい読者の心を打ち続けているのです。

小泉八雲の怪談を読むおすすめの順番・楽しみ方

初心者におすすめの3作品

小泉八雲の『怪談』は全17編と随筆で構成されていますが、最初からすべてを読む必要はありません。

むしろ、代表的な作品を数本選び、ゆっくりと八雲の世界に浸るほうが、その魅力を深く味わうことができます。

はじめて読む人におすすめの3作品を紹介します。

①『雪女』——静かな愛と別れの物語

日本の冬の幻想を感じたいなら、まずはこの作品です。

難しい言葉も少なく、会話や情景描写が多いため、リズムよく読み進められます。

読み終わったあとに残る「静かな余韻」は、まさに八雲文学の真髄です。

②『耳なし芳一』——信仰と芸の誠実さを描く名作

次に読むなら、八雲の代表作『耳なし芳一』。

平家の亡霊や経文など日本的モチーフが多いですが、ストーリーが明快で映像的。

怪談としての迫力と文学的深みを兼ね備えています。

八雲が描く「恐怖と敬意の共存」を体感できる一編です。

③『お貞の話』——愛が死を超える“静かな怪談”

最後に読むと良いのが『お貞の話』です。

愛する人を想い続ける女性の姿を通して、八雲が描いた“日本的な情の深さ”が感じられます。

短い作品ながら、八雲の感性が凝縮されており、心にじんわりと残る美しい余韻があります。

これらの3作を順に読むことで、「八雲の怪談は怖い話ではなく、美しい文学である」という理解が自然に深まります。

現代語訳・映像作品・朗読で味わう方法

『怪談』はもともと英語で書かれた作品ですが、現在では多くの日本語訳や現代語訳が出版されています。

なかでも、文庫版の角川ソフィア文庫版や岩波文庫版は、注釈が充実しており初学者におすすめです。

古い言い回しに慣れない人は、近年出版された“やさしい現代語訳版”を選ぶと読みやすいでしょう。

また、文章だけでなく、映像や朗読で体験する『怪談』も人気があります。

たとえば、小林正樹監督の映画『怪談』(1965年)は、八雲の世界を鮮やかな映像で再現した傑作です。

映像美と静寂の演出によって、「音のない恐怖」と「色のある幻想」が見事に融合しています。

映画を先に観てから原作を読むと、文章の情景がより立体的に感じられるでしょう。

さらに、最近ではYouTubeやAudible(オーディブル)でプロの朗読者による『怪談』の音声作品が多数公開されています。

夜、部屋の灯りを落として聴くと、八雲が描いた“静かな闇”をよりリアルに感じることができます。

文字では味わえない息づかいや間(ま)の取り方が、作品の魅力をいっそう引き立ててくれます。

静かに読む、“癒しの文学”としての怪談

小泉八雲の『怪談』は、夜に一人で静かに読むのが似合う本です。

怖い話を読むというよりも、ひととき心を落ち着けて「死と生」「自然と人」「見えるものと見えないもの」のあわいを感じる——そんな読書体験になります。

八雲の言葉を通して、日本人が古くから大切にしてきた“静けさの美学”を味わうことができるでしょう。

まとめ|八雲の怪談が今も語り継がれる理由

小泉八雲の『怪談』が、百年以上の時を経てもなお人々に読み継がれている理由。

それは、彼の物語が「怖さ」を超えて「人の心の奥にある真実」を描いているからです。

八雲は、来日当初から日本の文化や信仰に深く魅了されました。

神仏への敬意、自然とともに生きる感覚、そして死者を恐れず弔う心。

そうした日本的な精神を、彼は西洋の言葉で世界に伝えようとしました。

『怪談』に登場する霊や妖(あやかし)は、人間の恐怖ではなく「記憶」「思い」「祈り」の象徴なのです。

たとえば、「耳なし芳一」は“芸に生きる誠実さ”を、「雪女」は“愛の儚さ”を、「お貞の話」は“死を越えた絆”を描いています。

そこに共通して流れているのは、“生と死のあわいに宿る美しさ”というテーマです。

八雲は、死を終わりとは捉えず、“もう一つの静かな世界への移ろい”として見つめていました。

その視点こそが、日本の宗教観や美意識に深く通じるものであり、現代の私たちにも強く響きます。

また、『怪談』が時代を超えて愛されるもう一つの理由は、その「静けさ」にあります。

現代社会のように情報があふれ、スピードが求められる時代だからこそ、八雲の物語が持つ“ゆるやかな時間の流れ”や“沈黙の表現”に癒やしを感じる人が増えています。

彼の文章は、読む者の想像力に委ねる余白があり、その余白が心を落ち着かせてくれるのです。

さらに、『怪談』は文学作品であると同時に、日本文化を学ぶ窓口でもあります。

各話には、仏教の教え、神道の信仰、民間伝承、そして自然との共生といった、先人たちの世界観が詰まっています。

だからこそ、八雲の怪談を読むことは、「昔話を楽しむ」ことにとどまらず、「日本の心を再発見する」ことでもあるのです。