鎌倉時代に書かれた随筆『徒然草(つれづれぐさ)』は、吉田兼好が日々の思いや人生観を綴った日本文学の名作です。

「つれづれなるままに――」の冒頭で知られるこの作品は、無常観や風流心に満ちた文章で、時代を超えて多くの人に読み継がれてきました。本記事では、『徒然草』のジャンル・内容・特徴をわかりやすく解説し、代表的な段の意味や教訓も紹介します。

『徒然草』とは?|作者・時代・作品の基本情報

『徒然草(つれづれぐさ)』は、鎌倉時代後期に書かれた随筆文学の傑作であり、作者は吉田兼好(よしだけんこう)とされています。日々の出来事や人生観、社会への考察を、思うままに書き綴った全244段からなる随筆で、「無常観」や「風流心」にあふれた文章が特徴です。

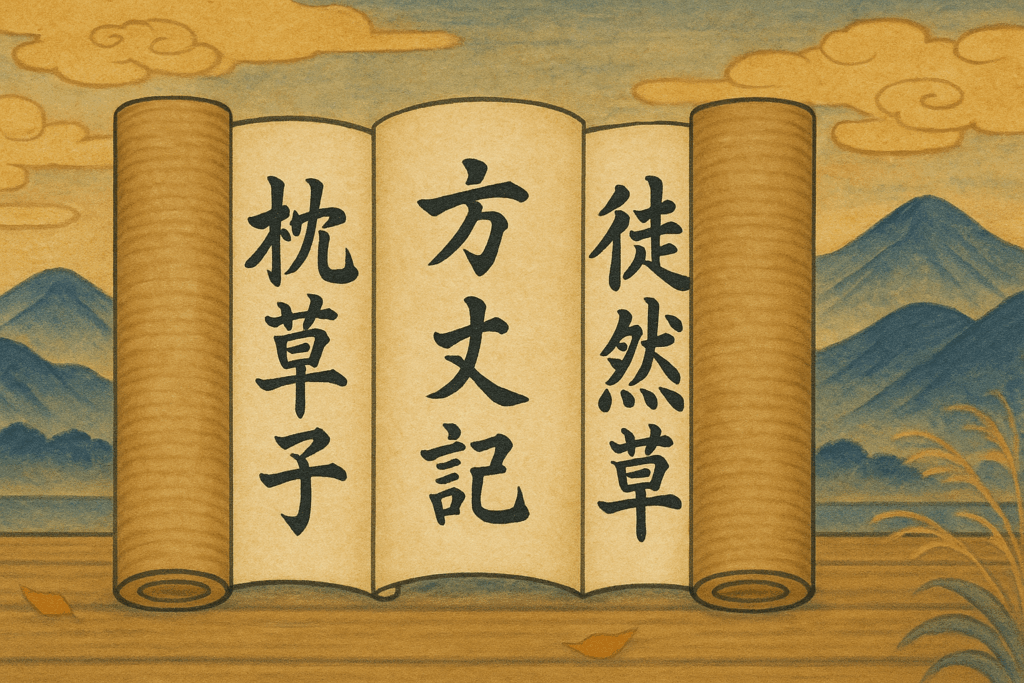

『枕草子』『方丈記』と並び「日本三大随筆」の一つに数えられ、日本の古典文学を代表する作品として、今なお多くの人に読み継がれています。

作者・吉田兼好(兼好法師)とはどんな人物?

吉田兼好は、鎌倉時代後期(13世紀後半〜14世紀前半)に活躍した人物で、本名は卜部兼好(うらべのかねよし)と伝えられています。

生没年は不詳ですが、一般的には1283年ごろに生まれ、1350年ごろに亡くなったとされています。京都の吉田神社の神官の家系に生まれ、公家として出仕したのちに出家し、「兼好法師」と名乗りました。

彼は貴族社会・武家社会・宗教界など、当時のさまざまな階層を見てきた人物であり、その観察眼の鋭さが『徒然草』の随所に表れています。

政治や風俗、宗教、日常の出来事に対して、時にユーモラスに、時に厳しく批評するその筆致は、現代でいえばエッセイストや評論家のような存在といえるでしょう。

また、兼好は『徒然草』以外にも和歌や漢詩を残しており、彼の教養の深さと文学的センスが高く評価されています。

鎌倉時代後期に書かれた背景

『徒然草』が書かれた鎌倉時代後期は、武士の政権が確立し、社会全体に大きな変化が起こっていた時代です。

戦乱や政治的混乱、仏教思想の広がりが人々の心に「無常観(この世は常に移り変わるという考え)」を根づかせました。このような時代背景の中で、兼好は人の生き方や世のはかなさを深く見つめ、自らの体験や思想を随筆としてまとめました。

鎌倉時代はまた、「方丈記」の鴨長明や、「新古今和歌集」などの優れた文学が生まれた時代でもあり、精神的な内省と芸術性の高さが共通しています。

『徒然草』も同様に、無常を受け入れつつ「美しく生きること」を追求する姿勢が貫かれています。

兼好は出家したのち、俗世から距離を置いた生活を送りながら、人生の真理や社会への洞察を文章にまとめました。そのため『徒然草』は、単なる日記や雑記ではなく、人生哲学や道徳観を伝える書としても高く評価されています。

全244段の構成と執筆スタイル

『徒然草』は全部で244段から構成されています。

各段は短い随想やエピソードで独立しており、明確なストーリーの流れはありません。

つまり、思いついたことをその都度書き留めるという「随筆(エッセイ)」の特徴がよく表れています。

内容は多岐にわたり、

- 人の生き方・考え方に関する教え

- 貴族や僧侶の生活の観察

- 古いものを愛でる美意識

- 友人関係や礼儀作法

- 無常や出家思想

など、日常の中に潜む人生の真理を見出すような文章が多く含まれています。

文体は、簡潔ながらもリズムがあり、和歌や故事を引用するなど、当時の教養人らしい洗練さが感じられます。

特に第1段「つれづれなるままに、日ぐらし硯に向かひて…」の冒頭は、日本文学の中でも屈指の名文として知られています。

『枕草子』『方丈記』と並ぶ日本三大随筆の一つ

『徒然草』は、『枕草子』(清少納言)・『方丈記』(鴨長明)と並び、日本三大随筆の一つに数えられます。

それぞれの作品には次のような特徴があります。

| 作品名 | 作者 | 時代 | 主な内容・特徴 |

|---|---|---|---|

| 枕草子 | 清少納言 | 平安時代中期 | 宮中生活の美意識や感性を描いた女性的随筆 |

| 方丈記 | 鴨長明 | 鎌倉時代初期 | 災害・戦乱を背景に無常観と出家思想を表現 |

| 徒然草 | 吉田兼好 | 鎌倉時代後期 | 人生哲学や社会批評を含む随筆文学の完成形 |

この三作品を比べると、『徒然草』は最も「思索的・普遍的」な内容を持っています。

日常や人間の愚かさ、理想的な生き方などをユーモアと洞察を交えて語る点が、現代の読者にも強い共感を呼んでいます。

さらに、『徒然草』は後世の文学や教育にも大きな影響を与え、教科書・現代語訳・マンガなど多様な形で受け継がれています。

その意味で、日本人の価値観や感性を形づくった古典といえるでしょう。

『徒然草』のジャンルと特徴|「随筆文学」としての魅力

『徒然草』は、日本を代表する随筆文学の一つです。

随筆とは、作者が日常生活や感じたこと、考えたことを思いつくままに書き綴った文章のことで、現代でいえばエッセイやコラムに近い文学形式です。

その中でも『徒然草』は、思想の深さ・文章の美しさ・テーマの多様さの点で、随筆文学の完成形といわれています。

「随筆」とは?──思いつきを書き留めた文学

「随筆(ずいひつ)」は決まった構成や筋書きを持たず、作者の感情や体験を自由に書き留める文体を指します。

『徒然草』はまさにその典型です。兼好法師は日々の暮らしの中で感じたことを、形式にとらわれず書き記しました。政治や宗教だけでなく、人間関係や季節の移ろい、古いものへの愛着など、題材は非常に幅広く、読む人の立場や時代を問わず共感を呼びます。

このような自由な筆致は、「思索的エッセイ」としての随筆文化を日本に定着させ、後世の作家たちにも大きな影響を与えました。

『徒然草』が「随筆の完成形」と呼ばれる理由

『徒然草』が高く評価されるのは、単なる日記や感想文にとどまらず、哲学・宗教・美学が融合した深い思想性を持っているからです。

たとえば、「つれづれなるままに…」で始まる第1段では、暇を持て余す時間こそが思索を生むと語られ、人生の本質を探る姿勢が表れています。

また第52段「花は盛りに」では、ものごとの最も美しい瞬間を尊ぶ感性が語られ、日本人の「もののあはれ」や「わび・さび」の感覚に通じています。

同時代の文学との違い(説話や和歌との比較)

鎌倉時代の文学には、『今昔物語集』などの説話文学や、『新古今和歌集』に代表される和歌文学があります。それらが物語性・形式美を重視していたのに対し、『徒然草』は個人の思想と観察眼に重きを置いた点で異なります。

説話文学が「教訓や奇跡」を通して仏教的真理を伝えるのに対し、『徒然草』では現実の人間社会の中で、日常の中に「無常」や「理想」を見いだします。つまり、兼好は宗教的な枠を超えて、人間のあり方そのものを問う文学を確立したのです。

和歌のように短い形式で感情を表現するのではなく、随筆という形で柔軟に思考を展開したことが、『徒然草』の革新性といえます。

文体・語り口・思想の特徴(無常観・出家思想など)

『徒然草』の文体は、平易でリズムがありながらも、随所に和歌・漢詩・故事成語が引用されています。

これは兼好が当時の教養人であり、幅広い知識を持っていたことの証でもあります。

思想面では、仏教的な「無常観」や「出家思想」が基盤にあります。

兼好は、世の中のすべては移り変わり、永遠に続くものはないという現実を見つめ、そこから「いかに心静かに生きるか」を説きます。

しかし一方で、ただ厭世的になるのではなく、自然や芸術、古いものに美を見いだす「風流(ふうりゅう)」の心も大切にしています。

このように『徒然草』は、現実と理想のあいだで揺れながら生きる人間の姿を繊細に描いた作品なのです。

現代の読者が読むと、「昔の話」ではなく、むしろ「今の私たちにも当てはまる」と感じる箇所が多くあります。

SNSや情報があふれる現代においても、「静けさ」「内省」「本質を見抜く力」を説く『徒然草』は、まさに時代を超えた人生指南書といえるでしょう。

『徒然草』の内容とテーマ|代表的な段とその教え

『徒然草』には244の段があり、どの段にも兼好法師の人生観や美意識が凝縮されています。

ここではその中でも特に有名で、教科書にもよく取り上げられる三つの段を例に、作品全体のテーマを読み解いていきましょう。

第1段「つれづれなるままに」|思索と創作の原点

『徒然草』の冒頭を飾る第1段は、日本文学史上でも屈指の名文として知られています。

つれづれなるままに、日ぐらし硯に向かひて、心にうつりゆくよしなしごとを、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ。

現代語訳すると、

「手持ちぶさたなまま一日を過ごし、心に浮かんだ取りとめのないことをなんとなく書いていると、なんだか夢中になってしまうものだ」

という意味です。

この文章からは、“書くこと”そのものが生きる喜びであり、思索の手段であるという兼好の姿勢が伝わります。

『徒然草』という作品名も、この「つれづれなるままに(手持ちぶさたな時間)」という言葉から生まれたといわれています。

この第1段は、単なる序文ではなく、全編の思想的基盤です。

“空白の時間”にこそ人間の本質が見えるという考えは、現代の「マインドフルネス」や「内省」にも通じる普遍的な価値観です。

第52段「花は盛りに」|無常と美の感性

第52段は、春の花や秋の月といった自然の美しさを題材に、「物事は最も美しい瞬間に価値がある」と説いた名文です。

花は盛りに、月はくまなきをのみ見るものかは。

雪も、ふりぬるはあはれなり。

夕暮れのあはれなるも、またさらなり。

兼好は「満開の花や満月の月だけが美しいのではなく、散り際や欠けた月にも深い趣がある」と述べています。

これは「もののあはれ」「わび・さび」といった日本独特の美意識を象徴する部分であり、

無常の中にこそ真の美があるという哲学的メッセージを含んでいます。

また、この段は『徒然草』全体のテーマである「変化を受け入れる心」の象徴でもあります。

現代社会でも、「完璧でなくてもよい」「移ろいこそが美しい」という考え方は、ストレス社会を生きる人々の心に深く響きます。

第137段「仁和寺にある法師」|教訓と人間観察

第137段は、『徒然草』の中でも物語的な展開を持つ段で、読者に教訓を与える内容です。

仁和寺の法師が、見聞きしたことを確かめもせず、思い込みで行動して失敗するという話で、

「知ったかぶり」「浅はかな判断」を戒めています。

現代語訳の要約:

仁和寺の法師が一度も見たことのない名所・双ヶ岡を見に行くが、場所を間違えて帰ってしまった。

人は誰でも、自分の知らぬことを知ったように思い込みがちである、という教訓。

この段はユーモアを交えながらも、「人間は無知を恥じず、過信する生き物である」という心理的洞察を見事に描いています。

兼好は人間の愚かさを批判するのではなく、むしろそこに「人間らしさ」を見ているのです。

この温かいまなざしこそ、『徒然草』が今も多くの人に愛される理由の一つでしょう。

全体を通してのテーマ|無常・風流・人間理解

『徒然草』全体を貫くテーマは、大きく分けて三つあります。

- 無常観(この世は常に移り変わる)

鎌倉時代の動乱を背景に、人の世の儚さを深く見つめた思想です。

しかし兼好は、その無常を悲観ではなく「自然の摂理」として受け入れ、静かな心を保つことを理想としました。 - 風流心(美を感じ取る感性)

花、月、雪、古いもの、季節の変化──兼好はすべてに「趣」を見出しました。

これは後の「侘び・寂び」や「日本的美意識」の源流といえます。 - 人間理解(愚かさと愛すべき心)

『徒然草』の多くの段は、人の愚かさ・欲・見栄を描いています。

しかし兼好はそれを冷たく突き放すのではなく、どこか温かく、諭すように語ります。

この柔らかい批評性が、他の古典文学にはない魅力を生んでいます。

現代にも通じる人生観・価値観

『徒然草』は、単なる古典ではなく、「現代にも通じる生き方のヒント」を数多く含んでいます。

- 忙しさの中でも心を整える「静けさ」

- 変化を恐れず受け入れる「柔軟さ」

- 人の愚かさを笑いながら受け止める「寛容さ」

これらは、ストレス社会・情報社会を生きる私たちにこそ必要な視点といえるでしょう。

『徒然草』は、時代を越えて「人間とは何か」「どう生きるか」を問い続ける永遠の古典なのです。

まとめ|『徒然草』の魅力を現代に生かす

『徒然草』は、鎌倉時代後期の随筆文学でありながら、700年以上たった今も色あせない魅力を放っています。吉田兼好が描いた「無常」「風流」「人間理解」は、現代人が忘れがちな心のゆとりや品格を教えてくれます。

古典というより、生き方の教科書として読むことで、『徒然草』はより身近で味わい深い作品になります。現代語訳や朗読、マンガ版なども多く出版されているので、興味を持ったらぜひ一度手に取ってみてください。