東山文化(とうざんぶんか)は、室町時代後期に足利義政を中心として栄えた日本文化の大きな転換点です。華やかな北山文化(きたやまぶんか)から一歩下がり、静けさ・質素さ・精神性を重んじた美の世界が広がりました。

この記事では、東山文化の特色・代表的な建築・北山文化との違いなどを解説します。現代にも受け継がれる「わび・さび」の心を一緒に学んでいきましょう。

東山文化とは?|時代背景と成立の流れ

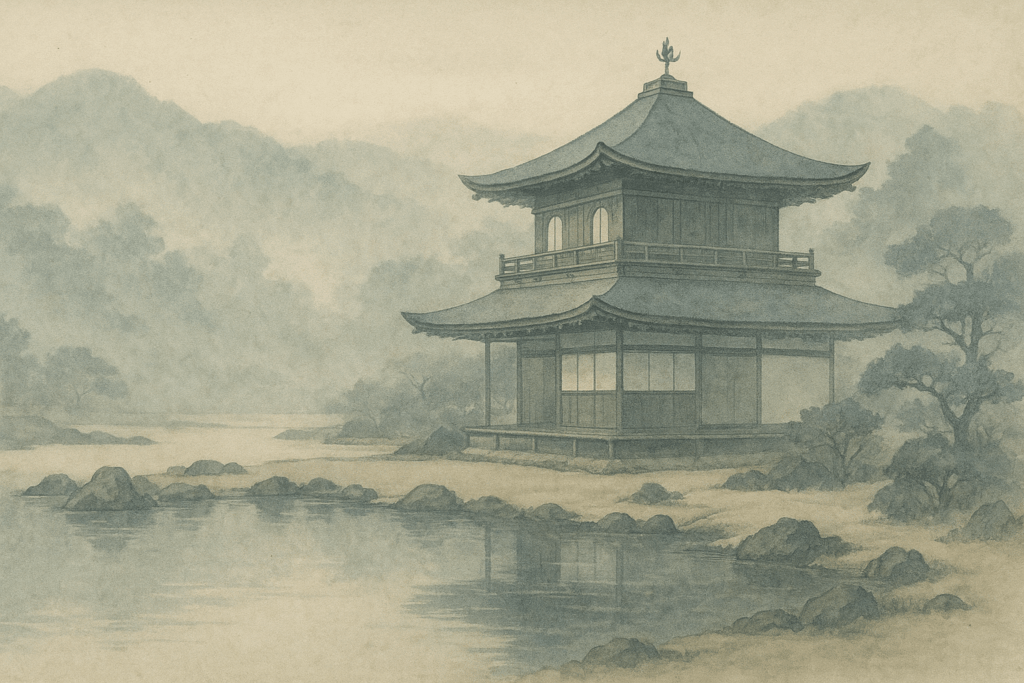

東山文化(ひがしやまぶんか)は、室町時代後期(15世紀後半)に京都の東山を中心に発展した日本文化です。中心となったのは、八代将軍・足利義政(あしかがよしまさ)。彼の築いた銀閣寺(ぎんかくじ)を象徴として、「わび・さび」の美意識を重んじる静かな文化が花開きました。

それまでの華やかで力強い北山文化とは異なり、東山文化は内面の豊かさ・精神性の美を追求した点に大きな特徴があります。

足利義政と銀閣寺の建立

東山文化を語るうえで欠かせないのが、足利義政の存在です。

義政は、祖父・足利義満が築いた「北山文化(金閣寺に象徴)」のような権力と豪華さよりも、静けさと心の安らぎを求めました。

応仁の乱で京都が荒廃する中、義政は政治への意欲を失い、芸術や美への関心を深めていきます。

そして文明14年(1482年)、京都の東山に山荘を築きました。これがのちの慈照寺(銀閣寺)です。

銀閣寺は、金閣寺のように金箔で飾られていませんが、その質素な佇まいの中に深い美しさがあります。

二層の建物「観音殿(銀閣)」は、上層が禅宗様、下層が書院造という異なる建築様式を組み合わせており、のちの和風住宅の原型ともなりました。この建築は、「豪華さよりも精神の充実を重んじる」という東山文化の象徴といえます。

応仁の乱後の社会と文化の変化

東山文化が生まれた背景には、応仁の乱(1467〜1477年)という大きな戦乱があります。

この戦いで京都は焼け野原となり、貴族や武士の生活は混乱しました。

しかしその混乱の中で、人々は外的な繁栄ではなく、心の安らぎや精神的な豊かさを求めるようになります。

義政の周囲には、能阿弥(のうあみ)・相阿弥(そうあみ)・村田珠光(むらたじゅこう)など、多くの文化人が集まりました。彼らは禅や「わび・さび」の精神を重んじ、茶道・庭園・書画などの分野で新しい美を生み出していきます。つまり、東山文化は混乱の時代に心のよりどころを見出した文化でもあったのです。

北山文化からの転換点

東山文化は、義政の祖父・義満が築いた北山文化の流れを受けつつも、方向性が大きく異なります。北山文化(14世紀後半〜15世紀初期)は、金閣寺に代表されるように、華やかで権力を誇示する文化でした。

一方で東山文化は、「見せる美」から「感じる美」へと変化し、質素で精神的な美を重んじました。この転換は、後の茶道・書院造・枯山水庭園・水墨画など、あらゆる日本文化の基礎となっていきます。つまり東山文化は、日本人の「心の美意識」を確立した文化だったといえるでしょう。

東山文化の特色|わび・さびと禅の美意識

東山文化の中心にあるのは、「わび・さび」と禅の精神です。

それは、華やかさよりも静けさ・簡素さ・内面的な豊かさを重んじる美の形。

この考え方は、建築や庭園、茶の湯、絵画などあらゆる分野に広がり、のちの日本文化の基盤となりました。

ここでは、代表的な文化の特徴を分野ごとに見ていきましょう。

書院造(しょいんづくり)|日本建築の基本が生まれた

東山文化を代表する建築様式が書院造です。

それまでの寝殿造が貴族の住まいだったのに対し、書院造は武家や知識人の生活に合わせた実用的な建築です。

特徴として、

- 畳敷きの部屋

- 床の間(とこのま)や違い棚

- 障子や襖(ふすま)による区切り

などが挙げられます。

これらは現代の和室の原型となっており、日本人の暮らしの基本スタイルを形づくったといえます。

代表的な建築が、銀閣寺の東求堂(とうぐどう)にある同仁斎(どうじんさい)。

ここは義政の書斎として造られ、質素ながらも調和の取れた空間です。

「派手ではないのに、なぜか落ち着く」という感覚こそ、東山文化の美の本質です。

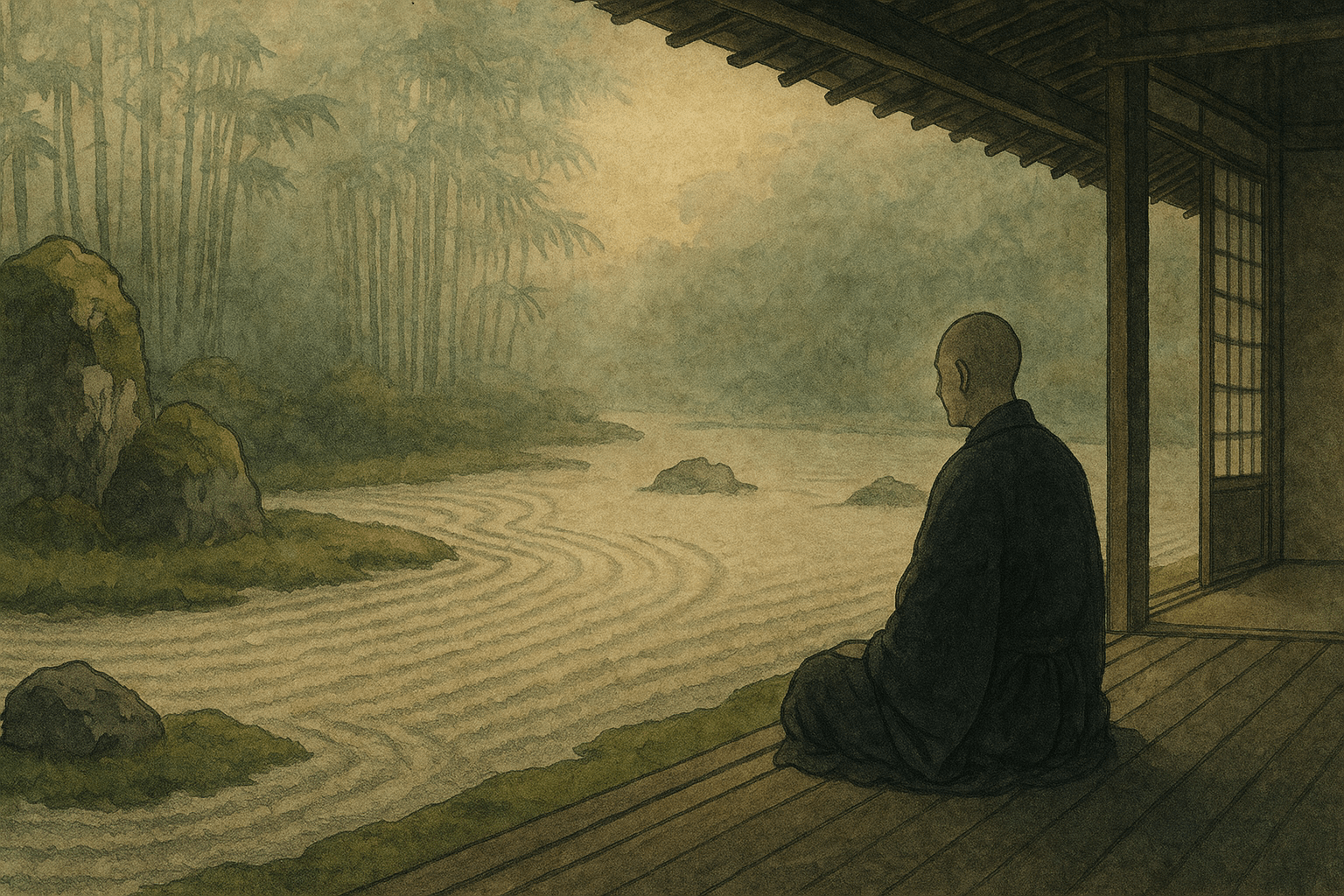

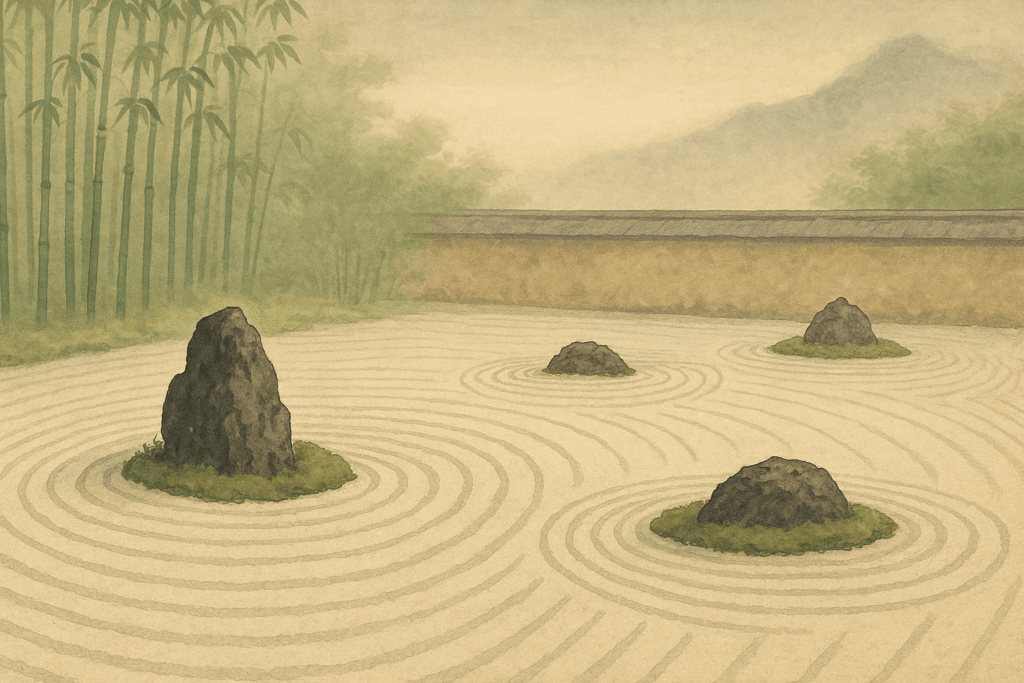

枯山水庭園(かれさんすい)|石と砂で自然を表現する

東山文化では、庭園にも新しい美の形が生まれました。

それが枯山水(かれさんすい)と呼ばれる様式です。

「枯」という字の通り、水を使わずに石・砂・苔だけで山や川を象徴的に表現します。

代表例は龍安寺(りょうあんじ)の石庭です。

白砂に15個の石が配置されており、どの角度から見ても必ず1つの石が見えないように設計されています。

これは「完全な形は存在しない」という禅の教えを象徴しています。

見る人の心の状態によって、庭の印象が変わる——まさに「静けさの中に動きがある」東山文化の象徴です。

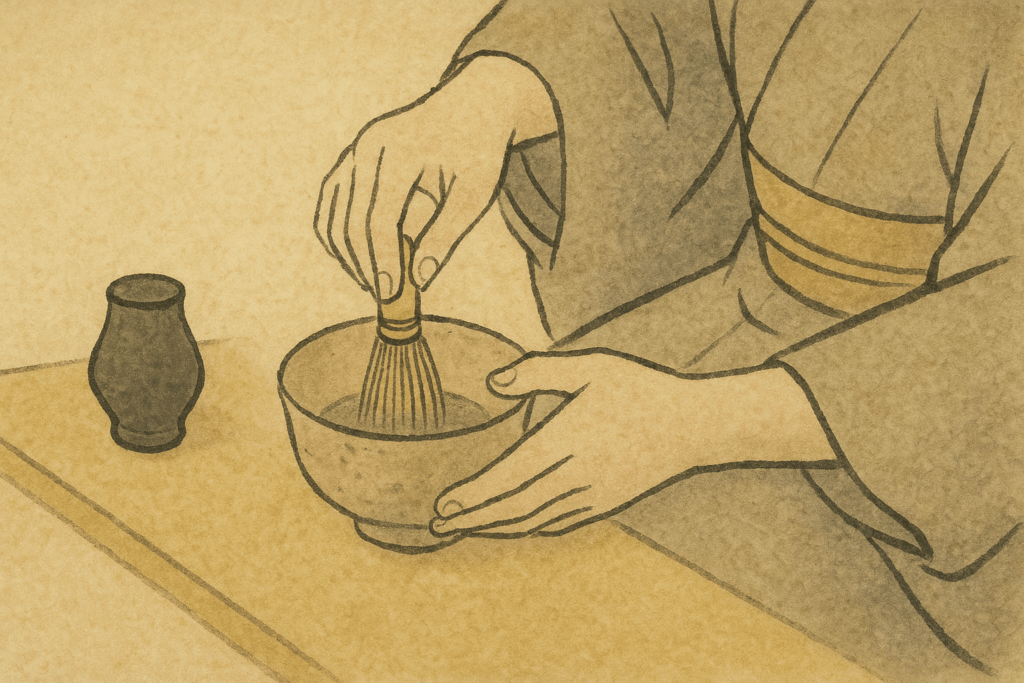

茶の湯(さどう)|“わび茶”に込められた心

東山文化の精神をもっともよく表すのが茶の湯(茶道)です。

この時代、村田珠光(むらたじゅこう)が「わび茶」の思想を確立しました。

それまでの茶会は豪華な茶器や装飾を競うものでしたが、珠光は質素で落ち着いた空間で心を通わせることを重視しました。

彼は「心の中の静けさこそ真の美」と説き、「わび・さび」の考え方を茶の湯に取り入れました。

この思想はのちに千利休へと受け継がれ、日本人の精神文化の中心となります。

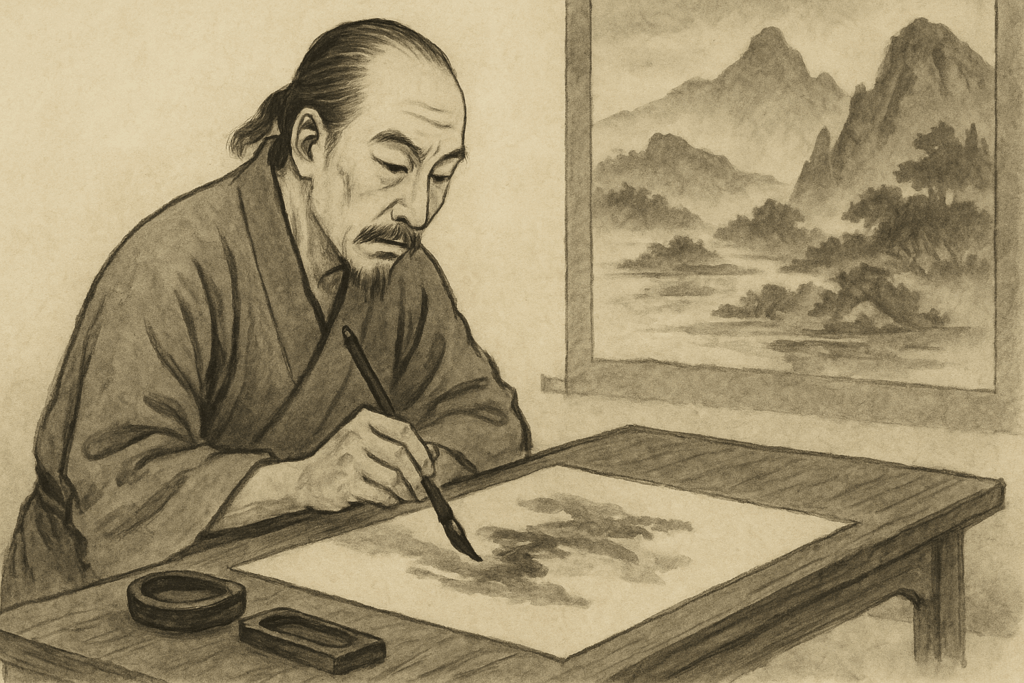

芸術と美術|“余白の美”を追求した表現

芸術の分野でも、東山文化は独自の発展を遂げました。

水墨画と狩野派

絵画では、雪舟(せっしゅう)が中国の水墨画を学び、日本独自の表現へと高めました。

墨の濃淡と余白によって、自然の静けさや奥行きを描き出すこの技法は、「派手ではないが、深く味わえる」——まさに東山文化の精神そのものです。

また、後の日本絵画の主流となる狩野派(かのうは)の始まりもこの時代。写実と装飾の調和が進み、やがて桃山文化へと受け継がれていきます。

東山御物と鑑賞文化

足利義政は芸術品の収集にも熱心で、「東山御物(とうざんぎょぶつ)」と呼ばれる名品を多数集めました。これにより、美を鑑賞し、心を豊かにする文化が貴族から武士、そして庶民へと広まっていきます。

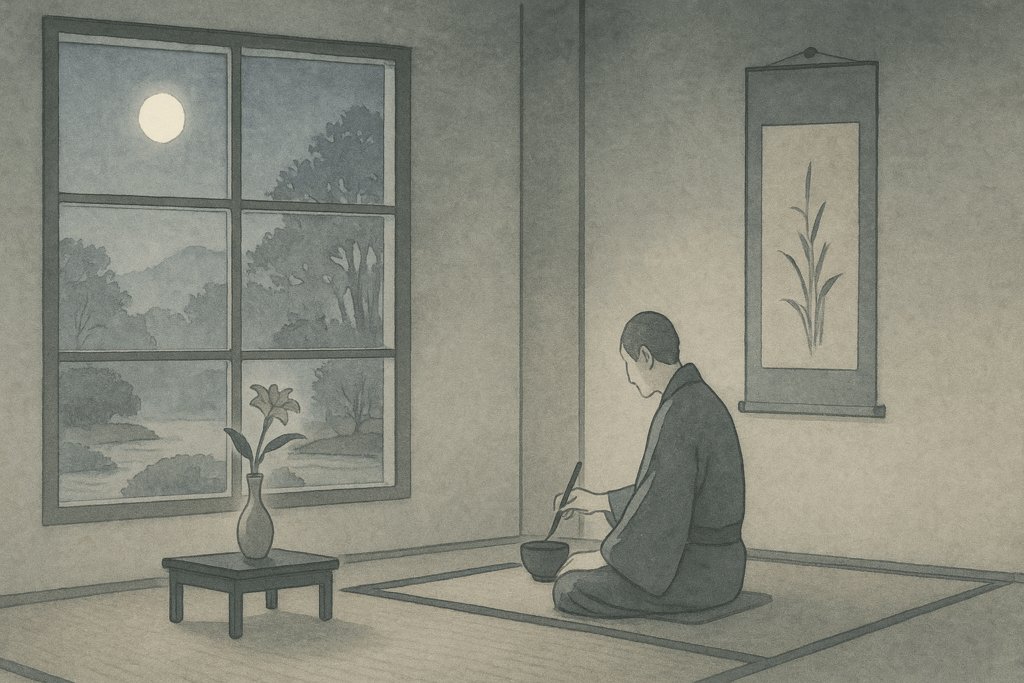

禅の影響と“心の静けさ”の美学

東山文化の根底には、禅宗(ぜんしゅう)の思想があります。

禅は「無駄をなくし、心を整える」ことを重視し、その精神が茶室の簡素さ・庭の静寂・墨絵の余白など、すべての芸術に反映されました。

華やかさや豪華さを追い求めるのではなく、「何もない中にある豊かさ」を見つめる美意識——それこそが東山文化の核心なのです。

東山文化の意義とその後への影響

東山文化は、単なる一時代の芸術運動ではなく、日本人の美意識の原点を築いた文化です。

その精神は、桃山・江戸を経て現代にまで生き続けています。ここでは、その意義と広がりを見ていきましょう。

北山文化との違い|豪華から静寂へ

まず理解しておきたいのは、東山文化がそれ以前の北山文化とどう異なるかです。

北山文化(足利義満の時代)は、金閣寺に象徴されるように、政治的権力や富の象徴としての美を追求しました。豪華絢爛(けんらん)な装飾、輸入品、仏教美術の融合など、まさに「華のある文化」でした。

一方の東山文化は、銀閣寺に象徴されるように、質素で静かな美・精神的な深みを重視。

戦乱の時代背景の中で、外面的な繁栄から内面的な平和へと価値観が転換しました。

つまり、東山文化は「見せる文化から、感じる文化へ」の転換点だったのです。

桃山文化・江戸文化への継承

東山文化の「心の美学」は、後の時代に大きな影響を与えました。

- 茶道の発展:村田珠光の“わび茶”は、千利休によって完成され、桃山文化の中心に。

- 建築と庭園:書院造や枯山水は、桃山〜江戸時代の寺院建築・武家屋敷へと受け継がれました。

- 絵画・書道:水墨画や狩野派の流れは、江戸期の浮世絵や文人画にも影響を与えています。

つまり、東山文化は単に「室町文化の一部」ではなく、後の日本文化全体の基礎を築いたといえるのです。

現代に生きる“わび・さび”の心

「わび・さび」の美意識は、今も日本人の生活や感性に息づいています。

たとえば

- 茶室や日本庭園の簡素な美

- 和食器や茶碗の不完全さの中の味わい

- 余白を生かしたデザインや建築

これらすべてが、東山文化の延長線上にあります。

現代の「ミニマリズム(最小限主義)」や「禅的デザイン」も、まさにこの精神を世界的に再評価した例です。外見よりも内面を、物よりも心を大切にする。それは、時代を超えて通じる普遍的な価値観といえるでしょう。

まとめ|東山文化が教える“静けさの中の豊かさ”

東山文化の中心にあるのは、「静けさの中にある豊かさ」という思想です。

豪華さを捨て、心の調和を求めたこの文化は、日本人の暮らし・思想・芸術に深く根づき、現代の私たちにも“心の静寂を見つめる視点”を与えてくれます。

戦乱の世の中で、足利義政や文化人たちが見出したこの美意識は、まさに「混乱の時代から生まれた希望の文化」だったといえるでしょう。