愛と怒りの両面をあわせ持つ仏として知られる「愛染明王」。その仏像は力強い姿と兜をまとった威容で、多くの人々から信仰を集めてきました。この記事では、愛染明王の仏像に込められた意味や特徴、ご利益・効果、さらに兜や装飾の象徴性を解説します。また、日本各地で愛染明王を祀る代表的な寺社についてもご紹介します。

愛染明王とは?

仏教における愛染明王の役割

愛染明王(あいぜんみょうおう)は、密教における明王の一尊で、もともとはインドの愛の神「カーマデーヴァ」が仏教に取り入れられて成立したといわれています。仏教においては、人間が抱く「愛欲」や「煩悩」を否定せず、逆にそれらを悟りへと導く智慧の力に変える役割を持っています。

一般的な仏教の教えでは、煩悩は修行の妨げとされますが、愛染明王はそれをエネルギーとして昇華させる点が大きな特徴です。そのため、愛染明王は「煩悩即菩提(ぼんのうそくぼだい)」を体現する仏と位置づけられています。

憤怒の相を持ちながら愛を司る神格

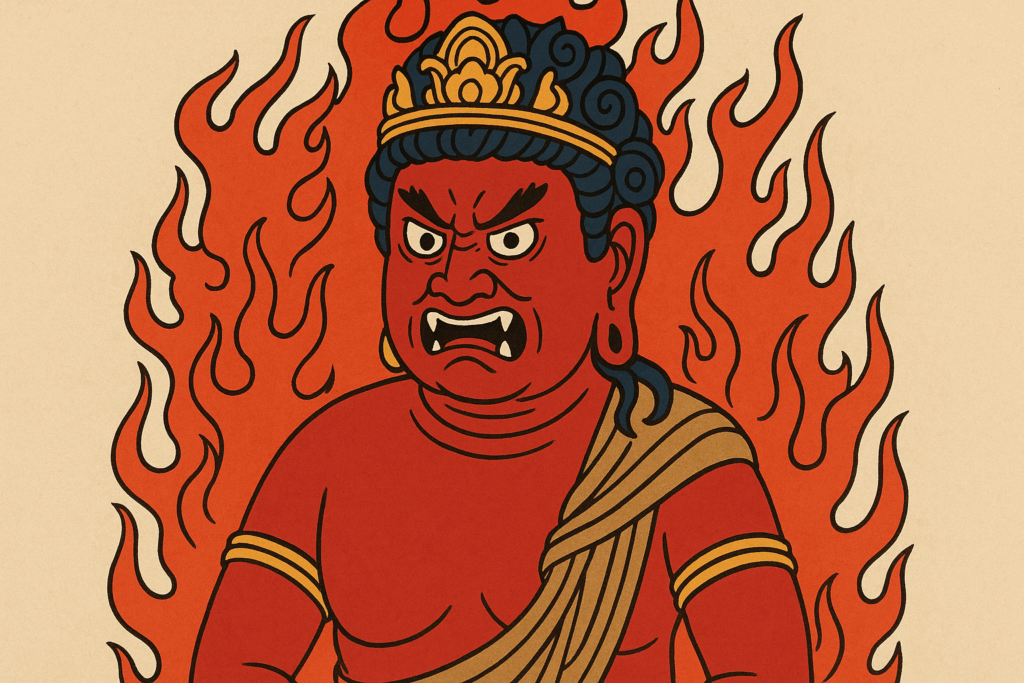

愛染明王の仏像は、真っ赤な身体、三つの目、六本の腕、憤怒の形相で表されることが多いです。怒りの表情をしているのは、衆生の迷いや欲望を断ち切り、正しい道へと導く力を象徴しているからです。

しかしその本質は「愛」を司る神格であり、恋愛成就や良縁祈願、夫婦円満のご利益があると信じられてきました。怒りの姿と愛の象徴という二面性があることから、「怒りの中に慈悲を宿す仏」として人々に信仰されています。

愛染明王の仏像の特徴

赤い体と憤怒の表情の意味

愛染明王の仏像は、燃えるような赤い身体で表されるのが一般的です。赤は愛欲や情熱を象徴すると同時に、煩悩を焼き尽くす炎の色でもあります。この二面性こそが、愛染明王の本質を示しています。

また、怒りに満ちた憤怒の表情は、煩悩に囚われて苦しむ衆生を力強く導こうとする姿勢を表現したものです。単なる恐怖の象徴ではなく、強烈な慈悲の裏返しであると理解すると、愛染明王の姿がより深く心に響いてきます。

兜・武具の装飾と象徴するもの

愛染明王は、兜や武具を身につけた姿で表されることも多いです。兜は戦勝祈願の象徴であり、同時に「煩悩との戦い」に挑む仏の決意を示しています。

また、武具は敵を打ち破る武力ではなく、迷いや欲望を断ち切る智慧の力を意味します。兜や鎧をまとった愛染明王像を目にすると、私たちが日々直面する煩悩や苦しみを克服する勇気を授けてくれる存在であることが感じ取れるでしょう。

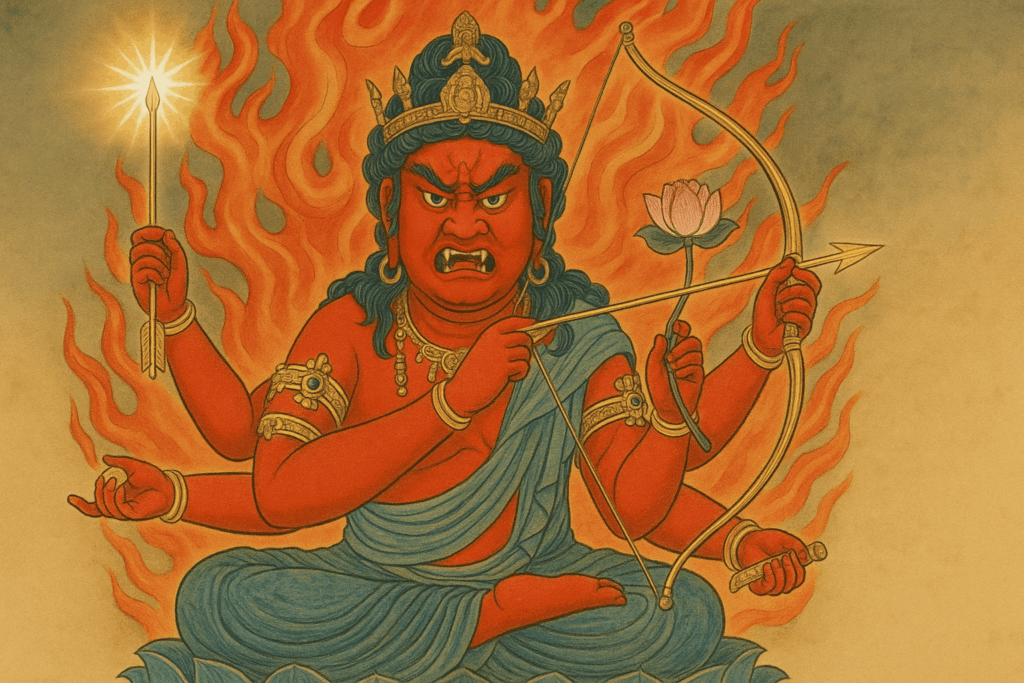

手に持つ弓矢や法具の解釈

愛染明王像の多くは、弓矢や蓮華を手にしているのが特徴です。弓矢は「愛の矢」を意味し、的確に人々の心を射抜いて仏道へと導く力を象徴します。また、矢は煩悩を打ち破る武器でもあり、二重の意味を持っています。

さらに、手に持つ蓮華は「清浄な心」、法具は「智慧の象徴」とされます。これらの持ち物は、愛染明王が単に怒りの表情を持つ存在ではなく、愛と智慧の力で人々を救う仏であることを物語っています。

愛染明王のご利益と効果

恋愛成就・縁結びの効果

愛染明王はその名の通り「愛」を司る仏であり、恋愛成就や良縁祈願にご利益があると信じられています。特に、恋の悩みを抱える人や、良き伴侶を得たいと願う人々に厚く信仰されてきました。

また夫婦円満や家庭円満の守護仏ともされ、現代においても「人間関係を良好にしたい」「愛情を深めたい」という願いを持つ方が愛染明王に祈願することが多いです。

厄除け・勝負運を高めるご利益

愛染明王は怒りの表情と武装した姿を持つことから、単に恋愛の守護仏にとどまらず、厄除けや勝負運の加護を与える仏ともされています。兜や弓矢を備えた姿は、災厄を払い、困難に立ち向かう力を象徴しています。

受験や仕事の競争、人生の大事な節目において「ここ一番の力を発揮したい」ときに、愛染明王へ祈る信仰が今も息づいています。

煩悩を智慧に変える力

愛染明王の最大の特徴は、煩悩を否定するのではなく、悟りへと変える力を持つ点です。私たちが抱く愛欲や欲望は、ときに迷いや苦しみの原因となりますが、それを逆に修行や生きる力へと昇華させるのが愛染明王の教えです。

つまり、「煩悩即菩提(ぼんのうそくぼだい)」の思想を体現する仏として、人間らしい感情をそのまま活かしながら成長できる道を示してくれる存在なのです。

愛染明王を祀る寺社

四天王寺 愛染堂(大阪)

愛染明王を祀る代表的な寺院として知られるのが、大阪市天王寺区にある四天王寺 愛染堂(勝鬘院)です。ここでは、毎年6月30日から7月2日にかけて「愛染まつり」が開催され、縁結び・商売繁盛を願う多くの参拝客で賑わいます。愛染堂の本尊である愛染明王像は国の重要文化財に指定されており、日本における愛染明王信仰の中心地といえるでしょう。

東大寺二月堂周辺の信仰(奈良)

奈良の東大寺二月堂周辺にも、愛染明王を祀る堂宇があり、古くから僧侶や信徒の厚い信仰を集めてきました。東大寺は大仏で有名ですが、その周辺に点在する堂宇のひとつに愛染明王が祀られており、修二会(お水取り)との関わりも語られています。煩悩を清め、智慧へと変える象徴としての役割がここでも強調されています。

全国に広がる愛染明王信仰

大阪や奈良だけでなく、京都・鎌倉・福岡など全国各地の寺院でも愛染明王は祀られています。特に密教系の真言宗や天台宗の寺院に多く、恋愛成就・良縁祈願の仏としても、厄除け・勝負運の仏としても信仰されています。

地域ごとに「愛染堂」「愛染院」と名付けられた寺院もあり、いずれも赤い幟や縁結び祈願のお守りを授与しているのが特徴です。現代では若い世代からも注目を集めており、「愛染明王=恋愛運アップ」のイメージで参拝に訪れる人が少なくありません。

愛染明王信仰の歴史と兜の象徴性

平安・鎌倉時代の信仰拡大

愛染明王は、インド密教に由来し、中国を経て日本に伝わりました。日本で広く信仰されるようになったのは平安時代から鎌倉時代にかけてのことです。この時期、真言宗や天台宗の僧侶によって盛んに祀られ、特に密教儀礼において重要な存在とされました。

鎌倉時代には、武士階級からの信仰も厚く、戦の勝利や一族繁栄を願って愛染明王に祈願する風習が広まりました。そのため、愛染明王は「恋愛や縁結び」だけでなく、「戦勝祈願」「厄除け」の守護仏としても位置づけられていったのです。

兜が意味する「戦勝祈願」と「煩悩制御」

愛染明王像に見られる兜(かぶと)は、単なる装飾ではありません。もともと兜は戦場で身を守る武具ですが、仏像においては戦いに挑む決意と守護の象徴として用いられています。

武士たちにとっては「戦勝祈願」の意味が強く、敵に勝利するための精神的支えとなりました。一方で、宗教的には「煩悩という敵に打ち勝つ力」を示しており、兜は内面的な戦いを制御する智慧の象徴と解釈されます。

つまり、兜をかぶる愛染明王の姿は、外の戦いと内なる心の戦い、その両方を勝ち抜くための力を人々に授けるものと考えられてきたのです。

まとめ|愛染明王仏像が伝える教え

愛染明王は、赤い身体と憤怒の相、兜や武具を備えた力強い仏でありながら、本質的には「愛」を司る慈悲深い存在です。

その仏像に表された姿には、次のようなメッセージが込められています。

- 赤い体は「愛欲」と「煩悩を焼き尽くす炎」の象徴

- 憤怒の表情は「迷いや欲望を打ち砕く慈悲の力」を示す

- 兜や武具は「戦勝祈願」と「煩悩に打ち勝つ智慧」の表現

- 弓矢や法具は「的確に心を導き、悟りへと向かわせる力」の象徴

そのため愛染明王は、恋愛成就・良縁祈願・夫婦円満のご利益だけでなく、厄除け・勝負運の加護も与えてくれる存在として、時代を超えて信仰されてきました。

現代に生きる私たちにとっても、愛染明王の教えは大切な示唆を与えてくれます。

「煩悩を否定するのではなく、それを智慧に変える」という姿勢は、日々の生活や人間関係においても活かせる考え方でしょう。

愛染明王の仏像を目にするとき、そこには怒りと愛、煩悩と悟りという両面を受け入れ、力強く生き抜くための仏の智慧が宿っていることを感じられるはずです。