「毘沙門天(びしゃもんてん)」は七福神のひとりとして有名ですが、もともとはインド由来の武神であり、日本では戦国武将にも厚く信仰されてきました。この記事では、毘沙門天が「何の神様」なのか、そのご利益や効果、さらに戦国時代との関わり、祀っている有名な寺社まで詳しく解説します。

毘沙門天とは何の神様?

インド神話の起源と日本への伝来

毘沙門天(びしゃもんてん)は、もともとインド神話に登場する神「ヴァイシュラヴァナ」が起源です。サンスクリット語では「多聞(たもん)」を意味し、あらゆる教えをよく聞き、知恵を備えた神とされていました。仏教に取り入れられると、四方を守る「四天王」の一尊として位置づけられ、北方を守護する役割を担います。このときの呼び名が「多聞天」であり、現在でも寺院に安置される仏像や経典にその名を見ることができます。

中国を経由して日本に伝わった毘沙門天は、単なる武神としてだけではなく、財福を授ける存在としても信仰されました。その結果、日本独自の「七福神」の一員として数えられるようになり、「勝利」と「福徳」の両面を兼ね備えた神様として広く親しまれるようになったのです。

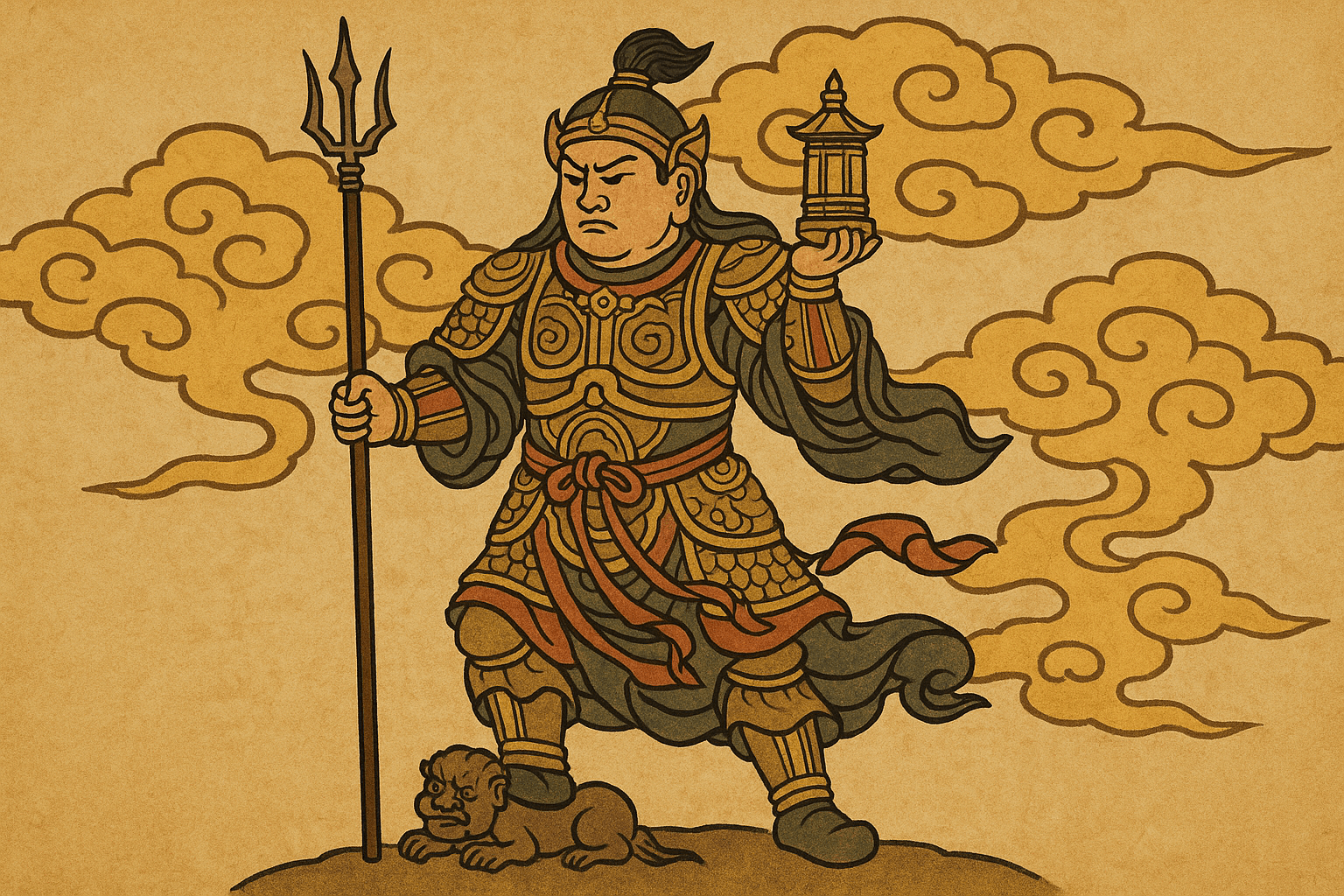

毘沙門天の姿とシンボル

毘沙門天の姿は、武装した勇ましい武神のイメージで表現されます。多くの像では甲冑をまとい、堂々と直立して邪気を踏みつける姿をしています。右手には宝棒や三叉戟(さんさげき)といった武器を携え、悪を打ち破る力を示します。左手には「宝塔(ほうとう)」を持ち、これは人々に富や幸福を授ける象徴とされています。

この「武力と福徳」の二面性こそが毘沙門天の最大の特徴であり、古代から現代に至るまで、多くの人々を惹きつけてきた理由といえるでしょう。つまり毘沙門天は「戦いに勝利する武神」であると同時に、「人々の生活を豊かにする福神」でもあり、守護と繁栄を願う心の拠り所となってきました。

毘沙門天のご利益と効果

勝負運・武運長久の効果

毘沙門天は「軍神」として崇められてきたことから、戦いや勝負ごとに強力なご利益があると信じられています。戦国武将たちが毘沙門天を篤く信仰したのも、まさに「戦場での勝利」を願ってのことでした。現代においては戦そのものはありませんが、受験やスポーツの試合、仕事上の競争など、人生におけるあらゆる「勝負」において加護を求める人が多いです。

勝負運を上げたい人が毘沙門天を祀る寺社に参拝するのは、まさにこの「武運長久」の効果を期待してのことといえるでしょう。

金運・財宝を授ける効果

毘沙門天が左手に持つ「宝塔」は、富や財を授ける象徴です。このため、金運上昇や事業繁栄のご利益があるとされ、商売人や経営者からの信仰も厚くなっています。

実際に七福神の一尊として巡礼されるとき、毘沙門天は「財宝を与える神様」として紹介されることが多く、金運祈願を目的とした参拝者が後を絶ちません。「戦いに勝つ力」と「財を得る力」をあわせ持つ神格は、日本の神仏の中でも非常に珍しい存在といえるでしょう。

厄除け・開運のご利益

毘沙門天は武神であると同時に、人々を守護する役割も担っています。邪気を踏みつけ、魔を打ち払う姿は、古来より厄除け・災難除けの象徴とされてきました。

現代では「病気平癒」「家内安全」「交通安全」など、幅広い形で厄除け・開運を願って毘沙門天に手を合わせる人が増えています。特に「新しいことを始めるとき」や「人生の転機に立ったとき」に参拝すると、後押しをしてもらえると信じられているのです。

戦国武将と毘沙門天の信仰

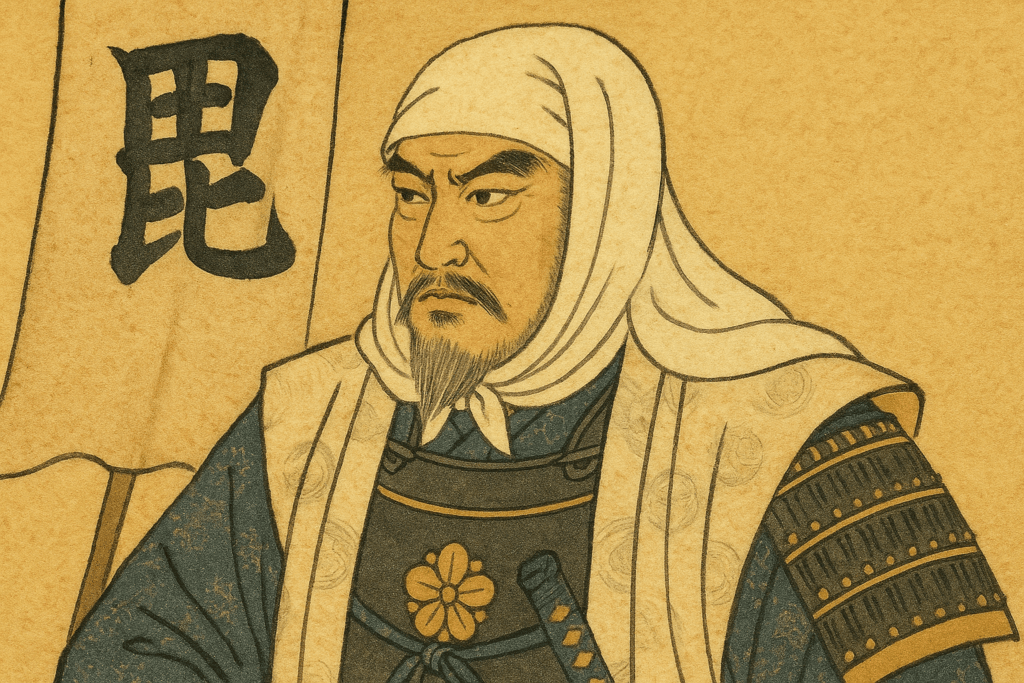

上杉謙信と「毘」の旗

戦国時代における毘沙門天信仰といえば、まず上杉謙信を挙げないわけにはいきません。越後の戦国武将・上杉謙信は、自らを「毘沙門天の化身」と称するほど篤く信仰していました。合戦の際には「毘」の一文字が染め抜かれた軍旗を掲げ、兵士たちの士気を高めたと伝わります。

この「毘」の旗は、謙信軍の象徴であると同時に、毘沙門天のご加護を示すものでもありました。実際、謙信が戦場で見せた圧倒的な戦いぶりや戦略眼は、毘沙門天の加護によるものと語り継がれています。戦国武将にとって、毘沙門天は単なる神仏ではなく、「勝利をもたらす現実的な効果」を持つ存在と信じられていたのです。

武将にとっての毘沙門天信仰の意味

戦国の世はまさに「弱肉強食」の時代でした。領土を守り拡大するためには、兵力や戦略だけでなく、精神的な支えも必要でした。そこで武将たちは毘沙門天に祈願し、武運長久や勝利の効果を求めたのです。

毘沙門天を信仰することは、単に勝利を祈るだけでなく、家臣や兵士たちの士気を鼓舞する効果もありました。「我が軍には軍神・毘沙門天がついている」という信念は、兵士たちを奮い立たせ、強い結束を生み出したのです。

このように、毘沙門天信仰は戦国武将にとって精神的支柱であり、戦における大きな武器でもありました。現代においても、毘沙門天を信仰することは「挑戦に立ち向かう勇気」を授けてくれる効果があるとされ、多くの人に受け継がれています。

毘沙門天を祀る有名な寺社

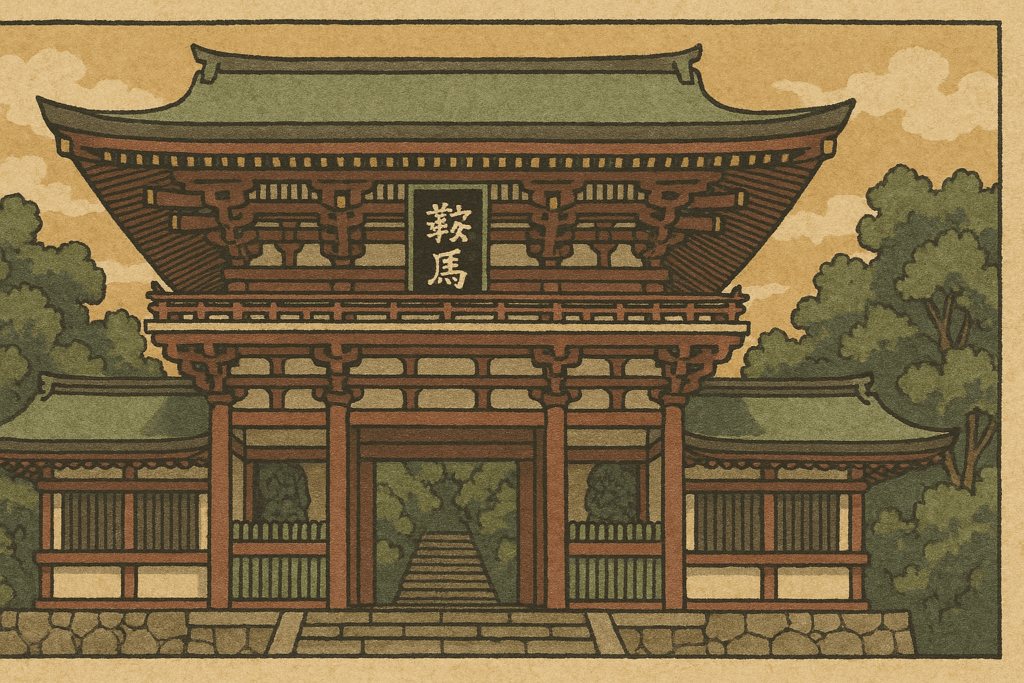

鞍馬寺(京都)

京都市左京区の鞍馬寺は、毘沙門天信仰の代表的な聖地です。平安時代の延暦15年(796年)、桓武天皇の勅命により創建されたと伝えられ、毘沙門天が本尊として祀られています。山全体が「毘沙門天の霊域」とされ、強力なパワースポットとしても知られています。

また、牛若丸(のちの源義経)が幼少期に修行した伝説が残っており、勇気と知恵を授かる寺としても有名です。毘沙門天のご加護を求めて、勝負事や仕事運を願う参拝者が全国から訪れています。

信貴山朝護孫子寺(奈良)

奈良県生駒郡にある信貴山朝護孫子寺は、日本最古の毘沙門天出現の霊地とされます。伝承によると、聖徳太子が物部守屋との戦いの際に毘沙門天の加護を得て勝利し、その霊験を記念して建立されたのが始まりです。

特に「寅の日・寅の刻」に毘沙門天が出現したことから、「寅毘沙門」として有名で、境内には巨大な張り子の寅が鎮座しています。勝負運・金運の効果を求める人々が、今も後を絶ちません。

東寺(京都)

世界遺産にも登録されている京都の東寺(教王護国寺)には、国宝「多聞天立像(毘沙門天)」が安置されています。講堂に並ぶ四天王像の一尊で、威風堂々とした姿は必見です。北方を守護する存在として堂内を護り、参拝者に厄除けと加護を与えてくれるといわれています。

四天王寺(大阪)

聖徳太子が建立したとされる大阪・四天王寺にも、毘沙門天は四天王のひとり「多聞天」として祀られています。古くから庶民の信仰を集め、厄除け・開運を願う参拝者が訪れています。

七福神巡りと毘沙門天

全国各地の七福神巡りにも毘沙門天は必ず登場します。特に東京の「山手七福神」や「谷中七福神」、京都の「都七福神」などが有名です。財福や勝負運の効果を期待して、巡礼する人々にとって身近な存在となっています。

毘沙門天の信仰が現代に与える効果

受験やスポーツでの勝利祈願

戦国武将が戦の勝利を願ったように、現代では「受験」「試合」など人生の大切な勝負に挑むときに毘沙門天へ祈願する人が増えています。特に学生やスポーツ選手にとって、毘沙門天は「勝利の神」として心強い存在です。参拝によって精神的に落ち着き、自信を持って挑めるという効果が期待できます。

商売繁盛・事業繁栄

毘沙門天が持つ宝塔は「財宝を授ける象徴」とされるため、事業を営む人々からの信仰も厚いです。経営者や商売人が「会社の発展」「商売繁盛」を願って参拝するケースは多く、企業単位で信仰を続けているところもあります。実際に、七福神巡りのなかでも「金運・財運の効果」を求めて毘沙門天を参拝する人は後を絶ちません。

厄除け・開運の願い

毘沙門天は邪気を打ち払い、人々を守護する神でもあります。そのため、人生の転機や新しい挑戦を始めるとき、「厄を祓い、運を開く効果」を求めて参拝する人が多いです。家族の安全、健康長寿、交通安全など幅広い祈願に対応できるのも、毘沙門天信仰が現代に生き続けている理由のひとつです。

心の安定と勇気を授ける

毘沙門天は武神でありながら福徳をもたらす存在でもあるため、信仰することで「強さ」と「豊かさ」を同時に得られると考えられています。信仰によって勇気をもらい、不安を和らげ、前向きな気持ちで日常を過ごせる効果も大きいでしょう。これは戦国武将にとっての精神的支柱であったのと同じ役割を、現代人に対しても果たしているといえます。

まとめ|毘沙門天は「戦いと福を授ける神」

毘沙門天はもともと北方を守護する多聞天として信仰され、日本では財福をもたらす七福神の一尊としても崇められてきました。戦国武将が軍神として信仰し、勝利を祈願したように、現代では受験やスポーツ、仕事、事業などさまざまな場面で「勝負運・金運・厄除け」の効果を求めて参拝されています。

武神としての力強さと、福神としての豊かさを兼ね備えた毘沙門天は、まさに「戦いと福を授ける神」。人生の節目や挑戦の場において、多くの人に勇気と繁栄をもたらしてきた存在なのです。