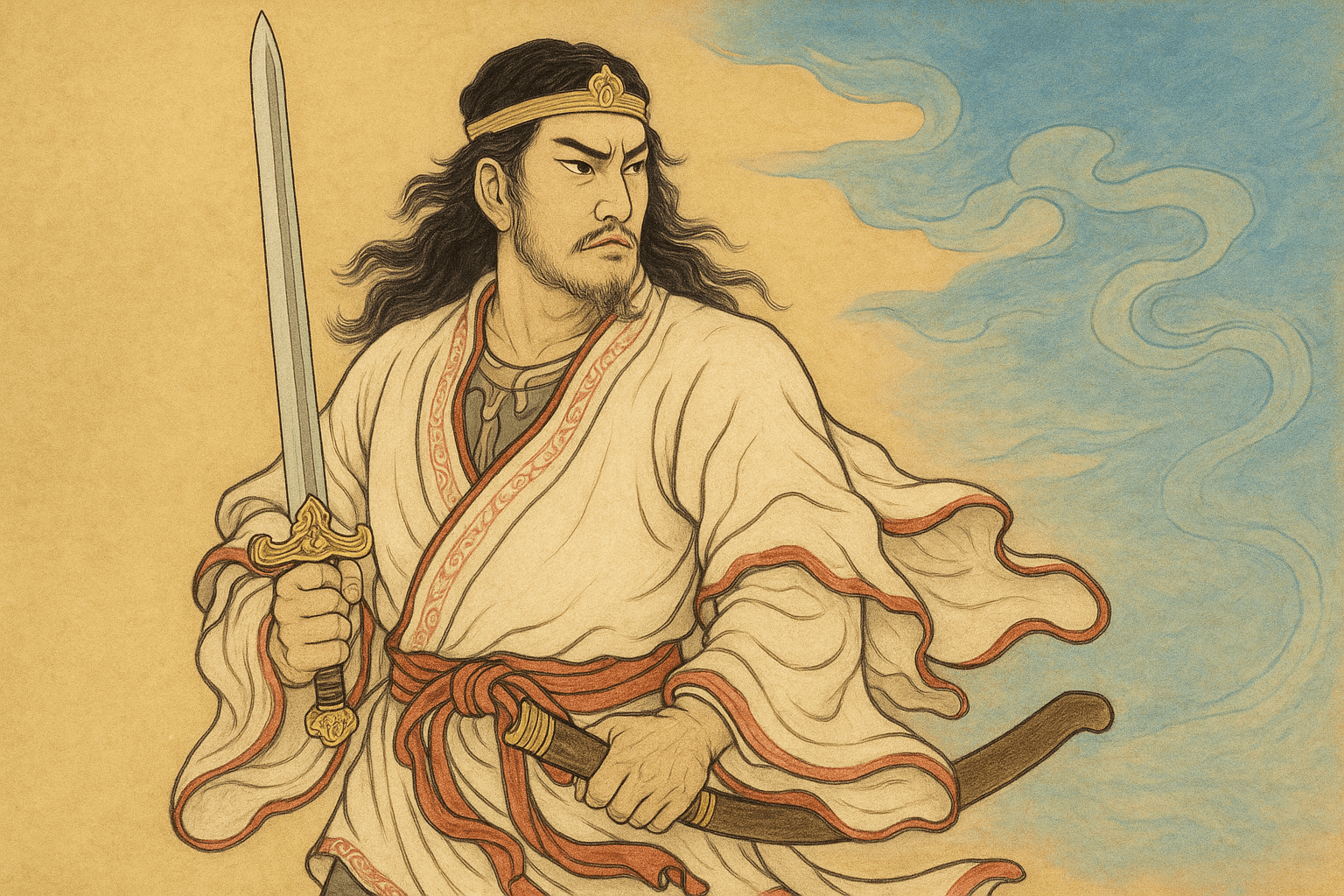

経津主命(ふつぬしのみこと)は、香取神宮に祀られる日本屈指の武神です。

剣の神として悪を断ち、秩序を守る存在とされ、古来より「勝負運」「厄除け」「国家鎮護」のご利益で知られています。

本記事では、経津主命の神話での活躍や、タケミカヅチとの関係、祀られる神社、ご利益の種類までを詳しく解説します。香取神宮・春日大社を参拝する前に、ぜひご一読ください。

経津主命とはどんな神様?

経津主命(ふつぬしのみこと)は、日本神話に登場する武神(ぶしん)であり、主に香取神宮(千葉県)で祀られている神様です。その名前にある「ふつ」は、剣が鋭く切り裂く音を表すとされ、古代から「剣の神」「戦いの神」として崇められてきました。

また、奈良の春日大社でも祀られており、鹿島神宮のタケミカヅチ神(建御雷神)と並んで日本の国を平定した二柱の武神として知られています。この二柱は「香取・鹿島の二神」として古代から朝廷に重んじられ、国家鎮護の象徴的存在となりました。

経津主命はただ戦いに強い神というだけでなく、「正義と秩序をもたらす武の神」としての性格を持っています。そのため、現代では勝負運・必勝祈願・厄除けの神として多くの人々から信仰を集めています。

『古事記』『日本書紀』における経津主命の登場

経津主命の名前が登場するのは、『日本書紀』の「国譲り(くにゆずり)」の段です。

天照大御神(あまてらすおおみかみ)が葦原中国(あしはらのなかつくに=地上界)を平定するため、天の命を受けて派遣した神がタケミカヅチと経津主命の二柱でした。

『日本書紀』ではこの二神が共に出雲の国に降り、国の支配者・大国主神(おおくにぬしのかみ)に国を譲るよう説得したと記されています。

一方、『古事記』ではタケミカヅチのみが登場し、経津主命の名は明記されていません。

この記述の違いから、経津主命とタケミカヅチは同一神である、あるいは兄弟・相補的な存在であるという説も古くから存在します。

いずれにしても、両神が「国の平定」という重大な神事を担った点は共通しており、日本神話の中でも特に重要な役割を果たしています。

出雲の国譲りでの活躍

国譲りの神話は、「地上の国を天の神々の統治下に置く」という重要な場面です。

このとき、経津主命とタケミカヅチは剣を抜き、海辺に逆さに突き立て、その上に座って交渉したと伝えられています。これは、力を示しつつも、無用な戦いを避け、威光によって秩序をもたらす象徴的な行為とされています。

大国主神が国を譲ることを承諾すると、両神はその子・事代主神(ことしろぬしのかみ)や建御名方神(たけみなかたのかみ)とも交渉し、平和的に国譲りを完了させました。

この功績により、経津主命は「戦わずして勝つ知恵の神」としても信仰されています。

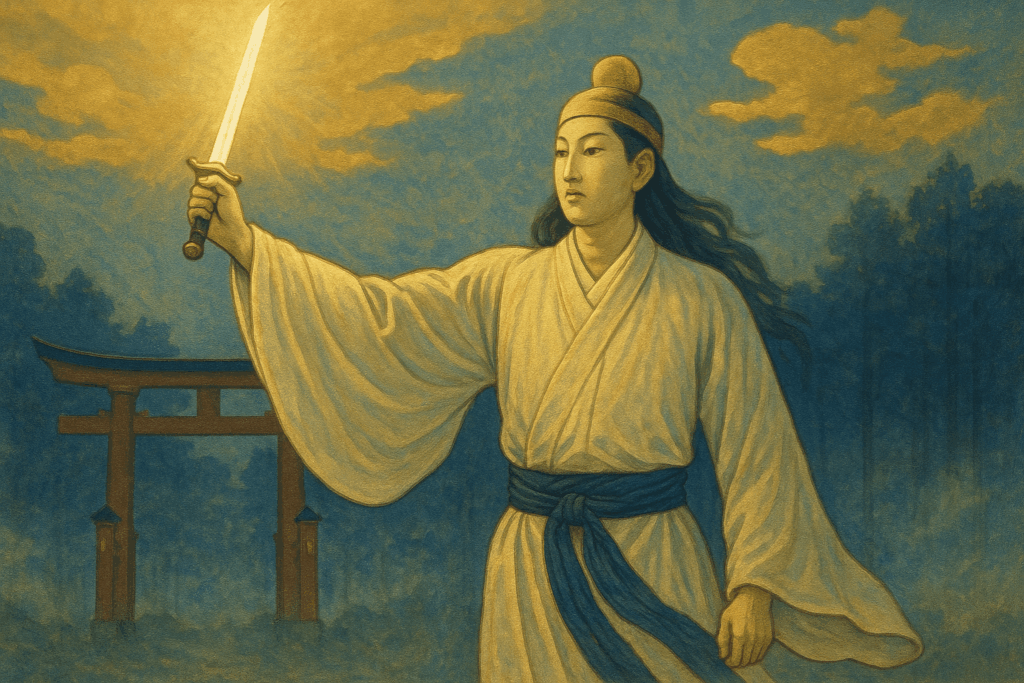

また、この時に用いたとされる霊剣「布都御魂(ふつのみたま)」は後に神格化され、剣そのものが神の象徴となりました。この伝承が、経津主命を「剣の神」「武器の神」として信仰する由来になったと考えられます。

タケミカヅチとの関係と共闘

経津主命とタケミカヅチは、神話の中で常に一対の武神として語られます。

香取神宮(経津主命)と鹿島神宮(タケミカヅチ)は、それぞれ東国(関東地方)の守護神とされ、古代から「香取・鹿島二社」としてセットで崇敬されてきました。

両神は国譲りの場面で協力して葦原中国を平定し、後に日本の国土を守護する神として朝廷や武士階級に信仰されるようになります。特に平安時代以降は、戦勝祈願の神として全国に香取・鹿島両神を祀る神社が広がり、戦国武将や武士たちの守護神として崇められました。

このように、経津主命とタケミカヅチは「力の神」「秩序の神」として共に働く存在であり、その関係は「剣と雷」「静と動」「秩序と力」の象徴といえるでしょう。

「経津(ふつ)」の意味と神名の由来

経津主命という神名には、古代日本人の「剣」に対する畏敬の念が込められています。

「ふつ」という言葉は、剣を抜き放つ音や、切り裂く際の鋭い響きを表す擬音語とされ、「物を断ち切る力」「邪を祓う威力」を象徴しています。そのため経津主命は、古くから剣の神格化として崇拝されてきました。

「ふつ」は剣の音・光を表す言葉

「ふつ」という語は、剣を振るう際の鋭い閃光や音を意味するとも言われます。

古代人は、剣が放つ光や音に「神の力」が宿ると信じていました。

そのため、「ふつ」は単なる擬音ではなく、悪を断ち切り、闇を祓う神聖な力の象徴だったのです。

この考え方は、神道の「祓(はらえ)」の思想にも通じます。

経津主命は、ただの戦闘神ではなく、邪悪を打ち払う清めの神でもあると理解できます。

「布都御魂(ふつのみたま)」との関係

経津主命と深い関係を持つのが、霊剣「布都御魂(ふつのみたま)」です。

この剣は『日本書紀』において、天孫降臨の際に用いられた神器の一つとされ、のちに奈良県の石上神宮(いそのかみじんぐう)に納められたと伝えられています。

経津主命は、まさにこの布都御魂を神格化した存在とも言われています。

すなわち、剣そのものが神となった姿が経津主命なのです。

香取神宮でも、この霊剣を象徴する「神剣」が祀られており、神体として極めて重要な位置を占めています。

「布都御魂」と「経津主命」は切り離せない関係にあり、剣=神=祓いの力という古代信仰の中核をなしています。

剣の神格化から武神信仰へ

剣は古代において単なる武器ではなく、「正義と秩序の象徴」でした。

戦においても、剣はただ敵を倒すための道具ではなく、邪悪を断ち、平和を守るための神聖な存在とされていました。

経津主命が「武神」として祀られるようになったのは、こうした剣の神格化の延長線上にあります。つまり、剣の霊力そのものが人格化された神が経津主命であり、その力をもって国を治め、民を守る「武徳の神」となったのです。

この信仰は後に武士階級にも受け継がれ、戦勝祈願や必勝祈願の対象として全国に広まりました。

現代では、スポーツ・受験・仕事などあらゆる「勝負事」にご利益をもたらす神として信仰されています。

経津主命を祀る主な神社

経津主命(ふつぬしのみこと)は、日本全国に数多くの神社で祀られています。

その中でも特に重要なのが、香取神宮(千葉県)と春日大社(奈良県)です。

この二社は、古代から「東国と西国を守る二大武神」として位置づけられ、

国家鎮護や戦勝祈願の信仰を支える中心的存在でした。

香取神宮(千葉県香取市)|経津主命の総本社

千葉県香取市にある香取神宮(かとりじんぐう)は、経津主命を祀る全国約400社の香取神社の総本社(そうほんしゃ)です。

創建は神武天皇18年(紀元前600年代)とも伝えられる古社で、古代より「下総国一之宮(しもうさのくにいちのみや)」として朝廷から篤く崇敬されてきました。

香取神宮の社殿は荘厳かつ静寂に包まれ、境内には「要石(かなめいし)」と呼ばれる霊石があります。これは、地震を起こす大ナマズを押さえるために経津主命が打ち込んだと伝えられており、

地震除け・災難除けの神徳として有名です。

また、経津主命の神徳は「勝運」「厄除」「開運」にも及び、スポーツ選手や受験生、経営者なども多く参拝しています。香取神宮では、剣や勝負を象徴した「勝守(かちまもり)」や「刀印守」など、武神らしいお守りが人気です。

春日大社(奈良県)|タケミカヅチと並び祀られる

奈良県奈良市の春日大社(かすがたいしゃ)も、経津主命を祀る代表的な神社です。

春日大社は奈良時代の神護景雲2年(768年)に創建され、藤原氏の氏神(うじがみ)として厚く信仰されてきました。

主祭神はタケミカヅチ(建御雷神)ですが、その相殿(あいどの)に経津主命、天児屋根命(あめのこやねのみこと)、比売神(ひめがみ)が祀られています。この四柱の神々が一堂に祀られる春日大社は、国家鎮護と繁栄の象徴ともいえる存在です。

経津主命はここで、タケミカヅチと並び「武神」として崇敬されており、藤原氏が政治・軍事・祭祀の守護神として重んじた背景があります。

現在も春日大社では「厄除け」「必勝」「交通安全」「心願成就」などの祈願が行われ、多くの参拝者が訪れています。

また、鹿が神の使いとされることから、境内では神鹿が自由に歩く光景が見られます。この鹿も、タケミカヅチ・経津主命が春日山に降臨したときの伝承に由来しています。

全国の香取神社・春日神社に広がる信仰

香取神宮と春日大社の信仰は、平安時代以降に全国へと広がりました。

各地に分社として「香取神社」「春日神社」が建立され、地域の守護神・武運の神として祀られています。

特に東日本には香取神社が多く、西日本には春日神社が多い傾向があります。

どちらも経津主命やタケミカヅチを祀り、勝負運・厄除け・家内安全・交通安全などのご利益で知られています。

たとえば、

- 東京都の香取神社(墨田区・江東区など)

- 兵庫県の春日神社(西宮市・明石市など)

などが代表的な分社です。

これらの神社では、地元に密着したお祭りや御朱印も盛んで、「身近に祀られている経津主命」として親しまれています。

遠くまで行けない人でも、近くの香取神社や春日神社に参拝すれば、経津主命のご加護を受けられると伝えられています。

経津主命のご利益とは?

経津主命(ふつぬしのみこと)は、古代から「武神(ぶしん)」として崇められてきた神様です。

そのご利益は、戦国時代の武将たちにとっては戦勝祈願の対象であり、現代においては勝負運・厄除け・仕事運の向上を願う人々から篤く信仰されています。

また、経津主命は剣を象徴する神であることから、悪や災いを断ち切る力を持つとされ、「人生の節目を清め、新しい道を切り開く神」としても信仰を集めています。

勝負運・必勝祈願の神様

経津主命の最も有名なご利益は、なんといっても勝負運・必勝祈願です。

神話の中で、経津主命はタケミカヅチとともに「国譲り」の交渉を成功させ、戦わずして勝利を収めました。

この神話は「知略と勇気をもって勝つ」ことの象徴であり、その力が人々の間で「勝負ごとに強い神」として伝えられてきました。

現代では、受験・スポーツ・ビジネス・資格試験など、あらゆる“勝負の場”での成功を願って香取神宮や春日大社を参拝する人が増えています。

香取神宮の「勝守(かちまもり)」や「刀印守」は特に人気が高く、努力を実らせたい人・勝ちたい人を支える護符として親しまれています。

厄除け・魔除け・交通安全

経津主命は剣の神であると同時に、「邪を祓い、悪を断つ神」としても信仰されています。

そのため、厄除け・魔除けのご利益があるとされています。

香取神宮の境内にある「要石(かなめいし)」は、地震を起こす大ナマズを押さえ込んだという伝説で知られ、

この石にまつわる信仰は「地の災いを鎮める力」を象徴しています。

つまり、自然災害・事故・人間関係のトラブルといった「見えない災厄」から守ってくれるとされているのです。

また、古代から経津主命は国家鎮護の神でもあったため、

現代ではその延長として交通安全・家庭安全・平穏無事の守護神としても信仰されています。

車のお守りや「方位除け守」なども人気があり、「日常生活のあらゆる不安を断ち切る」存在として多くの人々に親しまれています。

国家鎮護・平和祈願の守護神

経津主命は、古代において「国を守る神」として特に重んじられました。

『日本書紀』では、国譲りを成し遂げたあと、経津主命とタケミカヅチが国土の安定と平和を誓ったと記されています。

そのため、古代の朝廷は香取神宮を「国家鎮護の神社」として厚く保護し、戦乱の時代には必ず祈祷を捧げて戦勝と安寧を祈願しました。

この信仰は、平安時代以降に武士の間にも広がり、やがて「戦勝祈願」と「国家安泰」の両方を担う武神信仰へと発展していきます。

現代においても、香取神宮では「国家安泰祈願祭」「交通安全祈願祭」などが行われており、個人の平和のみならず、社会全体の安定を願う神として崇められています。

経津主命のご利益は、単に勝負事の勝敗にとどまらず、「人と社会の調和を守る力」として、時代を超えて人々の信仰を集めています。

こんな人におすすめの神様

経津主命のご利益を求めて参拝するとよいとされるのは、次のような人々です。

- 大事な試験や大会に挑む人(受験生・スポーツ選手など)

- 仕事で大きなプロジェクトや交渉を控えている人

- 厄年・人生の転換期を迎え、不安を感じている人

- 交通安全・家内安全・無病息災を祈りたい人

- 新しいスタートを切りたい、過去を断ち切りたい人

経津主命は、剣のように迷いや不安を断ち切り、あなたの進むべき道を照らしてくれる神様です。

「戦わずして勝つ」「心の平安を得る」──それが経津主命のもたらす真のご利益といえるでしょう。

経津主命と中臣氏・藤原氏の関係

経津主命(ふつぬしのみこと)は、古代から中臣氏(なかとみうじ)、そしてその後継である藤原氏(ふじわらうじ)の氏神として深く信仰されてきました。

彼らは日本の政治・祭祀を担った名門貴族であり、経津主命への信仰は単なる宗教ではなく、国家そのものを支える精神的支柱でもありました。

経津主命は「武神」でありながら「秩序と正義を守る神」でもあります。

中臣氏や藤原氏が朝廷の祭祀を司った理由は、まさにその性格と一致していたのです。

中臣鎌足が信仰した氏神

経津主命を氏神として崇めていたのが、古代豪族の中臣氏です。

中臣氏は、天照大御神を祀る伊勢神宮の祭祀や、天皇の即位に関わる重要な神事を担当していました。

中臣氏の祖先は「天児屋根命(あめのこやねのみこと)」とされ、この神は経津主命・タケミカヅチとともに春日大社に祀られています。つまり、中臣氏の信仰体系の中で、経津主命は「神々の中枢を守護する武神」という位置づけにあったのです。

藤原氏の守護神としての香取・春日信仰

中臣氏の後継として政治の中心に立ったのが藤原氏です。

彼らは奈良時代以降、経津主命・タケミカヅチ・天児屋根命を祀る春日大社を氏神の社と定めました。このことから、経津主命は藤原氏にとって国家安泰・一族繁栄の象徴となりました。

藤原氏の人々は、春日大社を通じて「国家を正しく導く力」を授かると信じており、経津主命を「正義の剣を持つ守護神」として厚く信仰しました。

その信仰は平安時代を通じて貴族社会全体に広がり、春日詣(かすがもうで)や春日祭などの行事を通じて、国中に春日・香取信仰が根付いていきます。

また、東国においては香取神宮が同じく経津主命を祀る拠点として繁栄しました。両神社の信仰は、朝廷・武士・庶民のすべてに浸透し、日本全国の神道信仰の中心的な柱の一つを形成したのです。

国家鎮護と祭祀の中での役割

経津主命は、単なる武の神ではなく、国家の秩序と平和を守る神として崇敬されてきました。

経津主命が祀られた香取神宮・春日大社では、代々の天皇が「勅使(ちょくし)」を派遣して祭祀を行い、国の平安を祈りました。

その伝統は現在も続いており、春日大社の例祭は日本三大勅祭の一つとされています。つまり、経津主命の信仰は単なる「勝負の神」ではなく、「国を治める神」=政治と祈りの両輪を支えた存在だったのです。

このように、経津主命は中臣氏・藤原氏の氏神として、また国家鎮護の象徴として、古代日本の信仰と政治の両面に深く根づいていました。彼の名に込められた「剣の力」と「秩序の精神」は、現代においても私たちが「正しく生きる指針」として受け継ぐことができる価値観です。

経津主命と霊剣「布都御魂(ふつのみたま)」

経津主命(ふつぬしのみこと)を語る上で欠かせないのが、その象徴である霊剣「布都御魂(ふつのみたま)」の存在です。

「布都御魂」は、古代日本において神霊を宿す剣とされ、単なる武器ではなく「神そのもの」として崇拝されてきました。経津主命はこの剣の化身、あるいは守護神として信仰されており、その関係は「剣=神=祓いの力」という日本神話の根本思想に通じています。

布都御魂剣の伝承

『日本書紀』によると、布都御魂剣は天照大御神が天孫降臨の際に授けた三種の神器の一つに準ずる霊剣とされています。

神々が地上を平定する「国譲り」の際、経津主命とタケミカヅチがこの剣を手にして出雲へ向かったと伝えられています。

また『先代旧事本紀』では、布都御魂はスサノオ命がヤマタノオロチを退治した際の剣(天羽々斬)と同一視されることもあります。

このように布都御魂は、古代神話における「悪を断つ剣」としての役割を持ち、経津主命の持つ「祓い」「正義」「浄化」の力を象徴する存在となりました。

石上神宮との関係

布都御魂が今も祀られているのが、奈良県天理市の石上神宮(いそのかみじんぐう)です。

ここは日本最古の神社の一つで、古代には朝廷の武器庫(神庫)としても機能していました。

石上神宮の御神体は剣そのものであり、経津主命の霊がこの剣に宿るとされています。

つまり、石上神宮は「剣を通じて経津主命を祀る社」なのです。

平安時代の『延喜式神名帳』にも「経津主神社(ふつぬしのかみのやしろ)」として名が記されており、朝廷からも特別な崇敬を受けていたことがわかります。その信仰は、武士階級にも広まり、のちに香取神宮・鹿島神宮と並ぶ「武神三社」の一つとされました。

剣の神としての象徴性

布都御魂剣と経津主命の関係は、「剣の力」を通して日本人の精神を表しています。

剣は古代から「正義をもって不正を断つ」「混乱を秩序へ導く」象徴でした。

そのため、経津主命の信仰は単なる「戦いの神」ではなく、「人の心を清め、正しい道へ導く神」としての意味を持ちます。

香取神宮や春日大社で授与される刀印守・勝守などのお守りも、この「布都御魂の力を日常に取り入れる」という思想に基づいています。

つまり、布都御魂は「外敵を斬る剣」ではなく、「己の迷いや恐れを断ち切る剣」としての信仰が今も息づいているのです。

まとめ|経津主命のご利益を授かるために

- 経津主命は「剣の神」「武の神」「秩序の神」

- ご利益は「勝負運」「厄除け」「国家鎮護」「心の平安」

- 香取神宮・春日大社が二大聖地

- お守りや祭礼を通してご縁を深められる

- 最大の教えは「迷いを断ち、正しさを貫く心」

経津主命のご神徳は、時代を越えて今も私たちを導いています。

人生の分かれ道に立ったとき、心が揺れたとき、その名を思い出し、静かに手を合わせてみてください。きっと、あなたの中の「正しい剣」が光を放つはずです。