江戸時代、大阪と江戸を結んだ海上輸送の主役が「菱垣廻船(ひがきかいせん)」と「樽廻船(たるかいせん)」です。

どちらも“廻船(かいせん)”と呼ばれる定期輸送船ですが、実は積んでいた荷物や船の形、運航の目的がまったく違いました。

この記事では、菱垣廻船と樽廻船の違いを、「どんな物を運んだのか」「どんな形の船だったのか」「どちらが速かったのか」などをわかりやすく説明します。

廻船とは?|江戸時代の物流を支えた定期船

江戸時代、日本の経済を支えたのは陸の街道だけではありません。海の上にも「海の幹線道路」と呼ばれる重要な航路がありました。大阪と江戸を定期的に往復していた船を「廻船(かいせん)」といいます。

当時の江戸は人口が100万人を超える巨大都市で、全国から米や味噌、醤油、油、木材などの生活必需品が集まりました。これらの物資を大量かつ効率的に運ぶために活躍したのが、廻船です。陸路よりも海路のほうが一度に多くの荷物を運べるため、物流の中心は海へと移っていきました。

特に大阪は「天下の台所」と呼ばれ、西日本各地の物資が集まる経済の中心地でした。大阪の商人たちは、江戸へ商品を送り、代わりに金や特産品を持ち帰ることで大きな利益を上げていました。

こうして、江戸と大阪のあいだには定期航路が整備され、さまざまな船が往来するようになります。その中でも代表的なものが、「菱垣廻船(ひがきかいせん)」と「樽廻船(たるかいせん)」です。どちらも廻船の一種ですが、運ぶ荷物や船の構造に違いがあり、それぞれ独自の役割を担っていました。

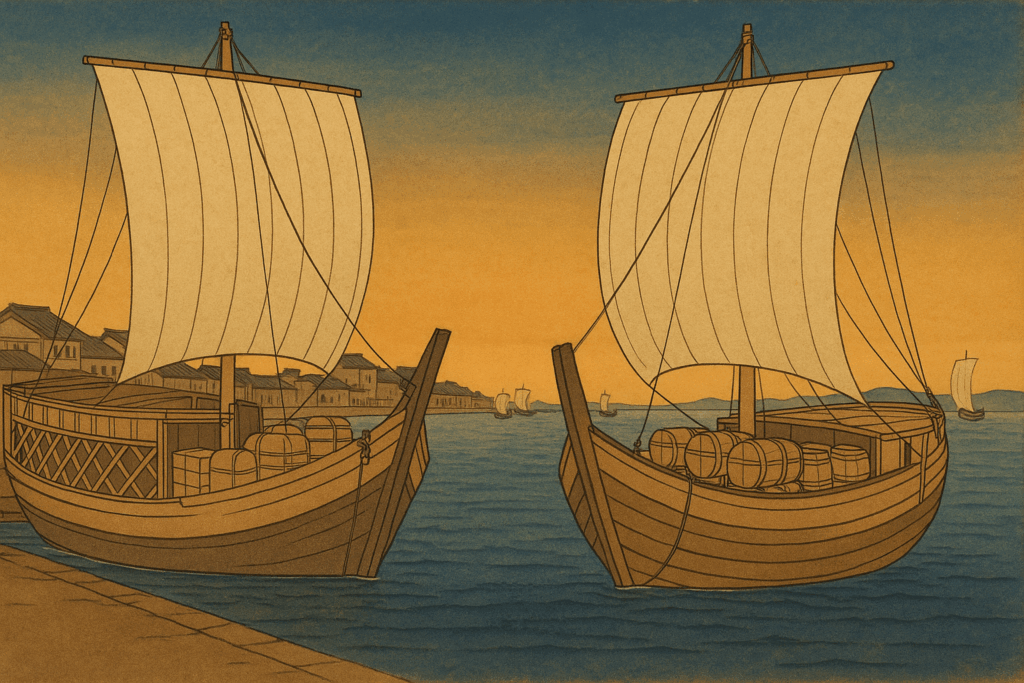

菱垣廻船とは?|雑貨や生活物資を運んだ船

江戸と大阪を結ぶ廻船の中でも、最も古くから活躍したのが「菱垣廻船(ひがきかいせん)」です。

この船は、もともと江戸時代初期に登場し、大阪の商人たちが共同で所有・運航していました。

「菱垣」という名前は、船の側面(舷側)を補強するために菱形の木の格子(ひしがたのがこい)を組んでいたことに由来します。

その格子が特徴的で、外見からすぐに菱垣廻船とわかるほどでした。

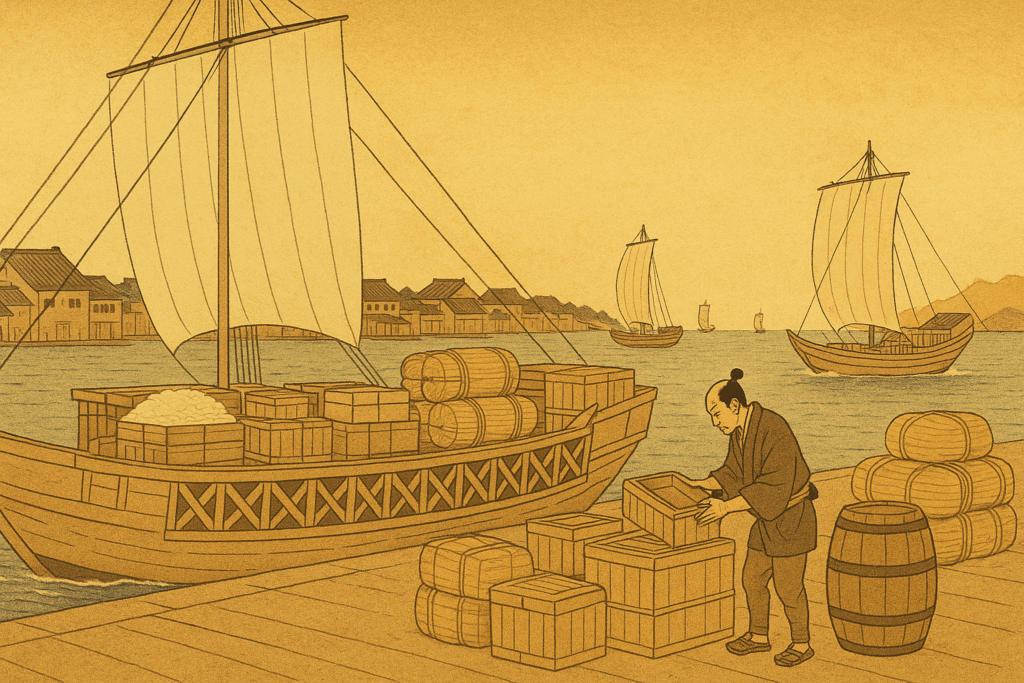

菱垣廻船は、米・油・味噌・醤油・木材・綿製品などの生活物資を大量に運ぶ船です。

いわば「江戸のスーパーを支えた船」とも言える存在でした。

特定の商人だけでなく、多くの荷主が共同で荷物を積み合わせる「共同運送方式」をとっていたのも特徴です。

これにより、輸送コストを下げ、定期的に大阪と江戸のあいだを往復することができました。

ただし、船体は角ばっており、積載量を重視していたため、航行速度はあまり速くありませんでした。

天候が悪いと航海に時間がかかることも多く、やがてよりスピードを求める時代の流れの中で、樽廻船が登場します。

それでも、菱垣廻船は江戸時代の中期まで長く活躍し、江戸の発展と大阪の商業を支えた「海の物流の要」として重要な役割を果たしました。

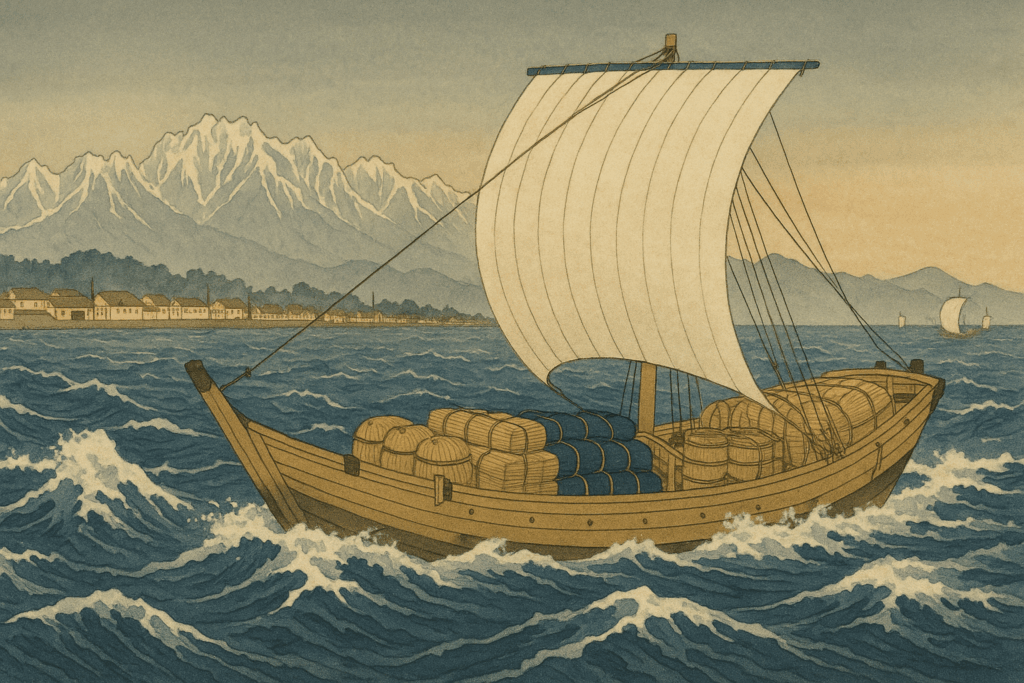

樽廻船とは?|灘の酒を江戸へ運んだ高速船

樽廻船(たるかいせん)は、菱垣廻船の後に登場した新しいタイプの廻船で、江戸時代の中期から後期にかけて大活躍しました。

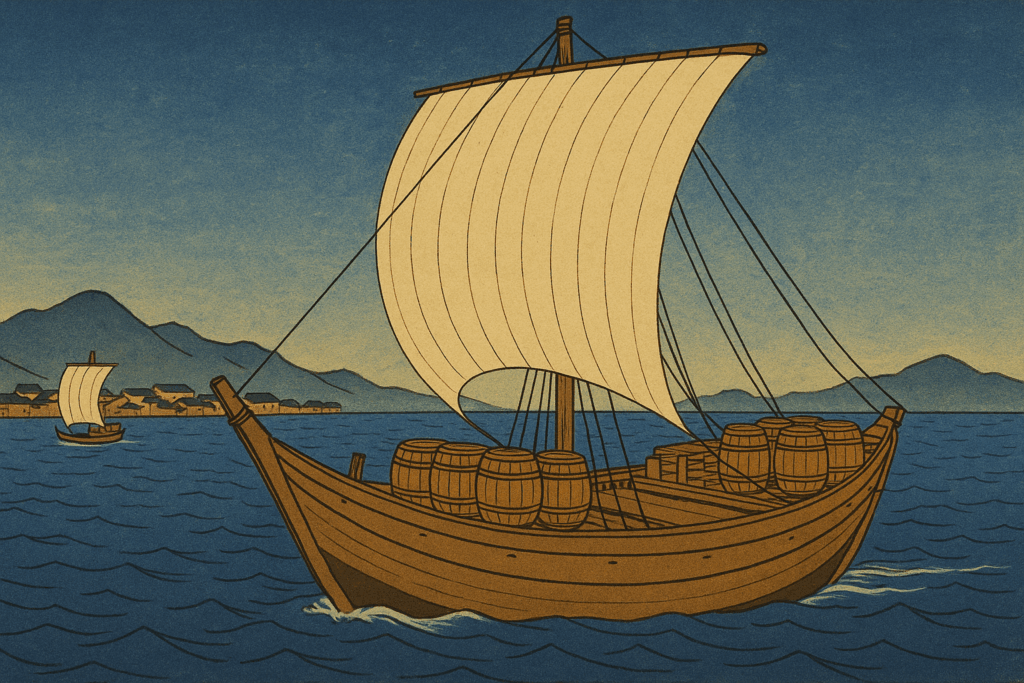

その名のとおり、主に清酒を入れた木樽(きだる)を運ぶための船で、灘(兵庫県神戸市付近)や伊丹などの酒造地から江戸へ向けて出航していました。

当時、江戸では「下り酒(くだりざけ)」と呼ばれる灘の酒が大人気で、需要が急速に高まっていました。

しかし、菱垣廻船では積載量は多くても速度が遅く、酒の品質が落ちてしまうという問題がありました。

そこで開発されたのが、速度を重視した樽廻船です。

樽廻船は、船体が丸みを帯びた流線形で、風をうまく受けて走れるように設計されていました。

構造も軽く、帆走性能に優れており、江戸までの航海を菱垣廻船よりも短期間で終えることができました。

また、酒樽を積みやすいように甲板の形や積載スペースも工夫されており、「酒専用船」として高い実用性を誇りました。

このように、樽廻船はスピードと品質の両立を目指した革新的な船でした。

灘の酒造家たちは自ら資金を出して船を所有・運航し、安定した酒の輸送網を築きました。

その結果、江戸での清酒ブームがさらに広がり、酒文化の発展にも大きく貢献したのです。

菱垣廻船と樽廻船と北前舩の違い

菱垣廻船と樽廻船の違いを比較

同じ「廻船」と呼ばれる菱垣廻船と樽廻船ですが、実は目的・構造・スピード・積み荷など、あらゆる面で違いがあります。

ここでは、両者の特徴を比較しながら、その違いをわかりやすく整理してみましょう。

| 比較項目 | 菱垣廻船 | 樽廻船 |

|---|---|---|

| 主な積み荷 | 米・油・味噌・醤油・木材などの生活物資 | 酒(特に灘の清酒) |

| 船体の形 | 角ばった箱型(積載量重視) | 丸みを帯びた流線形(速度重視) |

| 構造の特徴 | 船の側面を菱形の木格子で補強 | 樽を安定して積めるように設計 |

| 所有・運航者 | 大阪商人の共同経営 | 灘・伊丹の酒造家による自営運航 |

| 航行の目的 | 多くの商人の荷物をまとめて運ぶ共同輸送 | 清酒を素早く安全に運ぶ専用輸送 |

| 航行速度 | 遅め(安定性重視) | 速い(品質保持・回転率重視) |

このように、菱垣廻船は「大量輸送型」・樽廻船は「高速専用型」の船と言えます。

前者は生活物資や日用品をまとめて運ぶ“物流の主力”、後者は清酒を新鮮なまま届ける“特化型輸送船”として役割を分担していました。

菱垣廻船が活躍した17世紀後半から18世紀前半にかけては、江戸の経済を支える基盤として大きな役割を果たしました。

一方で、経済が発展し、品質やスピードが求められるようになると、より性能の高い樽廻船へと主役が移っていきます。

この2つの廻船は、江戸と大阪を結ぶ海の道を通じて、人と物、そして文化までも運んだ存在でした。

北前船との違いもチェック!

菱垣廻船や樽廻船とよく比較されるのが、北前船(きたまえぶね)です。

どちらも江戸時代の日本を支えた重要な輸送船ですが、航路や役割が大きく異なります。

まず、菱垣廻船・樽廻船は主に太平洋側の航路(大阪〜江戸間)を往復していました。

それに対して北前船は、日本海側をぐるりと回る「西廻り航路」を使って、大阪から北海道(蝦夷地)までを結んでいました。

つまり、航行ルートの方向がまったく逆だったのです。

運んでいた荷物にも違いがあります。

菱垣廻船や樽廻船は、江戸の消費を支えるための生活物資や酒などを運びましたが、北前船は地方の特産品や米、海産物を大阪に運び、帰りには日用品や塩、木綿製品を積んで各地に売り歩きました。

そのため北前船は、単なる輸送手段ではなく「動く商店」としての性格を持っていました。

また、北前船は各地の港で商売を行うことで利益を上げる「廻船問屋方式」を採用しており、積極的な商業活動を行っていた点も特徴です。

この仕組みにより、北陸や東北、北海道の経済が発展し、地域間の交流も活発になりました。

つまり、

- 菱垣廻船・樽廻船=太平洋側の定期航路(大阪〜江戸)

- 北前船=日本海側の商業航路(大阪〜北海道)

このように、航路と目的の違いを押さえることで、江戸時代の海運の全体像が見えてきます。

まとめ|違いを一言で言うと?

江戸時代の物流を支えた「廻船」には、目的や構造の違いによってさまざまな種類がありました。

その中でも、菱垣廻船(ひがきかいせん)と樽廻船(たるかいせん)は、大阪と江戸を結ぶ代表的な船です。

両者の違いを一言でまとめるなら、

- 菱垣廻船=生活物資を大量に運ぶ“安定型の船”

- 樽廻船=清酒を早く運ぶ“スピード型の船”

と表現できます。

菱垣廻船は、江戸の人々の暮らしを支えるために米や味噌、醤油などを定期的に運びました。

それに対して樽廻船は、江戸で人気が高まった灘の酒を新鮮なまま届けるため、船体を改良し、より速く航行できるよう工夫されていました。

さらに、北前船が日本海側の広い範囲で交易を行ったのに対し、菱垣廻船と樽廻船は太平洋側の“江戸経済を直接支えた船”という点でも重要です。

つまり、これらの廻船は単なる輸送手段ではなく、江戸の繁栄と日本経済の発展を海から支えた立役者でした。彼らの活躍があったからこそ、江戸の町には物があふれ、文化が花開いたのです。