『方丈記(ほうじょうき)』は、鎌倉時代に鴨長明が著した日本を代表する随筆文学です。冒頭の「ゆく河の流れは絶えずして…」という有名な一節は、学校の授業や受験勉強で触れたことのある方も多いでしょう。しかし、方丈記がどのようなジャンルに属し、どの年代に成立し、そして具体的に「どんな話」を書き残しているのか、しっかり理解している人は意外と少ないものです。本記事では、方丈記の基本情報から時代背景、内容のポイントまでをわかりやすく整理し、現代に生きる私たちにとっての意義まで解説していきます。

方丈記とは?

作者・鴨長明について

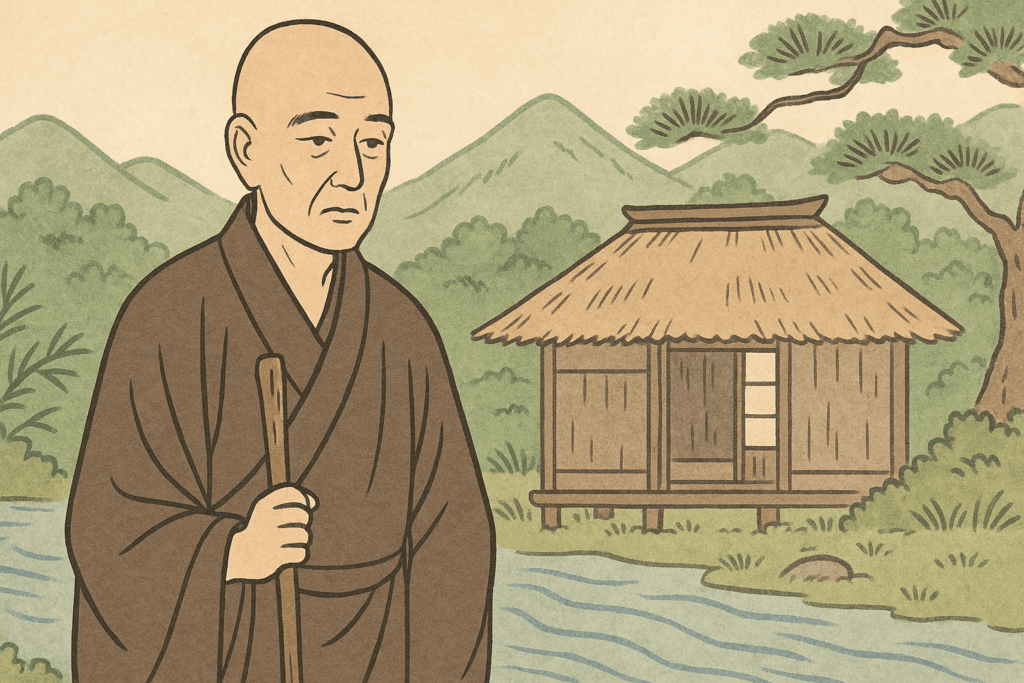

『方丈記』の作者は、平安末期から鎌倉初期にかけて生きた歌人・随筆家の鴨長明(かものちょうめい)です。出生は1155年ごろ、京都・下鴨神社の社家(神職の家柄)に生まれました。幼少期から和歌や音楽に優れ、のちに後鳥羽院の歌会にも参加するなど、当代一流の文化人として活動しました。

しかし、神職の地位をめぐる争いや人間関係のしがらみにより、長明は望んだ出世の道を断たれます。この挫折は彼の人生観を大きく変えるきっかけとなり、のちに俗世を離れて隠者(いんじゃ)的な暮らしを選ぶ動機にもなりました。

また、長明は和歌だけでなく仏教思想にも深い関心を抱いていました。特に「無常観(すべては移ろいゆく)」を強く意識し、人の世の栄枯盛衰を冷静に見つめています。こうした思想は、『方丈記』の随所に色濃く反映されており、後世の文学や思想に多大な影響を与えました。

『方丈記』が書かれた背景

『方丈記』が執筆されたのは、鎌倉時代初期の1212年ごろとされています。この時代は、武士政権である鎌倉幕府が成立し、貴族社会が衰退していく大きな転換期でした。社会の秩序は大きく揺らぎ、都では度重なる災害や戦乱が人々の生活を直撃していました。

長明自身も、京都で以下のような大きな出来事を経験しています。

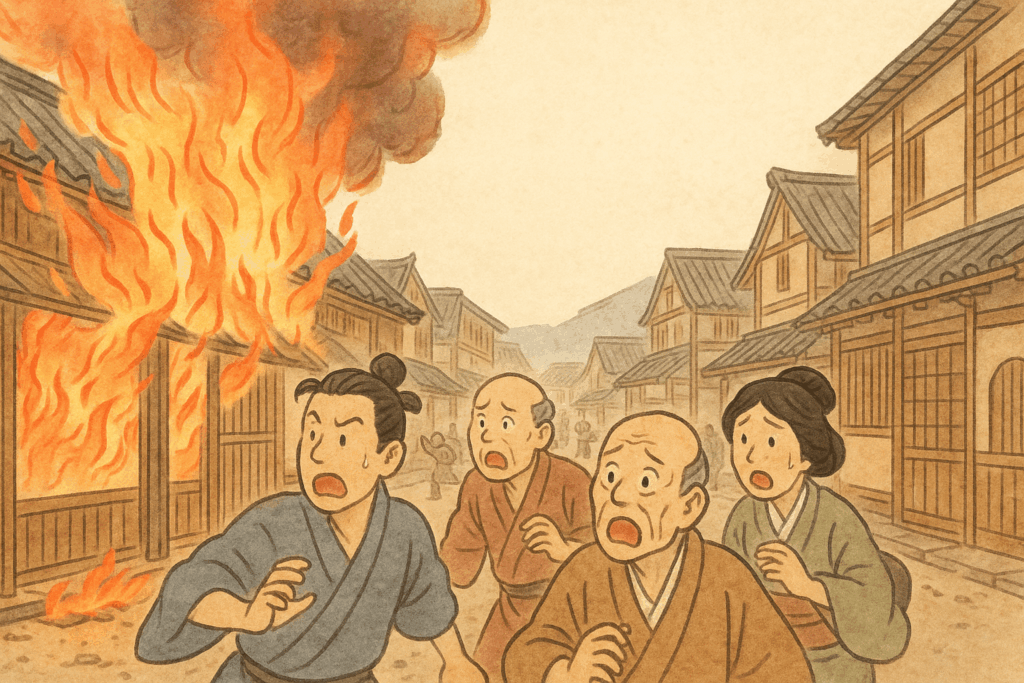

- 治承の大火(1177年):京都の大部分を焼き尽くした大火災

- 養和の飢饉(1181年):飢餓と疫病で多くの死者が出た惨状

- 元暦の地震(1185年):当時「日本史上最大級」と記された大地震

- 福原遷都や平家滅亡(12世紀末):政治の混乱と都人の動揺

こうした未曾有の出来事を目の当たりにした長明は、「人の営みは儚く、自然の猛威には抗えない」という無常観を深めました。やがて彼は世俗の地位や名誉を捨て、京の郊外に小さな庵を建てて隠遁生活に入ります。『方丈記』には、そこでの簡素で静かな暮らしぶりとともに、災害の記録や人生の虚しさへの洞察が綴られています。

つまり『方丈記』は、鴨長明が自身の体験を通じて見出した「人生観の記録」であり、同時に当時の社会状況を反映した歴史的証言とも言えるのです。

方丈記のジャンル

随筆文学としての特徴

『方丈記』は、随筆文学に分類されます。随筆とは、作者の体験や思想を自由な形式で書き記した文学ジャンルで、『枕草子』(清少納言)、『徒然草』(吉田兼好)と並んで「日本三大随筆」のひとつに数えられています。

その特徴は、日常の見聞や感じたことを淡々と綴りながらも、哲学的な洞察を含んでいる点にあります。『方丈記』の場合、災害や社会の混乱といった客観的な出来事を記録するだけでなく、そこから導き出される「無常観」「人間のはかなさ」といった普遍的なテーマにまで話が広がっていきます。

同時代の『徒然草』との比較

『方丈記』とよく比較されるのが、鎌倉後期に吉田兼好が著した『徒然草』です。両者とも随筆文学ですが、性格は異なります。

- 『方丈記』は、自然災害や社会の混乱を記録し、それを通じて人生の無常を語る「体験に基づいた随筆」。

- 『徒然草』は、日常の気づきや思想をエッセイ風に語る「思索中心の随筆」。

つまり、『方丈記』はより記録文学的・史的な性格をもち、後世の人々にとっては「当時の世相を知る貴重な資料」としての価値も持っています。

無常観と仏教思想の色合い

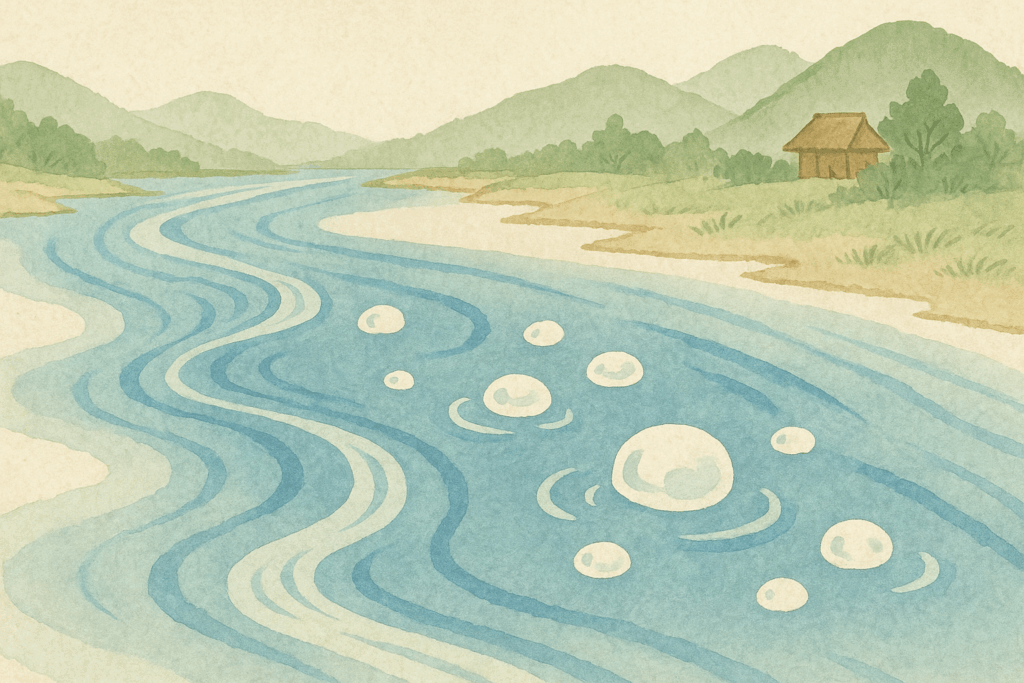

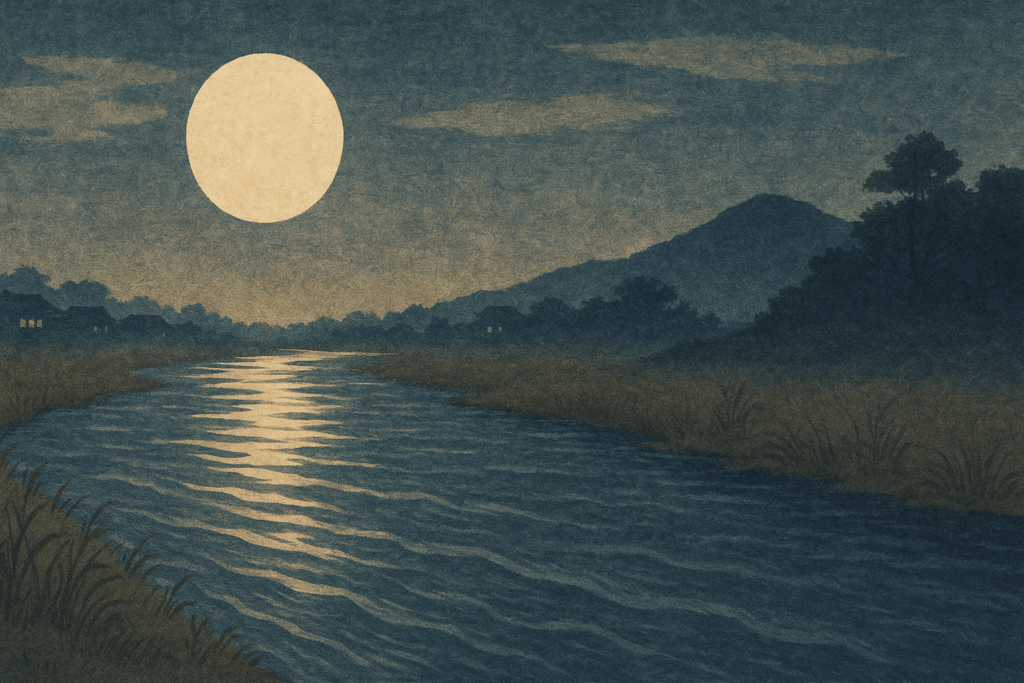

『方丈記』最大のテーマは「無常」です。冒頭の有名な一文――

ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。

この言葉に象徴されるように、すべてのものは絶え間なく変化し、同じ姿を保つことはできないという仏教的な無常観が全編に流れています。

さらに、作者・鴨長明は仏教の「捨てる」思想に共感し、名誉や地位といった俗世の欲望から離れて、最小限の生活で生きる姿を実践しました。方丈(約3メートル四方)の小さな庵に暮らすこと自体が、その思想の具体的な表れといえるでしょう。

このように、『方丈記』は単なるエッセイではなく、仏教的思想に裏打ちされた随筆文学として独自の地位を築いています。

方丈記の年代

鎌倉時代初期に成立(1212年ごろ)

『方丈記』が成立したのは、鎌倉時代初期の1212年(建暦2年)ごろとされています。作者・鴨長明が隠棲生活を送る中で書き上げたもので、彼が57歳前後のときに完成しました。

鎌倉幕府が成立してから数十年が経ち、武士の力が強まる一方で、都では貴族文化が衰退していく過渡期にあたります。この政治的・社会的な変動の中で、『方丈記』は人の世の儚さを象徴する随筆として生まれました。

承久の乱や自然災害との関わり

『方丈記』が成立する直前の時代には、社会を揺るがすさまざまな出来事が起こっています。

- 平家の滅亡(1185年) … 貴族・武士の勢力図が大きく変化。

- 養和の飢饉(1181年) … 京の都を中心に多数の餓死者が出た大飢饉。

- 元暦の地震(1185年) … 京都で甚大な被害をもたらした大地震。

- 承久の乱(1221年) … 後鳥羽上皇が幕府に敗北、朝廷の権威が失墜。

長明自身は承久の乱の勃発直前に世を去っていますが、その直前の不安定な空気を肌で感じていたと考えられます。『方丈記』には「人の営みはいかに脆く、自然や権力の力に翻弄されるか」という視点が強く刻まれており、まさに当時の社会情勢を反映しているのです。

時代背景が作品に与えた影響

鎌倉時代初期は、貴族社会の秩序が揺らぎ、武士の台頭によって日本の支配体制が大きく変わった時期です。そんな混乱期にあって、鴨長明は「繁栄も災禍も一瞬で過ぎ去る」という現実を突きつけられました。

- 政治の不安定さ → 人間の権力のはかなさを痛感。

- 度重なる災害 → 自然の前での人間の無力さを記録。

- 社会の動揺 → 庶民が苦しむ様子を直視。

これらの体験が『方丈記』に色濃く投影され、文学としての魅力だけでなく「時代を生きた証言」としての価値を生んでいます。

方丈記はどんな話?

序盤の有名な一節「ゆく河の流れは絶えずして」

『方丈記』と聞いて真っ先に思い浮かべるのが、冒頭の一文です。

ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。

川の水は絶え間なく流れ続け、同じ水は二度と同じ場所を通らない。この自然の現象を通じて、人生や世の中の移ろいを象徴的に表現しています。続く「よどみに浮かぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたるためしなし」もまた、人の命や財産の儚さを示す比喩です。

この冒頭部分だけでも、『方丈記』のテーマが「無常観」であることが端的に伝わってきます。

地震・火災・飢饉などの記録

『方丈記』の大きな特徴は、実際の災害や社会の出来事が記録されていることです。長明は自らの目で見聞きした災厄を詳細に描いています。

- 治承の大火(1177年):京の都を焼き尽くした大火災の恐怖。

- 養和の飢饉(1181年):飢餓により人々が餓死し、社会が荒廃した様子。

- 元暦の地震(1185年):都の建物が倒壊し、多くの人が犠牲になった惨状。

これらの記録は文学的表現であると同時に、歴史資料としての価値も高く、当時の人々が直面した現実を今に伝えています。

隠棲生活の描写と「方丈の庵」

後半部分では、長明が実際に暮らした「方丈の庵(いおり)」について詳しく語られています。方丈とは一辺が約3メートル(十尺)の正方形の広さを意味し、その小さな空間で彼は静かな生活を送っていました。

庵の構造や、身の回りの道具の簡素さ、自然に囲まれた生活の描写は、現代の「ミニマリスト」の先駆けのようにも感じられます。ここには「欲望を減らし、自然と共に生きる」ことへの理想が表れています。

人生のはかなさと生き方の示唆

『方丈記』全体を通じて語られるのは、「この世のすべては移ろいゆく」という無常の真理です。栄華を誇った都も一瞬で炎に包まれ、人々の命も儚く消えていく。

しかしその一方で、長明は「静かな庵で心穏やかに暮らす」ことに小さな安らぎを見出しています。

つまり『方丈記』は、

- 人生の不安定さや儚さを直視しつつ、

- 欲望を手放すことで得られる心の自由を説く作品

といえるのです。これは単なる過去の随筆ではなく、現代人にとっても深い示唆を与える内容となっています。

方丈記の現代的な意義

災害文学として読む視点

『方丈記』は、ただの文学作品ではなく、災害文学としての側面を持っています。火災・飢饉・地震といった自然災害の描写は、現代の私たちにとってもリアルに響きます。

特に日本は地震や台風などの自然災害が多い国です。『方丈記』を読むことで、「千年前の人々も同じように自然の脅威に向き合い、悩み、乗り越えようとした」という普遍的な経験を共有できるのです。これは防災意識を高めるうえでも大きな意味を持ちます。

ミニマリズム・簡素な暮らしへの共感

方丈の庵での生活描写は、現代のミニマリズムや「断捨離」思想と響き合います。

わずか一辺三メートルほどの空間で生活する鴨長明の姿は、物に囲まれた豊かさではなく、必要最小限で満足する心の豊かさを示しています。

現代社会では情報や物があふれ、ストレスが増す一方です。そんな時代に『方丈記』を読むと、「少ないもので生きることが、かえって心を自由にする」というメッセージが新鮮に感じられるでしょう。

現代社会に通じる普遍的なメッセージ

『方丈記』が現代でも読み継がれている理由は、その普遍的なメッセージにあります。

- 人生は思い通りにならない → 執着を手放す大切さ

- 社会や環境は常に変化する → 無常を受け入れる柔軟さ

- 豊かさは外にあるのではなく、心の在り方にある

これらは、現代の不安定な社会や個人の生き方にも直結する考え方です。だからこそ『方丈記』は、過去の古典でありながらも、今を生きる私たちに問いかけ続ける作品なのです。

まとめ|方丈記を知ることで見えるもの

ジャンル・年代・どんな話かを整理

『方丈記』は、日本三大随筆のひとつに数えられる随筆文学であり、鎌倉時代初期の1212年ごろに成立しました。作者・鴨長明が体験した火災・飢饉・地震といった災害や、社会の混乱を背景に書かれています。

内容は、「川の流れ」にたとえられる人生の無常観から始まり、都での災厄の記録、そして隠棲生活を通じた心のあり方へと展開していきます。つまり、人の世の儚さと、静かな生き方の価値を描いた作品なのです。

人生の無常と生き方へのヒント

『方丈記』が語る「すべては移ろいゆく」という真理は、現代に生きる私たちにも通じます。

- 災害が多い日本において、自然の力を畏れつつ共に生きる姿勢。

- 物や地位にとらわれすぎず、心を豊かにするシンプルな暮らし。

- 変化の激しい社会を生き抜くための柔軟な心の持ち方。

これらは、千年前の古典に書かれた教えでありながら、現代における生き方の指針にもなります。

『方丈記』を知ることは、ただ古典を学ぶだけでなく、「どう生きるか」を考える手がかりを得ることでもあります。ぜひ一度、全文に触れてみてください。そこには、過去と現在をつなぐ普遍的なメッセージが息づいています。