江戸時代の町人文化や商人の金銭感覚をリアルに描いた井原西鶴の代表作『日本永代蔵』。あらすじやジャンル、作者や刊行された時代背景をわかりやすく解説します。作品の魅力や現代に通じる意義も紹介します。

日本永代蔵とは?

井原西鶴が著した浮世草子の代表作

『日本永代蔵(にほんえいたいぐら)』は、元禄時代に活躍した浮世草子作家・井原西鶴によって書かれた作品です。浮世草子は、町人や商人の生活、恋愛、金銭事情などを生き生きと描いた江戸時代の通俗文学の一つ。その中でも『日本永代蔵』は、西鶴が町人の金銭感覚や商売の知恵に焦点を当てた代表的な作品として知られています。

全5巻からなり、商人の成功談や失敗談、庶民のお金にまつわるエピソードが多数収録されており、当時の経済や人々の価値観を知る手がかりとなっています。

いつ刊行された?元禄時代の背景

『日本永代蔵』が刊行されたのは1688年(元禄元年)。元禄時代は、江戸幕府の安定期であり、経済的に大きな発展を遂げた時代でした。大坂や江戸を中心に商業活動が活発になり、貨幣経済が定着。町人や商人が力を持ち始め、文化の担い手としても存在感を増していました。

西鶴はそうした社会の空気を敏感に取り入れ、商人が財を築く姿や金銭をめぐる人間模様を作品に描き出しました。『日本永代蔵』はまさに、元禄文化の繁栄を象徴する文学作品といえるでしょう。

日本永代蔵のジャンルと位置づけ

浮世草子とはどんなジャンル?

『日本永代蔵』は、江戸時代前期に流行した浮世草子(うきよぞうし)というジャンルに分類されます。浮世草子は、それまでの武士や貴族を中心とした文学とは異なり、町人や商人など庶民の生活を描いた娯楽文学です。内容は恋愛や遊郭を題材にしたものから、商売やお金に関する現実的なテーマまで幅広く、人々の関心を直接反映していました。

当時は木版印刷の発達により、本が比較的安価に流通し始めた時期で、庶民も手に取りやすかったのが特徴です。浮世草子は、まさに町人文化の台頭を象徴するジャンルといえるでしょう。

町人の金銭感覚や商売を描いた作品

『日本永代蔵』は、浮世草子の中でも特に金銭や経済活動をテーマにした作品です。商人が財を築く工夫、失敗から学ぶ姿、欲に振り回される人間模様などが短編的に描かれています。

タイトルの「永代蔵」とは「末永く富を蓄える蔵」を意味し、読者にとっては「どうすればお金を失わず、長く繁栄できるのか」を学ぶ教訓書的な側面もありました。単なる娯楽にとどまらず、当時の商人にとってビジネスのヒントを得られる実用的な読み物でもあったのです。

あらすじと代表的なエピソード

庶民の金銭トラブルや成功談

『日本永代蔵』は一つの長い物語ではなく、複数の短編エピソードから構成されています。その多くは、庶民が金銭をめぐって失敗したり、逆に工夫して成功したりする話です。

たとえば「千金の長者が一夜にして破産する話」や「慎ましく暮らすことで財を守る町人の話」など、現代の私たちにも共感できるテーマが描かれています。読者は笑いや皮肉を楽しみながらも、「お金の使い方次第で人生が変わる」という教訓を自然に学ぶことができました。

商売の工夫や知恵を描いた話

本作には、商人たちが商売で工夫を凝らし、財を成すエピソードが数多く含まれています。

例えば「小さな資本から始めて大きな利益を得る方法」や「信用を大切にして顧客を増やす工夫」など、商売の知恵や経営哲学が随所に見られます。こうした話は単なる娯楽ではなく、当時の読者にとって実際の商売に役立つ知識でもありました。まさに元禄期の「ビジネス書」ともいえる存在です。

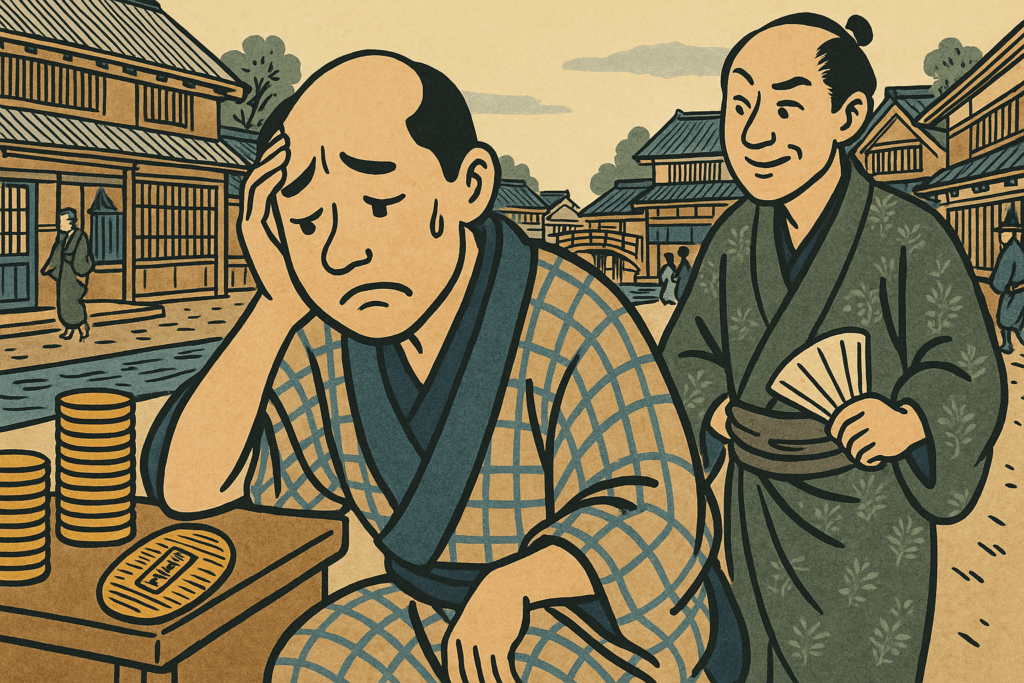

お金と人間模様が生むドラマ

『日本永代蔵』が魅力的なのは、単に「成功法則」だけを説くのではなく、お金に振り回される人間模様をリアルに描いている点です。

欲に負けて破滅する者、堅実さを貫いて幸せを守る者、金銭に対する価値観の違いから生じる人間関係の葛藤……これらは時代を超えて普遍的なテーマです。現代のビジネスマンや家庭人が読んでも、「これは今の世の中にも通じる」と感じる部分が多いでしょう。

まとめ|日本永代蔵を現代から読む意義

『日本永代蔵』は、江戸時代の町人社会や商人の金銭感覚を描いた浮世草子の代表作です。お金に振り回される庶民の姿や、商売の知恵を凝らして成功する人々の姿は、単なる歴史的な読み物にとどまりません。

現代に生きる私たちにとっても、

- 無理な欲に走れば破滅する

- 信用を大切にして地道に努力する人は成功する

といった普遍的なテーマは大いに参考になります。

また、日本永代蔵は江戸時代の経済・文化を知るための一級資料でもあり、文学的価値と同時に歴史的価値も持ち合わせています。

お金や人間関係の悩みが尽きない現代だからこそ、西鶴の描いた物語から学べることは多いでしょう。