日本では、古くから「鹿は神様の使い」といわれています。奈良公園の鹿や春日大社の神鹿、そして鹿島神宮の伝説など、全国には鹿を神聖な存在として敬う風習が今も息づいています。なぜ鹿は、神様と深く結びついた動物とされてきたのでしょうか。

本記事では、鹿が神の使いとされる理由を、日本神話や古代信仰の観点からわかりやすく解説します。さらに、鹿島神宮と春日大社の関係、東北地方に伝わる鹿の祭り「鹿踊(ししおどり)」などを通して、「日本人が鹿に託してきた祈りと信仰のかたち」をひもときます。

奈良や鹿島、東北の祭りに興味がある方、あるいは神社巡りや神話が好きな方にも、鹿という動物が日本文化に果たしてきた不思議な役割がきっと見えてくるでしょう。

鹿はなぜ神様の使いとされるのか?

古代の自然信仰と神の依代としての鹿

日本では、古来より自然そのものが「神の宿る場所」として崇められてきました。

山や森、岩、滝、動物など、目に見えるあらゆる存在に“カミ”の気配を感じ、そこに神霊が宿ると考えられていたのです。

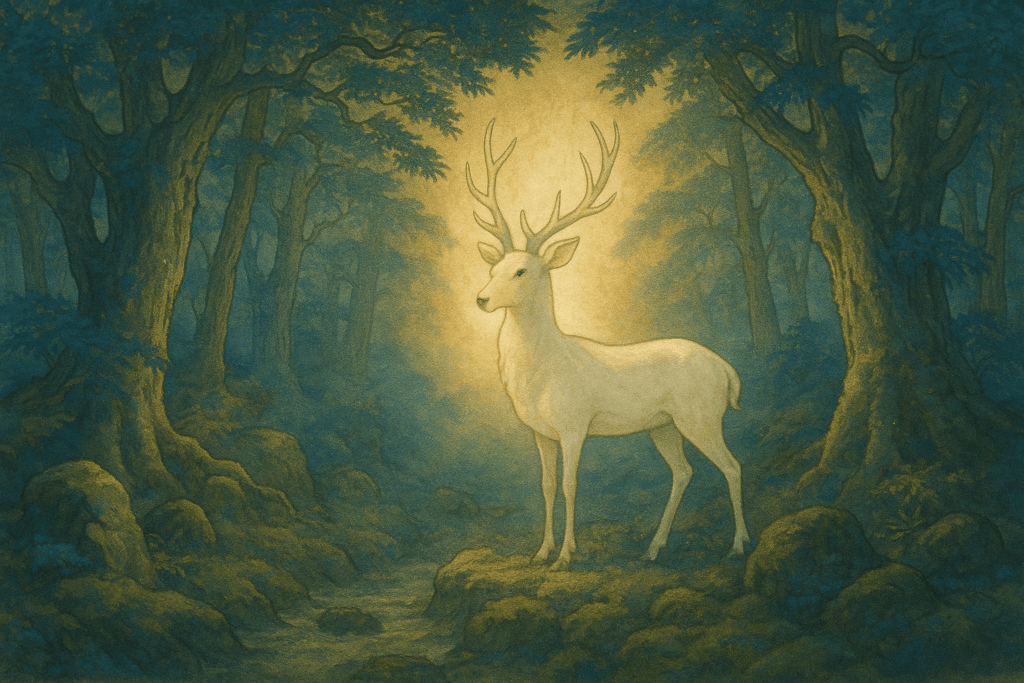

鹿はその中でも特別な動物でした。

四季の変化とともに角が生え変わる鹿の姿は、「再生」「復活」「生命の循環」の象徴とされ、古代人にとって神秘的な存在でした。

また、群れで森を移動し、人の前に姿を現すことが少ない鹿は、“神の使者”として森と人間界をつなぐ存在と見なされたのです。

こうした信仰は、縄文時代から弥生時代にかけての遺跡にも見られます。

たとえば、鹿の骨や角が祭祀に使われた痕跡が発掘されており、狩猟の対象であると同時に、神聖な儀式の供物でもあったことがわかっています。

つまり鹿は、「人が神と交流するための依代(よりしろ)」――神霊が一時的に宿る存在として崇められてきたのです。

神話に登場する鹿の象徴性

日本神話にも、鹿が神々の世界と関わる場面がいくつか見られます。

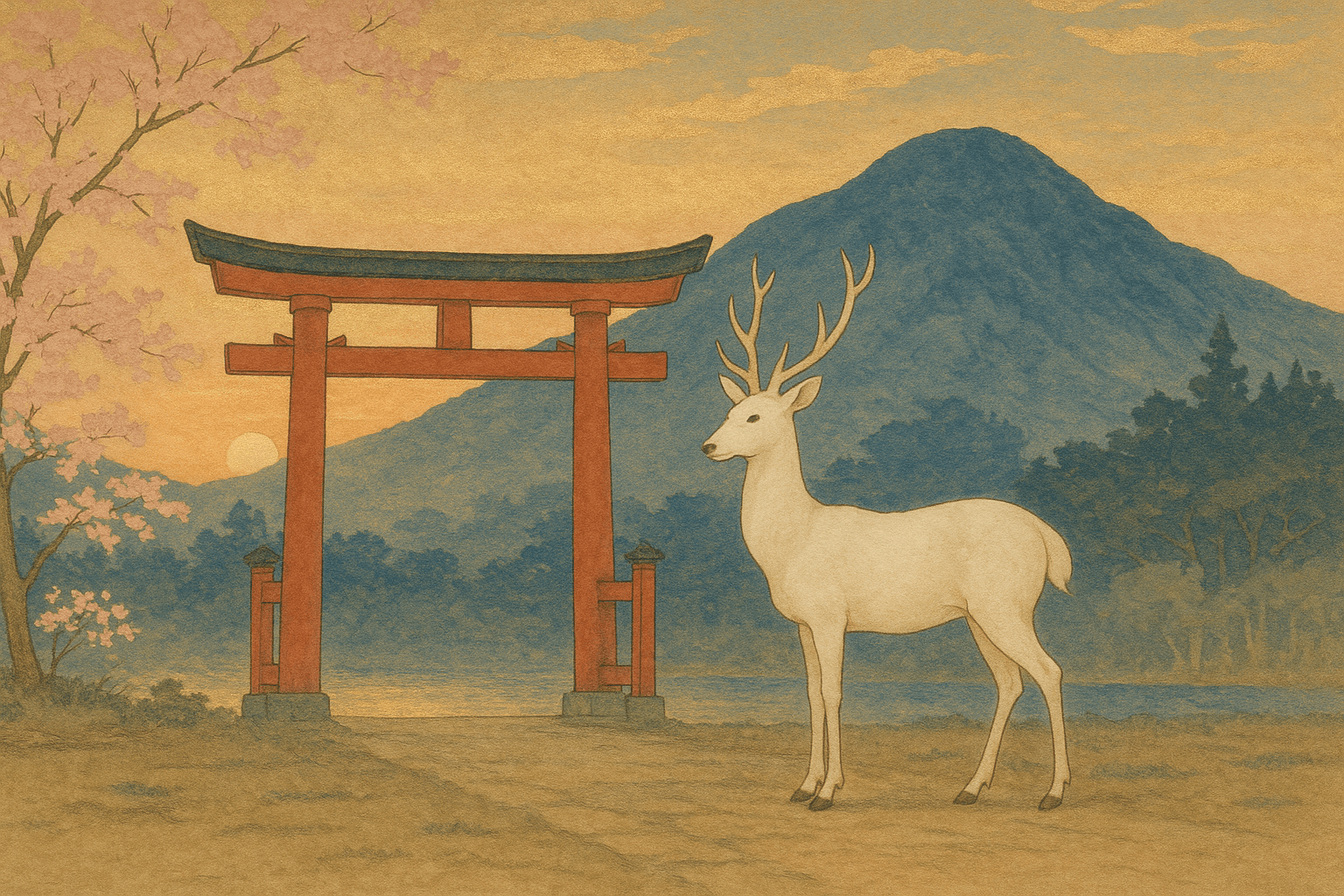

とくに代表的なのが、鹿島神宮の祭神・タケミカヅチ神(武甕槌命)にまつわる伝承です。

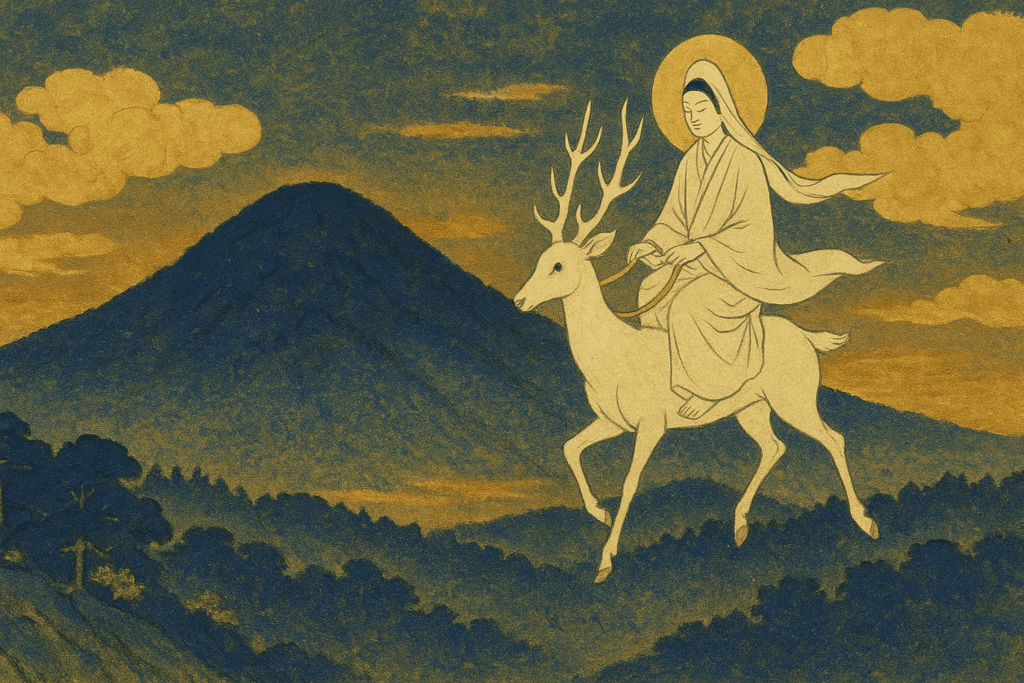

この神は、天照大神の命を受けて地上の平定に向かった勇ましい神で、のちに奈良の春日大社へ勧請される際、白い鹿に乗って鹿島から奈良へ渡ったと伝えられています。

この物語が、のちの「鹿=神の使い」という信仰の原型になりました。

白鹿は清浄さや神聖さの象徴であり、神の意思を伝える「神使(しんし)」としての意味を強く帯びています。

春日大社の社紋にも鹿の角が描かれており、鹿が神様の乗り物であり、神の存在を象徴する動物であることを示しています。

また、『古事記』や『日本書紀』では、神々が獣を使って神託(しんたく)を伝える場面があり、鹿は神霊の意志を人々に示す存在とされていました。

このように、鹿は単なる動物ではなく、「神と人をつなぐメッセンジャー」として、信仰と伝承の中で特別な地位を占めていたのです。

鹿が「神域を守る動物」とされた理由

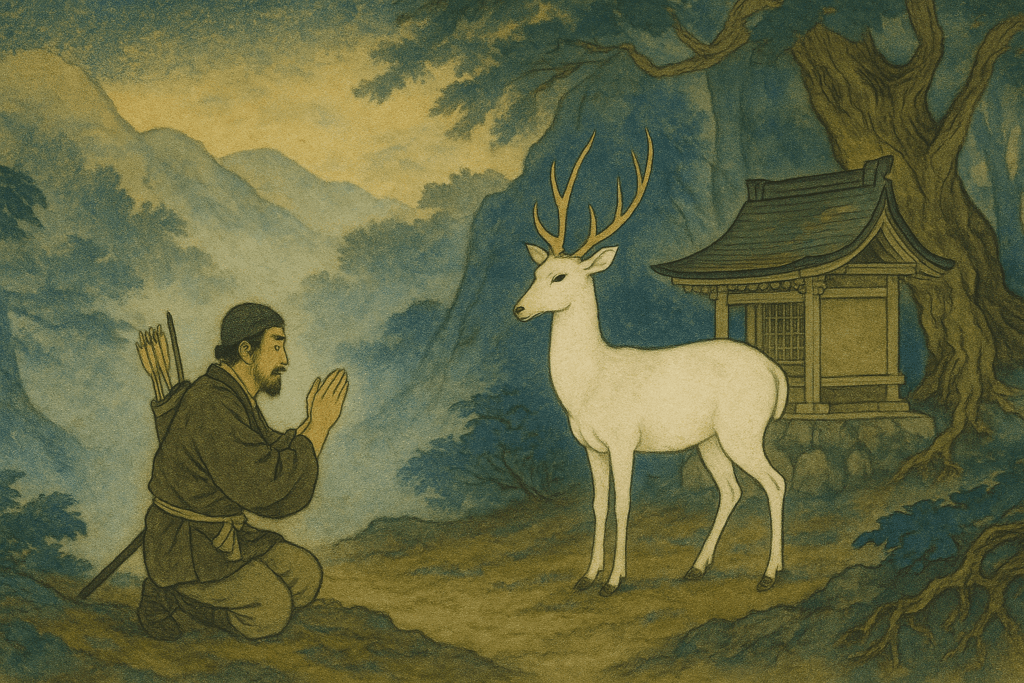

さらに、鹿は「神域を守る動物」としても重要な役割を果たしました。

神社が森の中や山のふもとに建てられることが多いのは、自然そのものが神の領域だからです。

その境界を越えてはならない“聖域”を見分ける象徴として、鹿が神社の周辺に棲むことが「神域の守り」と考えられていました。

奈良の春日大社や鹿島神宮では、古くから鹿を傷つけることは禁じられており、殺生を行えば「神罰が下る」と恐れられていました。

奈良時代には、鹿を殺した者が極刑に処せられたという記録も残っています。

これは単なる動物保護のためではなく、「神の使いを冒涜した」とみなされたためです。

このように、鹿は神の領域を守り、穢れ(けがれ)から聖なる空間を区別する象徴的な存在でした。神社の森や参道で鹿と出会うことは、「神が近くにいるしるし」とされ、今でもその神秘的な雰囲気は多くの人々を魅了しています。

鹿島神宮と春日大社に見る“神の使い”としての鹿

鹿島神宮の神・タケミカヅチと鹿の関係

茨城県にある鹿島神宮は、武甕槌命(タケミカヅチノミコト)を主祭神とする、全国に約600社ある鹿島神社の総本社です。

この神は、天照大神の命を受けて地上を平定した武の神として知られています。

鹿島神宮には、タケミカヅチ神が地上に降り立った際、白い鹿が現れて道案内をしたという伝承があります。

また、神が春日大社に祀られるときにも、白鹿に乗って奈良へ向かったと伝えられています。

この伝承が後世に広まり、「鹿は神の使い」という信仰が全国へと広がっていきました。

さらに、鹿島神宮には「要石(かなめいし)」と呼ばれる巨大な石があり、地震を起こす大ナマズを押さえているといわれます。

この“地を鎮める力”を持つ神と、森の静けさを象徴する鹿――この組み合わせが、自然と神の調和を象徴しているのです。

春日大社の創建伝説|鹿に乗って奈良へ来た神

奈良県の春日大社は、平城京の守護神として創建された名社です。

その起源には、鹿島神宮の神であるタケミカヅチが深く関わっています。

奈良に都が移された際、藤原氏の氏神としてタケミカヅチ神を勧請することが決まりました。

そのとき、神は白鹿の背に乗って鹿島から奈良へ渡ったとされ、春日山(御蓋山・みかさやま)に降り立ったと伝えられています。

この神話が、春日大社の「神鹿信仰」のはじまりです。

春日大社の境内や奈良公園で見られる鹿たちは、まさにこの伝説の名残。

「神の乗り物」としての鹿は、古代から千年以上にわたって守られ続けてきました。

奈良では、鹿を傷つけることは古くから禁じられ、「神鹿(しんろく)」と呼ばれて大切にされています。

また、春日大社の神紋には鹿の角がデザインされ、神事や祭礼でも鹿が登場します。

「春日祭」では鹿の角を模した装飾をつけた装束が使われ、神と人との結びつきを象徴する存在として受け継がれています。

奈良公園の鹿が大切にされる理由

奈良公園には現在、約1,000頭の野生の鹿が生息しています。

これらの鹿は、単なる観光資源ではなく、「春日大社の神の使い」として保護されています。

奈良時代には、鹿を殺した者が極刑に処せられたという厳しい記録が残るほど、鹿は神聖視されていました。

明治時代に入り、神仏分離令などの影響で一時は「野生動物」とみなされることもありましたが、

現在では文化財保護法のもと、「奈良のシカ」として天然記念物に指定されています。

観光客が与える「鹿せんべい」も、もともとは神への供え物を模したものです。

人々が鹿に手を合わせ、静かに頭を下げる姿には、千年を超えて続く「神と鹿への敬意」が感じられます。

鹿と神社信仰に共通する「神の乗り物」信仰

日本では、神様が人の世界に降りてくるとき、動物を“乗り物”として現れるという考え方がありました。稲荷神は狐、弁才天は蛇、八幡神は鳩など、神々と特定の動物を結びつける信仰が各地にあります。

その中でも鹿は、森と神をつなぐ象徴的な存在でした。白い鹿は「清浄」「導き」「再生」を表す神聖な動物として、神々の行き来を助ける存在とされたのです。こうした信仰は、鹿島神宮と春日大社を通じて全国に広まり、やがて「鹿=神の使い」という考え方が日本文化の中に深く根づきました。

東北地方の鹿信仰と祭り

岩手・宮城・青森に伝わる「鹿踊(ししおどり)」

東北地方では、古くから鹿を模した舞い「鹿踊(ししおどり)」が受け継がれています。

鹿踊は、鹿の角をかたどった大きな飾りを頭にかぶり、太鼓を打ち鳴らしながら踊る勇壮な民俗芸能です。岩手県を中心に、宮城・青森・秋田など広い地域で行われ、地域によって「角鹿踊(つのししおどり)」「花笠鹿踊」などの名で呼ばれます。

その起源は定かではありませんが、多くの伝承では「山の神に豊作と安全を祈るための祭り」とされています。鹿が神聖な動物であることを前提に、踊り手たちは“鹿に姿を変えた神”として里へ降り、太鼓の音で邪気を払い、田畑の実りを祈ります。

現在でも、岩手県遠野市や一関市、宮城県登米市などで盛んに行われており、地域の鎮守祭や盆行事などに欠かせない存在となっています。鹿の面をつけた踊り手たちが、太鼓を打ち鳴らしながら力強く舞う姿は、まさに“神と人の共演”といえるでしょう。

狩猟と山の神信仰に根ざした鹿文化

東北地方の鹿信仰は、単に神話や祭礼だけでなく、狩猟文化とも深く結びついています。

古来、鹿は山の恵みの象徴であり、人々はその命をいただくことで生きてきました。

しかし、命を奪うことは同時に神の領域を犯す行為でもあります。

そのため、猟師たちは狩りの前に山の神へ祈りを捧げ、「どうか鹿を授けてください」と願い、

狩りの後には「お許しください」と感謝と鎮魂の祈りを捧げました。

鹿踊には、そうした鹿への感謝と鎮魂の意識が強く込められており、鹿を模した舞によって、亡き鹿の霊を慰め、自然への畏敬を示していたのです。

また、鹿の角や骨は「魔除け」「豊穣祈願」の道具としても使われ、家の屋根や神棚に飾る風習が残る地域もあります。鹿が“神の使い”であると同時に、“人の生活を支える神の恵み”でもあったことがわかります。

鹿を通して祈る「豊穣」と「鎮魂」

この舞を通して、村人たちは「五穀豊穣」「無病息災」「家内安全」を祈り、同時に山の神や鹿の霊に「感謝と鎮魂」を捧げてきました。鹿を模すことで、神の力を自らに宿し、神聖な空間を生み出す。それが鹿踊の本質であり、東北の人々が自然と共に生きてきた証でもあります。

地域ごとの特色と現代への継承

現代の鹿踊は、伝統芸能として地域の祭りや学校行事でも披露され、ユネスコ無形文化遺産に登録された「風流踊(ふりゅうおどり)」の一部としても注目されています。衣装や舞の形式は地域によって異なりますが、いずれも共通しているのは、「鹿=神と人の仲立ち」という古代からの信仰の姿です。

都会では観光や民俗芸能として紹介されることが多い鹿踊ですが、その根底には、千年を超える「神と自然への祈り」が息づいています。春日大社や鹿島神宮の鹿が“神の使い”とされるように、

東北の鹿もまた、人々の願いや祈りを神へと届ける神聖な存在なのです。

まとめ|鹿は神と人をつなぐ“聖なる動物”

古代の人々にとって、鹿は単なる動物ではなく、神の力が宿る存在でした。

角が生え変わることに象徴される「再生」や「生命の循環」、森に生きる静けさと神秘的な姿は、神の世界と人間の世界を結ぶ“橋渡し”のように感じられたのです。

鹿島神宮のタケミカヅチ神が白鹿に乗って奈良の春日大社へ渡ったという伝説は、鹿が「神の乗り物」であり「神の使い」であることを象徴しています。その信仰は奈良の地で千年以上守られ、今もなお、春日大社の境内や奈良公園で生き続けています。

一方、東北地方に伝わる鹿踊(ししおどり)は、鹿を通して山の神に祈り、自然と共に生きる人々の精神を表しています。命を奪うことへの感謝と鎮魂、そして豊穣への願い。それは「人が自然と共にあるための祈り」のかたちです。

現代の日本でも、神社や観光地で鹿に出会うたび、私たちはどこか懐かしく、心が穏やかになる感覚を覚えます。それはきっと、古代から続く「鹿=神聖な存在」という記憶が、文化やDNAの奥深くに刻まれているからでしょう。

鹿は今もなお、神と人をつなぐ“聖なる動物”として生きています。

その静かな眼差しの奥には、自然への畏敬と感謝、そして人が神を敬い、共に生きてきた日本の精神が宿っているのです。