菅原道真(すがわらのみちざね)は、日本で最も有名な「学問の神様」。受験や資格試験を控えた人が必ずといっていいほど参拝する「天満宮(てんまんぐう)」の祭神です。

この記事では、菅原道真がなぜ学問の神とされるのか、なぜ「天神」や「雷神」と呼ばれるのか、そして全国でどこに祀られているのかを、わかりやすく解説します。これから受験を迎える方や、勉強を頑張るすべての人に役立つ「ご利益」情報も紹介します。

菅原道真とは?|学問の神様として祀られる理由

菅原道真の生涯と学問の才能

菅原道真(すがわらのみちざね、845〜903年)は、平安時代に活躍した学者であり政治家です。幼いころから学問の才能に恵まれ、11歳で和歌を詠み、18歳で難関の文章生(もんじょうしょう)に合格しました。

当時の日本では、中国の文化や学問を学ぶことが非常に重視されており、道真は漢詩・政治・法律など、あらゆる分野に精通していました。その才能が朝廷に認められ、宇多天皇のもとで右大臣にまで昇進します。

しかし、出世をねたむ貴族たちの陰謀により、無実の罪で九州・太宰府へ左遷されてしまいました。彼はその地で生涯を閉じますが、のちに「真の学者であり、誠実な政治家だった」と再評価され、神として祀られることになります。

なぜ「学問の神様」と呼ばれるようになったのか

菅原道真が「学問の神様」と呼ばれるのは、まず彼自身が卓越した学者であり、若くして多くの詩文を残したからです。

また、彼の教えには「心だに誠の道にかないなば祈らずとても神や守らん」という歌を詠んでいます。「心さえ道理にかなっているならば、祈らなくても神が守るだろう」という意味です。もっとわかりやすく言えば「誠実に努力していれば、祈らなくても神が守るだろう」とも解釈できます。これは今も受験生や研究者に通じるメッセージです。

さらに、道真が亡くなったあと、彼を敬う人々が学業成就を祈って祀るようになりました。平安時代以降、「天満宮(てんまんぐう)」と呼ばれる神社が全国に広まり、受験生や学問に励む人々が参拝するようになります。

こうして、道真は「学問の守り神」として日本全国に信仰される存在となったのです。

「天神様」「雷神様」と呼ばれるようになった由来

菅原道真は没後、「天満大自在天神」という名を贈られました。これが「天神様」と呼ばれるようになった起源です。

また、道真の死後に都で起こった落雷事件――とくに延長8年(930年)の清涼殿落雷事件は、当時の人々に強い衝撃を与えました。この事件で高位の貴族が命を落としたことから、「雷は道真公の怒りが天に現れたもの」と考えられたのです。

このような背景から、菅原道真は「雷を司る神(雷神)」としても信仰されるようになりました。

やがて「怒りの神」から「学問を守る慈悲の神」へと変化し、雷(自然の力)を鎮める存在であると同時に、人々の努力や誠実さを見守る神としての信仰が定着していきました。。

怨霊から学問の神へ|天神信仰の発展

当初は「怨霊を鎮めるための信仰」として始まった天神信仰ですが、時代を経るごとに「学問の神」としての性格が強まっていきます。これは、道真自身が卓越した学者であり、真面目で清廉な人物だったことが背景にあります。平安時代中期以降、「誠実に学ぶ者を守る神」として人々に受け入れられ、鎮魂の対象から崇敬の対象へと変化しました。

全国各地に「天満宮」「天神社」が建立され、受験生や学者、学生が学業成就・合格祈願のために参拝する習慣が定着しました。このように、菅原道真は「怨霊から神へ」、そして「天神から学問の神へ」と変化を遂げ、日本人にとって最も身近で尊敬される神のひとりとなったのです。

菅原道真が祀られている主な神社

太宰府天満宮(福岡県)|全国の天満宮の総本社

菅原道真を祀る神社の中でも、最も有名なのが太宰府天満宮(だざいふてんまんぐう)です。

道真が左遷された地・太宰府で亡くなったあと、その霊を慰めるために建てられました。創建は延喜19年(919年)と伝えられ、現在では「全国の天満宮の総本社」とされています。

境内には「飛梅(とびうめ)」の伝説が残っています。道真が京を離れるとき、自宅の庭にあった梅の木が彼を慕って太宰府まで飛んできたという話です。今も本殿前には立派な梅の木が植えられており、毎年2月には多くの参拝者が花を見に訪れます。

学問の神様として全国から受験生が集まり、「合格祈願」の絵馬や鉛筆などの授与品が人気です。

北野天満宮(京都府)|天神信仰の中心地

もう一つの代表的な神社が、京都市上京区にある北野天満宮(きたのてんまんぐう)です。

こちらは天暦元年(947年)、道真の怨霊を鎮めるために建立された神社で、道真を「天満大自在天神」として祀った最初の社とされています。その後、朝廷から厚く崇敬され、永延元年(987年)には正式に尊号が贈られました。

北野天満宮は、道真の出身地である京都に建てられたこともあり、「天神信仰発祥の地」と呼ばれています。現在でも受験シーズンになると多くの学生が参拝し、境内にある「撫で牛(なでうし)」に願いを込めて撫でると、知恵を授かるといわれています。また、梅の名所としても知られ、「梅苑(ばいえん)」では約1,500本の梅が春を告げます。

防府天満宮(山口県)|日本最初の天満宮

防府天満宮(ほうふてんまんぐう)は、山口県防府市にある神社で、「日本最初の天満宮」と伝えられています。

道真が太宰府に向かう途中、防府の地に立ち寄ったという伝承があり、没後すぐにその霊を慰めるために創建されたといわれています。

そのため、北野・太宰府と並んで「三大天満宮」と呼ばれ、古くから朝廷や武家、学者から厚く信仰を集めてきました。

境内には、道真公の生涯を描いた絵馬や、学業成就を祈願する多くの絵馬が奉納されています。

毎年春と秋には「御神幸祭(ごじんこうさい)」が行われ、古式ゆかしい神輿行列が街を練り歩き、地域の伝統行事として親しまれています。

全国に広がる天満宮信仰

菅原道真を祀る神社は、全国に約1万2千社あるといわれています。その多くは「○○天満宮」「○○天神」という名前で親しまれており、各地の学問祈願の中心となっています。代表的な神社としては、以下のようなものがあります。

- 湯島天満宮(東京都文京区)

- 大阪天満宮(大阪府)

- 名古屋・山田天満宮(愛知県)

- 亀戸天神社(東京都江東区)

- 桐生天満宮(群馬県)

- 谷保天満宮(東京都国立市)

どの神社も、梅の花や撫で牛の像が共通のシンボルとして祀られています。また、近年では受験合格だけでなく、「資格試験」「仕事のスキルアップ」「研究の成功」など、“学び続けるすべての人”の守護神として信仰の幅が広がっています。

菅原道真のご利益と参拝の作法

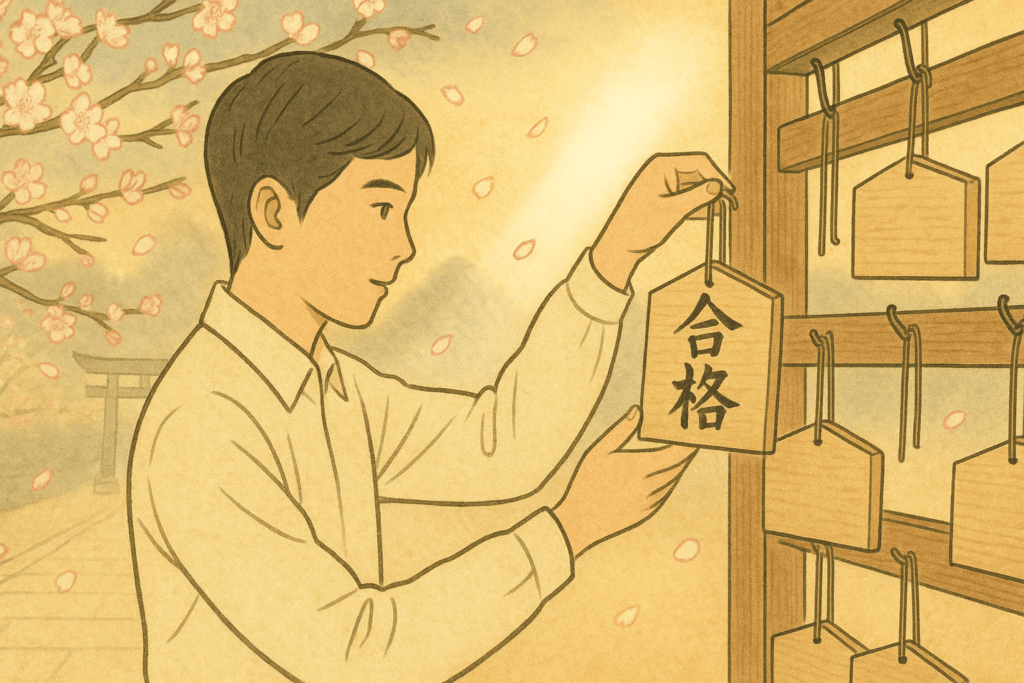

学業成就・合格祈願のご利益

菅原道真が「学問の神様」として信仰される最大の理由は、彼自身が一生を通じて学問を愛し、誠実に努力した人物だったことにあります。そのため、天満宮や天神社に参拝する多くの人は、学業成就や合格祈願を目的としています。

受験生だけでなく、資格試験や大学院の研究、社会人のスキルアップなど、学びを志すすべての人にご利益があるといわれています。特に受験シーズン(1〜3月)は、全国の天満宮が多くの参拝客でにぎわい、絵馬やお守りに「志望校合格」の願いがずらりと並びます。

また、境内にある「撫で牛(なでうし)」を撫でると、知恵がつく・努力が実るといわれ、学生たちの人気スポットになっています。牛は道真が生まれた丑年にちなんだ神使(しんし)であり、「動かない=落ちない」ことから合格祈願の象徴とされています。

厄除け・災難除けのご利益

菅原道真は生前、理不尽な政治的陰謀によって左遷され、無実の罪を受けた人物です。

そのため、「不当な災難から守ってくれる神」としても信仰されています。学問の神様であると同時に、厄除け・災難除け・人間関係の調和を祈る人々も多いのが特徴です。

また、雷神(らいじん)としての一面もあり、自然災害や疫病などを鎮める神としての信仰も残っています。天満宮では、受験後の「お礼参り」だけでなく、人生の節目に厄除けのお祓いを受ける人も多く見られます。

授与品・お守り・絵馬の意味

天満宮には多くの授与品があり、代表的なものに合格守(ごうかくまもり)や学業守(がくぎょうまもり)があります。これらは、持ち主の努力が実を結ぶように願いを込めたものです。

また、鉛筆型のお守りや、梅の花をかたどったお守りなど、学問にちなんだデザインも人気です。

願いごとを書いた絵馬を奉納する際は、「志望校名」や「願いを叶えたい時期」を具体的に書くとよいとされています。

「〇〇大学合格」「資格試験合格」など、具体的に書くことで気持ちがより明確になり、モチベーションにもつながります。

参拝の作法とおすすめの時期

天満宮での参拝は、他の神社と同じく二礼二拍手一礼が基本です。

まず心を落ち着け、深呼吸してからお賽銭を入れましょう。

そのあとで、学業成就・合格祈願・厄除けなど、叶えたい願いを静かに祈ります。

参拝におすすめの時期は、受験の約1〜3か月前。

合格祈願のお守りを持ち歩くことで、日々の学習にも自信がつきます。

また、合格後には必ず「お礼参り」をすることが大切です。感謝を伝えることで、神様との縁がさらに深まるとされています。

御朱印・梅・年中行事を楽しむ

天満宮では、参拝の記念として御朱印をいただくこともできます。御朱印には「天満大自在天神」と墨書され、梅の印が押されていることが多く、参拝記録として人気があります。

春の梅まつり、夏の天神祭、秋の神幸祭(しんこうさい)など、季節ごとに行事も豊富。中でも大阪天満宮の「天神祭」は、日本三大祭のひとつとして有名です。学問の神に感謝を捧げるだけでなく、日本の伝統文化を感じる機会にもなります。

まとめ|努力する人を見守る「天神様」

菅原道真は、単なる「学問の神」ではなく、誠実に努力する人を応援する神様です。受験や試験を控えている人はもちろん、日々の勉強や仕事に励むすべての人に、ご加護を与えてくれる存在です。天満宮に足を運び、静かに手を合わせる時間は、自分の努力を信じる力を与えてくれるでしょう。