最近、「メタ思考トレーニング」という本を読み始めました。まだ全てを読み切ったわけではないですが、途中までの内容だけでも、日常の考え方や物事への向き合い方を見直す大きなヒントが得られています。今回は、この本の魅力を私のメモをもとにブログ記事としてまとめてみました。

メタ思考とは?

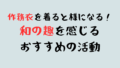

「メタ思考」とは「1つ上のレベルから考えること」です。具体的には、自分の考え方を俯瞰し、思い込みや思考の癖に気づくことで、新たな視点を得るための思考法です。この本では、メタ思考を鍛える方法を4つに分けて解説しています。

私たちは普段、無意識のうちに「こうあるべきだ」という思い込みや、慣れ親しんだ思考のパターンに縛られています。この状態では、創造的な発想や新しい価値観を生み出すのは難しいですよね。

メタ思考は、こうした固定観念を脱し、自分を冷静に見つめ直す方法を提供してくれます。その結果、より広い視野を持ち、柔軟な発想ができるようになります。

メタ思考を鍛える4つの方法

本書では、メタ思考を鍛えるトレーニングを次の4つに分類しています。

- 身勝手さ・自己矛盾を知る

- 「無知の知」を実践する

- 上位目的を考える「Why型思考」

- 抽象化する「アナロジー思考」

身勝手さ・自己矛盾を知る

最初に大事なのは、自分の考え方の偏りや矛盾に気づくことです。たとえば、次のような状況に誰しも心当たりがあるでしょう。

- 他人の行動を安易に一般化してしまう

- 上司の短所には敏感なのに、自分のことは『いい上司』だと思い込む

これらは一見すると些細なことに思えますが、自分の考えが身勝手になっている可能性を示しています。

また、自己矛盾に気づくことも重要です。たとえば、「人の話を聞くのは大事だ」と言いながら、自分は人の話をまともに聞いていない、なんてこともあるかもしれません。

こうした「偏り」や「矛盾」に気づくことで、考え方を修正し、新しい視点が得られるようになります。

「無知の知」を実践する

「自分が知らない」という前提で、相手の価値観や考えを理解しようとすることも、メタ思考を鍛える大切な一歩です。

たとえば、世代間ギャップや異文化の違いに直面したとき、安易に否定するのではなく、「そこに何か新しい発想のヒントがあるのでは?」と考えてみます。

本書の中では、LINEでの業務連絡が例に挙げられています。たしかに、本書が出版された2016年当時、LINEのビジネス利用には否定的な意見がありました。しかし、2025年の現在、SlackやLINE公式アカウントが普及し、多くの場面で活用されています。

その時点で「理解できない」と感じた価値観も、未来には常識になるかもしれない、という考えをもつことが大事だと実感しました。

上位目的を考える「Why型思考」

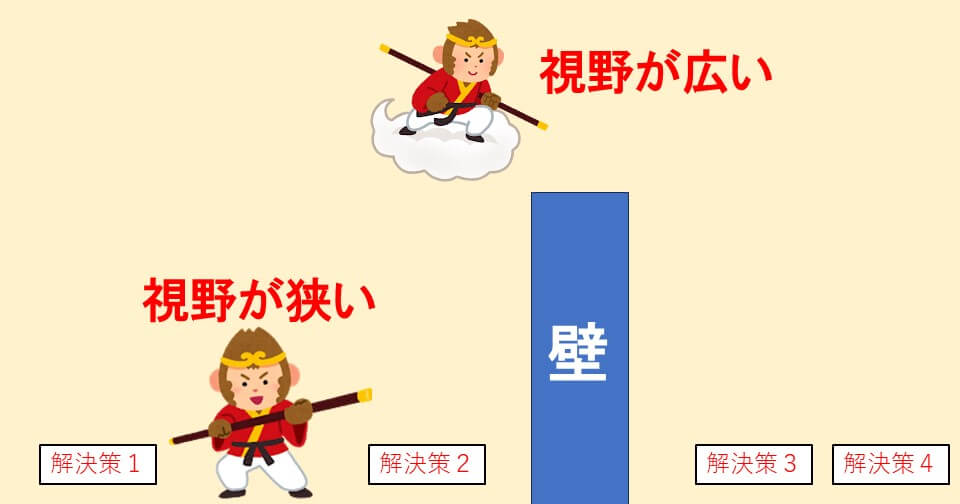

「Why型思考」とは、問題をいきなり解き始めるのではなく、まずは上位目的を考えることです。これはまさに、メタの視点に立つ思考法といえます。

たとえば、自動車がない時代に「速く走る馬が欲しい」という願望があったとします。この言葉をそのまま受け取れば、名馬を買ったり、育てる方法を考えるでしょう。

しかし、「なぜ速く走る馬が欲しいのか?」という上位目的を問うと、「目的地に速く移動したい」という真の意図が見えてきます。すると、鉄道や自動車という全く新しい発想が生まれるのです。

「Why型思考」のメリット

「Why型思考」のメリットは、次の2つです。

さきほどの「速く走る馬」の例のように、表面的な問題ではなく、本質的な課題を見極めることができます。

具体例として、「試験に合格する」場合を考えてみましょう。「試験に合格する」という目的に対し、「なぜ?」と問い続けると、たとえば以下のようなポイントが見えてきます。

- 科目の優先順位をつけられる

合格に必須な科目から勉強すれば効率が上がる。 - 学習範囲を限定できる

出題頻度が高い内容を中心にすることで労力を最適化できる。 - 勉強の方法を変えられる

過去問を重点的に解くべきか、基礎を固めるべきかが明確になる。

このように、上位目的を考えることで、具体的かつ効果的なアプローチを見つけやすくなります。

「Why型思考」のデメリット

「Why型思考」のデメリットは、次の2つです。

与えられた問題の上位目的を考慮するため、解決に至るまで時間がかかります。すぐに結果を求められる場面では非効率かもしれません。

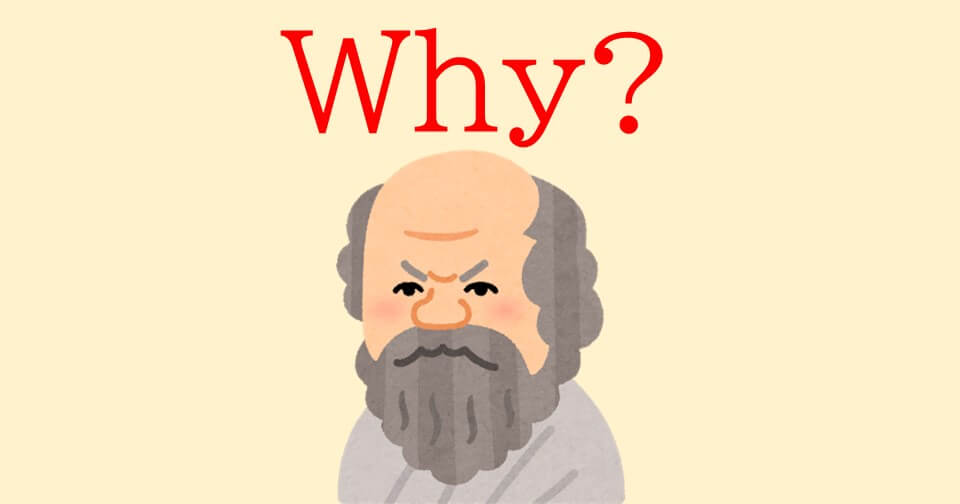

古代ギリシャの哲学者ソクラテスも「なぜ?」を連発する産婆術という話法で相手をやりこめました。このため当時の権力者たちから憎まれたと言われています。問い詰められる側にとって、「なぜ?」の連続は心地よいものではありません。

まとめ:メタ思考がもたらすもの

「メタ思考トレーニング」は、日常の考え方や習慣を一歩引いた視点で見直すきっかけを与えてくれます。偏りや矛盾に気づき、他者の価値観を受け入れることで、より柔軟な思考と創造的な発想を手に入れることができるのです。

これから先、本書に登場する「アナロジー思考」についてもじっくりと取り組みながら、さらにメタ思考を深めていきたいと思います。興味を持たれた方はぜひ、手に取って読んでみてください!

私は本書をKindle Unlimitedで読みました。月額980円でたくさんの本が読み放題になるので、とてもおすすめです。特に自己啓発書やビジネス書を手軽に試してみたい方にはぴったりです。

※ただし、Kindle Unlimitedの読み放題対象は定期的に入れ替わるため、常に対象とは限りません。一度対象から外れても、数カ月後に再び読み放題に戻ることもありますので、気になる方は定期的にチェックしてみてください!

![メタ思考トレーニング 発想力が飛躍的にアップする34問【電子書籍】[ 細谷功 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/5509/2000004345509.jpg?_ex=128x128)